БИОЛОГИЯ пособие для поступающих в вузы

Том ІІ ботаника, анатомия и физиология, эволюция и экология - 2018 год

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ - БОТАНИКА

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Понятие о ткани. Царство растений состоит из простейших (одноклеточных) и многоклеточных организмов. Если это одноклеточный организм, то в его единственной клетке происходят все необходимые процессы жизнедеятельности; если многоклеточный, то различные клетки объединяются в группы одинаково функционирующих клеток, в так называемые ткани.

Ткани — это устойчивые, закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по происхождению, строению и приспособленные к выполнению одной или нескольких функций. Ткань называется простой, если все ее клетки одинаковы по форме и функциям (паренхима, склеренхима, колленхима). Сложные ткани (пограничные, проводящие) состоят из клеток, неодинаковых по форме, внутреннему строению и функциям, но связанных общим происхождением (например, ксилема, образованная камбием).

Классификация тканей. Растительные ткани делят на несколько групп в зависимости от основной функции.

1. Образовательные ткани, или меристемы, обладают способностью к делению и формированию всех прочих тканей.

2. Основные ткани составляют большую часть тела растения. Они бывают:

1) ассимиляционные (хлорофиллоносные);

2) запасающие;

3) дыхательные — аэренхима;

4) водоносные.

3. Пограничные ткани:

1) наружные пограничные ткани (покровные), с преобладанием функций газообмена и транспирации (испарение воды), выполняют также функцию механической защиты от влияния внешней среды;

2) внутренние пограничные ткани (эндодерма, экзодерма, обкладочные клетки сосудисто-волокнистых пучков) с преобладанием функций регуляции продвижения веществ (барьерная функция);

3) ризодерма — наружная ткань с преобладанием функций всасывания (покровно-всасывающая ткань корня).

4. Выделительные ткани:

1) наружные: а) железистые волоски; б) гидаторы — водяные устьица; в) нектарники;

2) внутренние: а) выделительные клетки с эфирными маслами, смолами, дубильными веществами; б) многоклеточные вместилища выделений, млечники.

5. Механические ткани (опорные, скелетные):

1) колленхима;

2) склеренхим а.

6. Проводящие ткани:

1) ксилема (древесина) — ткань восходящего тока;

2) флоэма (луб) — ткань нисходящего тока.

Образовательные ткани

Образовательные ткани благодаря постоянному митотическому делению их клеток обеспечивают не только рост, но и образование всех тканей растения, т. е. фактически формируют его тело. Часть дочерних клеток дифференцируется, превращаясь в клетки различных тканей. Другие, сохраняя свои меристематические свойства, продолжают делиться и образуют все новые и новые клетки. Различают первичные и вторичные меристемы.

Первичные меристемы:

1) апикальные (верхушечные) — это такие меристемы, которые закладываются в теле зародыша (промеристема), сохраняются на верхушках стеблей и кончиках корней.

У стеблей в конусе нарастания выделяют два меристематических слоя: тунику, из которой образуется покровная ткань и периферическая часть первичной коры, и корпус, из которого образуется внутренняя часть первичной коры и центральный осевой цилиндр (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Верхушечная меристема побега элодеи: 1 — конус нарастания; 2 — зачаток листа; 3 — сформировавшийся лист; 4 — бугорок пазушной почки

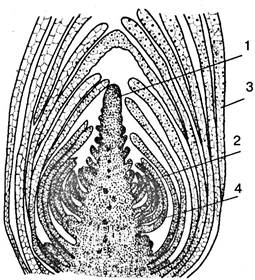

В кончике корня различают три слоя — дерматоген, из которого в зоне всасывания образуется первичная покровно- всасывающая ткань ризодерма; периблема, из которой образуются ткани первичной коры, и плером, образующий ткани центрального осевого цилиндра (рис. 4.2);

Рис. 4.2. Кончик корня: 1 — чехлик; 2 — зона деления; 3 — зона растяжения; 4 — зона всасывания; 5 — зона проведения

2) прокамбий — меристема, из которой формируется камбий, перицикл и первичные элементы сосудисто-волокнистых пучков;

3) вставочные меристемы возникают в виде отдельных участков в зонах активного роста в различных частях растения (например, в основании черешков листьев, у оснований междоузлий). В основании междоузлий у злаков деятельность этой меристемы ведет к удлинению междоузлий, что обеспечивает рост стебля злака в длину.

Вторичные меристемы — камбий и феллоген (пробковый камбий) — образуются из клеток постоянных тканей. Они занимают боковое положение по отношению к оси органа и обеспечивают его рост в толщину. Среди вторичных меристем выделяют так называемые раневые, которые дают начало особой защитной ткани в местах повреждения растения.

Основные ткани

Основные ткани (паренхимы) составляют большую часть всех органов растений. Они заполняют промежутки между проводящими и механическими тканями и присутствуют во всех вегетативных и генеративных органах. Эти ткани образуются за счет дифференцировки апикальных меристем и состоят из живых паренхиматозных клеток, разнообразных по строению и функциям. Различают ассимиляционную, запасающую, воздухоносную и водоносную паренхимы.

В ассимиляционной, или хлорофиллоносной, паренхиме осуществляется фотосинтез. Она встречается в надземных органах растений (листьях, молодых зеленых стеблях).

Запасающая паренхима преобладает в стебле, корне, корневище. В клетках этой ткани откладываются запасающие вещества — белки, жиры, углеводы.

Воздухоносная паренхима, или аэренхима, состоит из воздухоносных полостей (межклетников), представляющих собой резервуары для запаса газообразных веществ. Эти полости окружены клетками основной паренхимы (хлорофиллоносной или запасающей). Аэренхима хорошо развита у водных растений в различных органах и может встречаться у сухопутных видов. Главное назначение аэренхимы — участие в газообмене, а также в обеспечении плавучести растений.

Клетки водоносной паренхимы содержат в вакуолях слизистые вещества, способствующие удержанию влаги. Преимущественно эти клетки бывают у суккулентов (кактусы, алоэ, агава).

Пограничные ткани

Пограничные ткани бывают наружными и внутренними.

Наружные пограничные ткани, называемые покровными, покрывают тело растения и предохраняют внутренние ткани от различных воздействий внешней среды — перегрева, охлаждения, проникновения различных бактерий и грибов. Различают:

1) первичную покровную ткань — эпидерму;

2) вторичную покровную ткань — перидерму;

3) третичную покровную ткань — корку, или ритидом.

Эпидерма — первичная покровная ткань, образованная из апикальных (верхушечных) меристем — является сложной и многофункциональной тканью, так как в нее входит ряд морфологически различных клеток: а) собственноэпидермальные клетки; б) замыкающие клетки устьиц; в) околоустьичные клетки; г) трихомы — различные выросты эпидермальных клеток.

Собственноэпидермальные клетки плотно сомкнуты между собой. Эти клетки у листа двудольных растений имеют извилистую форму, у однодольных — прямоугольную форму и располагаются параллельными рядами.

Снаружи эпидерма покрыта слоем кутикулы, состоящей из липоподобного вещества кутина и полисахарида пектина. Иногда эпидермальный слой покрывается восковым налетом различной толщины (например, эпидерма листа фикуса). И собственноэпидермальных клетках имеются лейкопласты, а хлоропласты обычно отсутствуют.

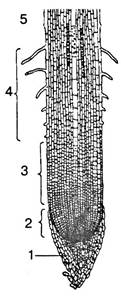

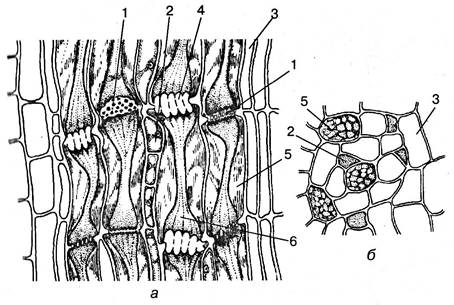

Замыкающие клетки устьиц имеют бобовидную форму, между которыми образуется устьичная щель — устьице. Устьице — это межклетник между двумя замыкающими клетками бобовидной формы. Устьица также можно назвать порами эпидермы. Они имеются главным образом в листьях, но есть и на стебле (рис. 4.3).

Стенки замыкающих клеток утолщены неравномерно: та часть клеточной стенки, которая формирует устьичную щель, значительно утолщена (“брюшная” стенка) по сравнению с остальной клеточной стенкой (“спинная” стенка). Щель может расширяться и сужаться, регулируя транспирацию и газообмен. Под щелью располагается крупная полость (межклетник), называемая дыхательной, которая окружена клетками мезофилла листа.

Рис. 4.3. Строение устьица (схема): а — вид сверху; б — поперечный срез: 1 — эпидермальные клетки; 2 — побочные клетки; 3 — замыкающая клетка; 4 — устьичная щель; 5 — “дыхательная” полость; 6 — кутикула; 7 — хлоропласты клеток мезофилла листа

Замыкающие клетки окружены околоустьичными клетками, которые совместно с замыкающими клетками образуют устьичный комплекс. Устьица обычно располагаются на нижней стороне листа. Однако у водных растений, обладающих плавающими листьями, они находятся только на верхней стороне листа.

Механизм работы устьиц обусловлен осмотическими свойствами клеток.

При освещении поверхности листа солнцем в хлоропластах замыкающих клеток активно происходит процесс фотосинтеза. Насыщение клеток продуктами фотосинтеза — сахарами и крахмалом — влечет за собой активное поступление в клетки ионов калия, вследствие чего концентрация клеточного сока в замыкающих клетках возрастает. Возникает разность концентрации клеточного сока околоустьичных и замыкающих клеток. В силу осмотических свойств клеток вода из околоустьичных клеток поступает в замыкающие клетки, что ведет к увеличению их объема и резкому возрастанию тургора. Утолщение “брюшных” стенок замыкающих клеток, обращенных к устьичной щели, обеспечивает неравномерное растяжение клеточной стенки и замыкающие клетки приобретают выраженную бобовидную форму, вызывая открытие устьичной щели. При падении интенсивности фотосинтеза вечером снижается образование сахаров в замыкающих клетках. Приток ионов калия прекращается. Концентрация клеточного сока падает в замыкающих клетках по сравнению с околоустьичными. Вода путем осмоса уходит из замыкающих клеток и тургор этих клеток понижается, что ведет к закрытию устьичной щели ночью.

Трихомы — это различные по форме, строению и функциям выросты клеток эпидермы — волоски, чешуйки, щетинки и т. п. Размеры трихом варьируют в значительных пределах. Наиболее длинные трихомы (до 5 — 6 см) покрывают семена хлопчатника.

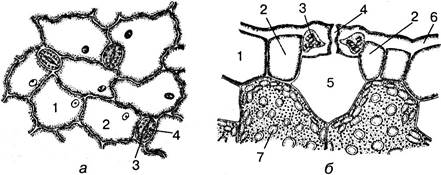

Перидерма — это сложная покровная ткань стеблей, корней и корневищ многолетних растений (реже однолетних). Она сменяет эпидерму осевых органов, которая постепенно отмирает и слущивается. Перидерма образуется из феллогена (вторичная меристема). Феллоген закладывается в основной паренхиме, лежащей под эпидермой. Клетки феллогена делятся: наружу откладываются клетки пробки, а внутрь — живые паренхимные клетки феллодермы. В клетках феллодермы содержатся хлоропласты (рис. 4.4).

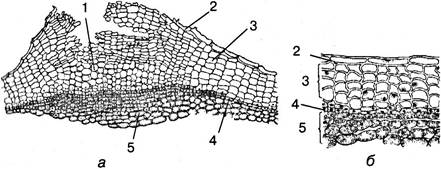

Рис. 4.4. Перидерма стебля бузины: а — чечевичка; б — участок перидермы: 1 — выполняющая ткань; 2 — остатки эпидермы; 3 — пробка (феллема); 4 — феллоген; 5 — феллодерма

Пробка состоит из мертвых клеток, у которых клеточная стенка пропитана жироподобным суберином. Клетки располагаются ровными рядами, имеют прямоугольную форму (на поперечном срезе), плотно прилегают друг к другу, формируя многослойный футляр. Пробка охраняет внутренние живые ткани от потери влаги, резких температурных колебаний и проникновения микроорганизмов. Живые ткани, лежащие под пробкой, нуждаются в газообмене и удалении избытка влаги. Поэтому на месте воздухоносной полости под устьицем феллоген откладывает живые, рыхло расположенные, со множеством межклетников паренхимные клетки, называемые выполняющей тканью, которая разрывает эпидерму и создает возможность газообмена и транспирации со внешней средой. Это структурное образование называется чечевичкой.

Чечевички, имеющие вид небольших бугорков, отчетливо видны на поверхности побегов деревьев и кустарников. На стволах березы их остатки наблюдаются в виде характерных поперечных черных полосок и “черточек”.

Корка (ритидом) является третичной покровной тканью, которая образуется у многолетних растений в корне, стебле, корневище. Каждый год в более глубоких слоях первичной коры закладывается новый слой перидермы. Наружный слой перидермы — пробка — изолирует все вышележащие ткани, в результате чего они отмирают. Таким образом, совокупность многочисленных перидерм с отмершими между ними тканями и является коркой.

О внутренних пограничных тканях (эндодерма, экзодерма) и ризодерме подробнее см. в разд. Корень.

Выделительные ткани

Выделительные ткани представлены различными образованиями (чаще многоклеточными, реже одноклеточными), выделяющими из растения или изолирующими в его тканях продукты обмена веществ либо воду.

У растений различают следующие выделительные ткани:

Вместилища выделений — образуются из межклетников и классифицируются по происхождению:

1) лизигенные вместилища, образующиеся за счет растворения клеточных стенок (лимон);

2) схизогенные вместилища, образующиеся за счет расхождения клеток (у хвои сосны).

Идиобласты — состоят из отдельных клеток, содержащих минеральные продукты выделения.

Млечники — представляют собой систему полостей, содержащих млечный сок.

Кроме того, к выделительным тканям относят железки и железистые волоски — многоклеточные образования, встречающиеся в эпидерме, где происходит накопление эфирных масел, смол и дубильных веществ.

Механические ткани

Механические ткани — это опорные (арматурные) ткани, образующие скелет растения и обеспечивающие его прочность, вследствие чего растение способно противостоять нагрузкам на растяжение, сжатие и изгиб. Различают механические ткани с равномерно и неравномерно утолщенными клеточными стенками.

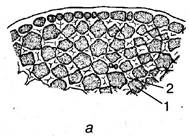

Колленхима. Ткань, клетки которой имеют неравномерно утолщенные клеточные стенки, называются колленхимой. Различают уголковую и пластинчатую колленхиму. Стенка клеток колленхимы состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ. Клетки являются хлорофиллоносными, поэтому в подземных органах колленхима не встречается (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Колленхима черешка листа свеклы: а — на поперечном срезе при малом увеличении: 1 — полость клетки; 2 — утолщенная стенка; б — объемное изображение

Клетка уголковой колленхимы имеет форму шестиугольного многогранника, у которого утолщение целлюлозной оболочки идет вдоль ребер, а на поперечном срезе утолщения клеточной стенки заметны по углам этого многогранника. Уголковая колленхима встречается у стеблей двудольных растений (в основном травянистых), в черешках листьев и по обеим сторонам крупных жилок листа. Колленхима не препятствует росту органа в длину, в котором она расположена.

Клетка пластинчатой колленхимы имеет форму параллелепипеда, у которой утолщается только пара граней (стенок), заметных на поперечном срезе с тангентальных сторон, т. е. находящихся параллельно поверхности стебля. Пластинчатая колленхима встречается, как правило, в стеблях древесных растений.

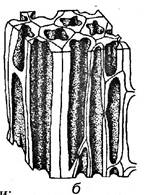

Склеренхима. Механическая ткань, состоящая из клеток с одревесневшими и равномерно утолщенными клеточными стенками, называется склеренхимой. Ее клеточная стенка одревесневает, т. е. пропитывается лигнином, а ядро и цитоплазма клетки разрушаются. Существуют две разновидности склеренхимы — склеренхимные волокна и склереиды.

Склеренхимные волокна образуют ткань, состоящую из клеток вытянутой формы с заостренными концами и поровыми каналами в клеточных стенках. Эти клетки плотно примыкают друг к другу и их оболочки обладают высокой прочностью. На поперечном срезе клетки многогранны (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Древесинные волокна листа герани луговой: а — на поперечном срезе; б — на продольном срезе: 1 — простая пора; 2 — полость клетки; 3 — стенка клетки

Если склеренхимные волокна встречаются в древесине (ксилеме), то они называются древесинными волокнами (либриформ). Они защищают сосуды от давления других тканей, являясь механической частью ксилемы.

Если склеренхимные волокна встречаются в лубе (флоэме), то они называются лубяными волокнами (камбиформ). Лубяные волокна могут быть и неодревесневшими, обладая при этом большой прочностью и эластичностью, что находит большое применение в текстильной промышленности (например, волокна льна).

Если волокна возникают на месте перицикла, то тогда они называются перициклическими волокнами.

Склереиды обычно возникают из клеток основной паренхимы в результате утолщения и лигнификации их клеточных стенок. Они имеют различную форму и встречаются во многих органах растения. Склереиды более или менее изодиаметричной формы (с одинаковым диаметром клетки) называются брахисклереидами, или каменистыми клетками (в плодах груши). Склереиды, имеющие расширение на обоих концах клетки — остеосклереиды — встречаются в листьях чая. Склереиды, форма которых напоминает звезду, называются астросклереидами (в листьях камелии). Удлиненные палочковидные клетки склереид находятся в семенах бобовых.

Проводящие ткани

Проводящие ткани обеспечивают восходящий и нисходящий ток растения. Восходящий ток — это ток минеральных солей, растворенных в воде, идущих от корней по стеблю к листьям. Восходящий ток осуществляется по сосудам и трахеидам ксилемы (древесины).

Нисходящий ток — это ток органических веществ, направляющийся от листьев к корням по ситовидным элементам флоэмы (луба).

Ксилема и флоэма — это сложные ткани, состоящие из трех основных элементов (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Основные элементы ксилемы и флоэмы

|

Проводящая ткань |

Основные элементы |

||

|

проводящие |

механические |

запасающие |

|

|

Ксилема Флоэма |

Сосуды и трахеиды Ситовидные трубки и клетки-спутницы |

Древесинные волокна Лубяные волокна |

Древесинная паренхима Лубяная паренхима |

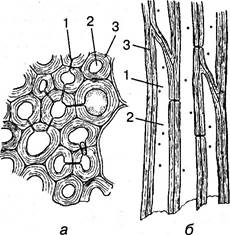

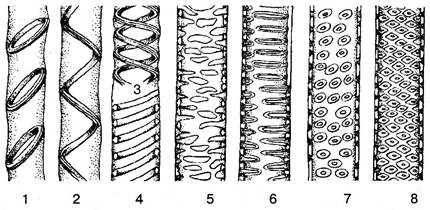

Проводящие элементы ксилемы. Наиболее древними проводящими элементами ксилемы являются трахеиды — это вытянутые клетки с заостренными концами. Они дали начало древесинным волокнам. Трахеиды имеют одревесневшую клеточную стенку с различной степенью утолщения, кольчатую, спиральную, точечную, пористую и т. д. форму (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Трахеиды ксилемы (пористые)

![]()

Сосуды представляют собой полые трубки, состоящие из отдельных члеников, являющихся отмершими клетками, располагающимися друг над другом. Благодаря перфорациям между члениками вдоль всего сосуда свободно осуществляется ток жидкости. Утолщения клеточных стенок у сосудов так же, как и у трахеид, бывают кольчатыми, спиральными, лестничными, сетчатыми и пористыми (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Сосуды ксилемы: 1 — кольчатые; 2, 3, 4 — спиральные; 5, 6 — сетчатые; 7, 8 — пористые

Проводящие элементы флоэмы. Ситовидные трубки образуются из прокамбия в первичной флоэме и из камбия во вторичной флоэме. Членики ситовидных трубок являются живыми клетками, расположенными друг над другом и контактирующими между собой через поперечные перегородки, имеющие поры, называемые перфорационными пластинками.

В цитоплазме клеток ситовидных трубок разрушается тонопласт (“оболочка” вакуоли), и вакуолярный сок с растворенными в нем сахарами перемешивается с цитоплазмой. Ядра отсутствуют. Клетки-спутницы, сопутствующие каждому членику ситовидной трубки, выполняют вспомогательную роль в транспорте органических веществ, создавая нисходящий ток (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Ситовидные элементы флоэмы тыквы: а — продольный срез; б — поперечный срез: 1 — незакупоренная ситовидная пластинка; 2 — клетка-спутница; 3 — лубяная (флоэмная) паренхима; 4 — закупоренная ситовидная пластинка; 5 — функционирующий членик ситовидной трубки; 6 — членик ситовидной трубки с закупоренной ситовидной пластинкой (образовалось мозолистое тело)

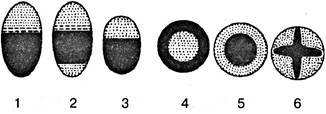

Сосудисто-волокнистые пучки. Флоэма и ксилема образуют сосудисто-волокнистые пучки. Пучки располагаются в центральном осевом цилиндре и бывают открытыми и закрытыми.

Закрытые пучки состоят из ксилемы и флоэмы, между которыми отсутствует камбий, и, таким образом, образования новых элементов флоэмы и ксилемы не происходит. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях и корневищах однодольных растений.

Открытые пучки имеют камбий между флоэмой и ксилемой. В результате деятельности камбия пучок разрастается и происходит утолщение органа. Открытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются во всех осевых органах двудольных и голосеменных растений.

В зависимости от взаимного расположения флоэмы и ксилемы различают четыре типа сосудисто-волокнистых пучков (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Схемы разных типов сосудисто-волокнистых пучков (поперечный срез): 1 — открытый коллатеральный; 2 — биколлатеральный; 3 — закрытый коллатеральный; 4, 5 — концентрические (4 — центрофлоэмный; 5 — центроксилемный); 6 — радиальный. Ксилема зачернена, флоэма показана точками, камбий — штрихами

Чаще всего флоэма лежит по одну сторону от ксилемы, т. е. флоэма примыкает к ксилеме и обращена к периферии органа. Такие пучки называют коллатеральными. Они могут быть как закрытыми, так и открытыми. Закрытые коллатеральные пучки встречаются у стеблей и корневищ однодольных растений, а открытые — у стеблей, корневищ и корней двудольных растений.

Биколлатеральные пучки — это такие пучки, в которых флоэма примыкает к ксилеме с двух сторон (сверху и снизу). Верхний, более мощный участок флоэмы, обращен к периферии органа и отделен от ксилемы слоями камбия. Нижний участок — внутренняя флоэма — развит слабо и примыкает к ксилеме без камбия. Биколлатеральные пучки встречаются у стеблей, корней и корневищ двудольных растений.

Радиальные пучки составлены в основном ксилемой, которая располагается по радиусам. Между лучами ксилемы находятся участки флоэмы. Эти пучки не имеют камбия и встречаются у корней в первичном строении.

Концентрические пучки представляют собой круг. Если в центре круга располагается флоэма, окруженная кольцом ксилемы, то такой пучок называется центрофлоэмным (у большинства корневищ однодольных); если в центре круга расположена ксилема, окруженная флоэмой, то такой пучок называется концентрическим центроксилемным (у корневищ папоротников).