Русский язык Теория 5-9 класс - В.В. Бабайцева 2012

Основной курс

Самостоятельные части речи

Деепричастие

§ 141. Понятие о деепричастии

![]() Рассмотрим два текста:

Рассмотрим два текста:

1) Уж вполз высоко в горы, там лёг в сыром ущелье, свернулся в узел и глядел в море.

2) Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. (М. Горький)

В первом тексте четыре глагола — вполз, лёг, свернулся, глядел, которые обозначают основные действия, одинаковые по важности.

Во втором тексте, у М. Горького, глаголы вполз и лёг тоже называют основные действия. А глаголы свернулся и глядел заменены словами свернувшись и глядя, которые обозначают не основные, а добавочные действия и одновременно характеризуют основное действие: лёг как? (каким образом?) — лёг, свернувшись в узел и глядя в море. Такие слова в грамматике называют деепричастиями.

Деепричастие — самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие, объединяет признаки глагола и наречия и показывает, каким образом, почему, когда совершается действие, названное глаголом-сказуемым. Деепричастие отвечает на вопросы что делая? что сделав? как? каким образом? почему? когда? и др.

Как и глагол, деепричастие обозначает действие и, подобно наречию, называет признак действия, то есть показывает, как совершается действие. В деепричастиях (как и в причастиях) объединяются значения двух частей речи — глагола и наречия.

Общее грамматическое значение деепричастия — обозначение добавочного действия, которое показывает, как совершается действие глагола-сказуемого.

Морфологические признаки деепричастий — сочетание в одном слове свойств глагола и наречия.

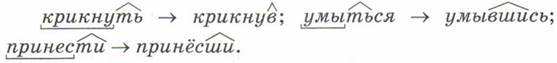

Ярким морфемным признаком деепричастий являются суффиксы -а, -я, -в, -вши, -ши: ![]()

![]() Суффикс -ши в современной речи почти не употребляется.

Суффикс -ши в современной речи почти не употребляется.

Синтаксические признаки деепричастий — в предложении деепричастие зависит от глагола и является обстоятельством: ![]()

§ 142. Признаки глагола и наречия у деепричастия

Признаки глагола у деепричастия.

1. Деепричастия могут быть возвратными и невозвратными: вытираясь полотенцем (возвратное: имеет суффикс -съ) — вытирая полотенцем (невозвратное: не имеет суффикса -сь).

2. Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида: решая задачу (несов. в.) — отвечает на вопрос что делая?; решив задачу (сов. в.) — отвечает на вопрос что сделав?

3. Деепричастия распространяются, как глаголы: читать книгу — читая книгу; встретиться с товарищем — встретившись с товарищем.

![]() Частица не с деепричастиями (как и с глаголами) пишется раздельно: Ответил не задумываясь.

Частица не с деепричастиями (как и с глаголами) пишется раздельно: Ответил не задумываясь.

Признаки наречия у деепричастия.

1. Деепричастия — неизменяемые слова.

2. В предложении деепричастие зависит от глагола-сказуемого и является обстоятельством.

§ 143. Деепричастный оборот

Деепричастие с зависимыми от него словами называется деепричастным оборотом: Ветер дует порывами, постоянно меняя своё направление. (А. Новиков-Прибой) Постоянно менял своё направление — деепричастный оборот. Деепричастный оборот может стоять в начале, в середине и в конце предложения.

![]() Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми:

Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми:

Сердито воя, дует холодный осенний ветер.

Дует, сердито воя, холодный осенний ветер.

Холодный осенний ветер дует, сердито воя.

§ 144. Словообразование деепричастий

Деепричастия несовершенного вида образуются от основы глаголов настоящего времени с помощью суффиксов -а, -я: ![]()

От некоторых глаголов несовершенного вида деепричастия не образуются: пахать, печь, шить, петь, плясать.

Деепричастия совершенного вида образуются от основы инфинитива с помощью суффиксов -в, -вши, -ши:

§ 145. Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие

Количество слов той или иной самостоятельной части речи может увеличиваться не только за счёт образования новых слов с помощью суффиксов или приставок, но и путём перехода слов из одной части речи в другую. При этом образуются функциональные омонимы, т. е. слова, родственные по происхождению, относящиеся к разным частям речи и выполняющие разные синтаксические функции.

Существительные пополняются за счёт перехода в существительные прилагательных. Рассмотрим два предложения: Дежурного ученика просят зайти в учительскую,

Дежурный подал учителю список отсутствующих.

В первом предложении слово дежурного обозначает признак предмета (дежурного ученика), отвечает на вопрос какого ученика?, согласуется с существительным ученика, в предложении является определением. Во втором предложении слово дежурный обозначает предмет (называет лицо, человека), отвечает на вопрос кто? и в предложении является подлежащим.

В первом предложении дежурного — прилагательное, во втором дежурный — существительное.

Часто употребляются в значении существительных такие прилагательные, как раненый, больной, взрослый, военный и др. Например: Раненого принесли в дом сельского учителя. Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный.

В разряд существительных могут переходить причастия: ![]() вышли из вагона.

вышли из вагона. ![]()

![]() попросили выйти из вагона. Эти слова отвечают на вопросы кто? и кого? и выполняют роль подлежащего и дополнения.

попросили выйти из вагона. Эти слова отвечают на вопросы кто? и кого? и выполняют роль подлежащего и дополнения.

Существительные (с предлогами и без предлогов) могут переходить в наречия. Так образовались наречия наголову, навстречу, в сердцах, босиком, верхом, на скаку, поутру и др. Они отвечают на вопросы не существительного, а наречия — как? куда? когда? и др. — и в предложении являются обстоятельствами.

Чтобы правильно определить, какой частью речи является слово, нужно учитывать его синтаксические функции.