Аналитика художественного (введение в литературоведческий анализ) - В. И. Тюпа 2001

Художественная реальность как предмет научного описания

Строение литературного произведения: архитектоника эстетического объекта

Раздел второй. Строение литературного произведения: архитектоника эстетического объекта ("Муза" Ахматовой)

В ходе семиоэстетического анализа "Фаталиста" мы руководствовались некоторой общей моделью строения всякого литературного произведения как эстетического объекта. Эта модель насчитывает в своем составе шесть уровней и носит феноменологический характер. В принципе число возможных уровней научного описания в литературоведении едва ли не бесконечно. Но только выделенные уровни в полной мере отвечают фундаментальным для нас требованиям равно- протяженности тексту и — в случае эстетической состоятельности произведения — смыслового изоморфизма семиотически разнородных пластов художественной реальности.

Большинство уровневых моделей произведения искусства150 носит весьма отвлеченный характер и слабо ориентированы на практику искусствоведческого (в частности, литературоведческого) анализа. С другой стороны, специально ориентированная на такую практику модель Б. И. Ярхо, которой пользуется М. Л. Гаспаров, выглядит весьма неполной и упрощенной.

Верхний "идейно-эмоциональный" уровень этой модели, воспринимаемый "умом и воображением", составляют слова и словосочетания, обозначающие "идеи и эмоции", "образы и мотивы". Этот уровень "топики", якобы и составляющий "художественный мир произведения", в разборах М. Л. Гаспарова не оказывается равнопротяженным тексту, поскольку сводится к группировке существительных, прилагательных и глаголов, выявляющей прозаически сформулированную "основную тему стихотворения" (например, "изображение напряженности перед опасностью")151.

Средний "стилистический" уровень, воспринимаемый "чувством языка" и включающий в себя художественно значимые лексику и синтаксис, в основном соответствует уровню глоссализации в нашем понимании (но без фактора звукописи).

Нижний "фонический" уровень воспринимается "слухом" и помимо факторов ритма распространяется на рифму, звукопись и строфическую композицию.

Неполнота этой модели представляется очевидной. К тому же в качестве факторов художественного впечатления М. Л. Гаспаров признает не всю объективную данность текста, но лишь моменты, отклоняющиеся "от нейтрального фона повседневной речи, который мы ощущаем интуитивно"152. Иначе говоря, под объективистски научным описанием текста обнаруживается шаткий фундамент читательской субъективности. Не удивительно, что при таком воззрении на природу художественной реальности, если "общее понимание текста "на уровне здравого смысла" не получается", то приходится вносить "в анализ элемент интерпретации"153.

150 Наиболее известные принадлежат Р. Ингардену и Н. Гартману.

151 Гаспаров М. Л. "Снова тучи надо мною..." Методика анализа // М. Л. Гаспаров. Избранные труды. Т. 2. М., 1997. С. 11, 13, 16.

152 Там же. С. 12.

153 Там же. С. 20.

На наш взгляд, многоуровневая архитектоника эстетического объекта, манифестируемого литературным текстом, — как это удостоверяется анализом — такова:

Разумеется, в каждом отдельном случае, а тем более в том или ином типе художественного высказывания (эстетическом дискурсе определенной жанровой стратегии) своего рода "спектральный" эстетический анализ может выявить неодинаковую степень развитости (насыщенности факторами художественного впечатления) того или иного из этих пластов художественной реальности. Одни из них могут быть в значительной степени редуцированы, а иные, напротив, интенсифицированы (ср. бедность сюжета и богатство звучания — ритма и фоники — в лирическом стихотворении). Однако органическая необходимость всех шести равнопротяженных тексту упорядоченностей знакового материала в общем строении целого представляется неоспоримой, а предлагаемая модель в целом — достаточно полной и неизбыточной. Каждый выделенный уровень, обладая собственным историческим происхождением, собственным эстетическим и коммуникативным статусом, неотъемлемо входит в одну из трех субъектно-объектных пар — онтологических слоев художественной реальности: эластичная "мышечная" ткань внешнего слоя (детализация и глоссализация); жесткая "костная" ткань среднего (сюжет и композиция) и тончайшая "мозговая" — внутреннего (мифотектоника и ритмотектоника).

Адекватно прочитанное литературное произведение, будучи по способу своего бытия эстетическим дискурсом, осуществляет организацию коммуникативного события (конвергентного со-бытия) между эстетическим субъектом (креативной компетенцией автора), эстетическим объектом (референтной компетенцией героя-в-мире) и эстетическим адресатом (рецептивной компетенцией читателя). Конституируемая искусством тройственная конвергенция состоит в неслиянности (искусство не есть миф) и нераздельности (художественное не есть логическое) субъекта, объекта и адресата. Всякому слою художественных значимостей, образуемому диалогическим напряжением между семиотическими реальностями объектной и субъектной организаций текста, здесь принадлежит своя особенная роль. Для уяснения их семио-эстетической функциональности необходимо последовательно сосредоточиться на каждом из них в отдельности, подвергая остальные "феноменологической редукции".

Сосредоточившись на внешних уровнях художественной реальности — фокализации и глоссализации, — читатель легко отграничивает себя от автора и героев. Для читателя текст состоит из чужих для него слов, которые разделяются на речь, изображающую (воспринимаемую как "авторская") и изображенную речь персонажей. Фокусирующая ментальное зрение детализация их облика и окружения также принадлежит, с одной стороны, миру героев, с другой — автору: читателю дано видеть только то, что автор счел нужным ему показать.

Однако при переходе к среднему слою художественной реальности, если вполне отвлечься от внешнего слоя, автор для читателя "исчезает". Разумеется, современный культурный читатель никогда не забывает, что и сюжет, и композиция продуманы и организованы писателем. Но одновременно вполне компетентный читатель не отождествляет фигуру повествователя или лирического героя с самим автором.

Автор как субъект не семиотический (все это написавший скрип- тор), а эстетический (все это напряженно созерцающий и переживающий, всматривающийся, вслушивающийся и внутренне репродуцирующий свидетель), согласно парадоксально точной характеристике Бахтина, "облечен в молчание". Этими же словами следует определить и активное соприсутствие читателя в семиоэстетическом коммуникативном событии произведения. Лермонтов подобен своему читателю, а не своему герою: он не тот, кто говорит из-под маски Печорина, он тот, кто видит, слышит и понимает Печорина — осмысливает его говорение.

Перед лицом фабульной реальности сюжета и внутритекстовых дискурсов композиции грань между эстетическим субъектом и эстетическим адресатом становится неощутимой. Указание на детали картины мира, в чьи бы уста оно ни вкладывалось, очевидным образом адресовано от автора — к читателю. Детализация (как объектная, так и субъектная, речевая) — это авторская "указка". Другое дело — сюжет и композиция. Если читатель в акте восприятия, во- первых, не придет к сопереживанию, не примет конвенциональной объективности (квазиобъективности) имевших место событий как независимых от свидетельствующего о них автора, и если он, во- вторых, не придет к сотворчеству, не разделит с автором эстетическую активность композиционного, расчленяюще-оцельняющего упорядочения этой событийной данности, то текст предстанет перед читателем как авторская "лживая выдумка", а эстетический феномен "художественного впечатления" просто не возникнет.

С другой стороны, и сама эстетическая деятельность автора неосуществима без сотворческого сопереживания с виртуальным адресатом. В противном случае она вырождается в псевдохудожественную дидактичность или в подобное бреду спонтанное текстопорождение.

Итак, средний слой художественной реальности предполагает конвергентное схождение эстетического субъекта и эстетического адресата: нерасчленимость, но не тождество сиамских близнецов. Слиянию этих двух позиций эстетического отношения в одну препятствует внешний слой литературного произведения. Тогда как в тектоническом ядре художественного целого, напротив, снимается уже и грань между субъектом и объектом, так что все три эстетические инстанции пребывают здесь в состоянии мифогенного синкретизма.

Ритм речевого движения текста интегрирует автора, героя и читателя в неоднородное, но неразрывное единство. Ритмико-интонационный строй речи Печорина (героя) есть одновременно речевой ритм автора, сочинившего этого персонажа и все его речи; и он же является ритмом читательского внутреннего "исполнения" текста, организацией художественного времени как читательского, рецептивного. Ибо вне эстетической актуализации воспринимающим сознанием литературное произведение мертво, как непроросшее зерно, ждущее своего воскрешения. Но ежели адекватная актуализация имеет место, ритм, как говорит Е. Фарино, "интернируется в нас", и "произведение совершается (протекает) не вне нас, а в нас самих. Смысл произведения в таких условиях воспринимается уже не интеллектуально (с сохранением некоторой дистанции), а постигается непосредственно (дистанция между нами и произведением снимается)"154.

154 Faryno J. Введение в литературоведение. С. 469.

Эстетическая актуализация художественного целого в последней глубине своей есть ритмизованная мифологизация фабулы. На этом уровне художественной реальности всякая причастная ей "личность (персонажа, автора, читателя) идентифицируется с универсальной индивидуальностью "я-в-мире" (экзистенцией), с той или иной архитектонической формой внутреннего присутствия во внешней жизни. Здесь логическое различение субъекта, объекта и адресата не имеет места. Оно зарождается и нарастает лишь в среднем слое, вполне проявляясь и закрепляясь на текстуально оформленной "поверхности" литературного произведения.

Сосредоточившись на мифо-ритмическом ядре (при условии "феноменологической редукции" более внешних слоев), рецептивное сознание читателя вполне утрачивает свою внеположность креативному сознанию писателя. "На этом уровне воспринимающий попадает в позицию субъекта текста", что ведет к "автоперестройке воспринимающей личности"155. Природа этого феномена в том, что упорядоченности мифотектонического и ритмико-интонационного пластов формируются преимущественно сверхсознательными импульсами творчества, которые и сам автор получает от эстетической личности реализуемого им произведения. Разумеется, этими импульсами пронизана вся художественная реальность, но тектоническое ядро эстетического дискурса — их очевидное средоточие.

155 Там же.

Глубинность того, что здесь именуется тектоническими уровнями литературного произведения, подтверждается и исторически: миф и ритм — древнейшие аспекты культуры, далеко предшествующие искусству слова. Их сопряжение — ритмизация мифа, мифологизация ритма — явилось исторической предпосылкой всякой эстетической деятельности.

Для возникновения искусства слова как художественной практики понадобились еще: а) овладение сюжетностью как событийно-исторической формой мышления и б) выработка композиционных форм художественного текстосложения (монолог, диалог, их модификации). Исторически наиболее поздними образованиями являются внешние уровни объектной и субъектной организации художественного произведения.

Фокализации и особенно глоссализации в литературной практике долгое время отводилась служебная роль риторического "украшения". Вполне самостоятельное художественное значение в качестве системы кадров внутреннего зрения и системы голосов они обретают лишь в литературе Нового времени. Особенно продуктивной для наращивания этого слоя оказалась эпоха классического реализма.

Внешний слой художественной реальности исторически -наиболее молод и потому наиболее пластичен. Именно в нем "отпечатывается" и запечатлевается национальное своеобразие культуры, историческое своеобразие эпохи, биографическая индивидуальность писателя. Сюжетно-композиционный слой характеризуется значительно большей косностью, относительной схематичностью своих построений, порой многократно воспроизводимых в целом ряде произведений. Наименее подвержены историческим изменениям, естественно, внутренние уровни, принадлежащие тектоническому ядру целого и сводящиеся в конечном счете к упорядоченности ограниченного числа универсальных элементов: макромотивов-мифологем и ритмических характеристик, набор которых достаточно легко исчислим. Наконец, между этими "створками" и покоится личностная сердцевина литературного произведения (смысл его текстуальности), окончательно скрытая от рационализирующего научного мышления, но озаряющая художественную реальность своих "оболочек" светом виртуального эстетического бытия (эйдоса).

А когда бы это было не так и до смысла художественного текста можно было бы добраться, как до съедобного ядра под ореховой скорлупой, то однажды "правильно" прочитанное литературное произведение ("съеденное" литературоведом) умирало бы для всех остальных его читателей. Однако, к счастью, в действительности, чем глубже эстетический анализ проникает в текст, тем богаче, хотя и определеннее в своей эстетической модальности, становится "художественное впечатление" единого для всех, но каждым уникально переживаемого уникального смысла.

Последний, в нашем понимании, есть то самое внутреннее единство самоопределения (чем и является по существу всякая личность), которое, говоря словами Гегеля, "исходит из самого себя, чтобы прийти к действительному обособлению своих различных сторон и частей", "раскрывается и изображается в них", дабы "возвестить о себе как о всеохватывающем единстве, связующем целостность всего особенного и вбирающем его в себя"156. Сформулировать такой смысл означало бы дать научное переопределение художественности данного произведения. Но в результате такой операции эстетический факт замещается научным фактом, определение художественности оборачивается замещающей ее научностью.

Возвращаясь к анализу "Фаталиста", можно предложить следующую итоговую формулу: субъект эстетического дискурса (автор), освобождаясь от своего "двойника" (героя), обретает в "другом" (читателе) преграду своей уединенности и одновременно причастность действительному (инаколичному) бытию "других". При этом глубоко закономерно функциональное совмещение фигуры Максима Максимыча с фигурой читателя: он ведь и является адресатом той печоринской истории, которая является лермонтовской новеллой.

Сформулированное коммуникативное событие мы обнаруживали на всех шести уровнях анализа в качестве "вертикального" повтора. Как справедливо замечает Е. Фарино, "мы привыкли понимать под повтором соположенность повторяемого и повторяющего, т. е. видеть повтор только на оси последовательностей. Тем временем точно так же повтор может реализоваться и на вертикальной оси"157. Суть такого конституирующего художественную реальность повтора состоит в том, что единый эстетический смысл закодирован шестикратно в разных семиотических системах художественных значений. При этом эстетическая модальность (модус художественности) данного коммуникативного события характеризуется тем, что внутреннее "я" здесь по природе своей всегда и неизбежно шире своих внешних, событийных границ.

156 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 364, 366.

157 Faryno J. Введение в литературоведение. С. 434.

Подобное определение, естественно, не в состоянии заменить художественное впечатление, но оно обозначает границы такого впечатления, адекватного тексту, ограждая его от всегда вероятных проявлений читательского произвола. При всей принципиальной невыразимости художественного смысла средствами научного дискурса литературоведу остается на его долю не так уж мало: на основе фиксации и систематизации факторов художественного впечатления идентифицировать тип текста (жанр — в данном случае: новеллистический), идентифицировать тип смысла (модус художественности — в данном случае: драматизм), идентифицировать тип предполагаемой произведением читательской компетентности (парадигму художественности — в данном случае: постромантическую). Если, наконец, говорить о научной полноте литературоведческого исследования, то эти идентификации могут и должны быть обоснованы исторически (уровень объяснения), а также выступить коррективами границ адекватности возможных прочтений данного произведения (прогностический уровень знания).

* * *

Для подкрепления нашего тезиса о том, что эксплицированная шестиуровневая модель является моделью действительного строения литературного произведения, что она не навязана художественной реальности анализом, а выведена из самой этой реальности, обратимся к принципиально иному феномену художественности — иной жанровой стратегии, иной эстетической модальности и иной парадигмы художественности.

Краткое стихотворение А. Ахматовой "Муза" как нельзя лучше иллюстрирует мысль Ю. М. Лотмана о максимальной близости лирического дискурса к мифологическому158. Запечатление поэтическими средствами лирики некоего единичного эксцесса в действительности является художественным осмыслением того или иного закономерного процесса, характеризующего присутствие "я" в мировом универсуме. В данном случае это процесс творческого вдохновения:

Когда я ночью жду ее прихода,

Жизнь, кажется, висит на волоске.

Что почести, что юность, что свобода

Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,

Внимательно взглянула на меня.

Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала

Страницы Ада?" Отвечает: "Я".

158 См.: Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении.

Сюжет

Лирика бесфабульна. Вместо квазиреальной цепи событий здесь — квазиреальная ситуация перформативного высказывания лирического героя. Если же имеет место использование поэтического нарратива, создающего фабульный эффект, текст оказывается лироэпическим. Однако говорить о бессюжетности лирики для анализа ее образцов непродуктивно. В том-то и заключается специфика объектной организации лирического дискурса, что непрерывности или циклической повторяемости (прецедентности) жизненного процесса путем его эстетического сгущения придается облик беспрецедентного события.

Часто лирический сюжет сводится к одному единственному пространственно-временному и деятельностному контексту (эпизоду). Но в нашем случае в тексте ахматовского стихотворения легко обнаруживаются два эпизода: эпизод ожидания (1 строфа) и эпизод прихода, явления музы (2 строфа).

Смысл этой сюжетной динамики, приводящей к раздвоению лирической ситуации, состоит, в нежданности ожидаемого, в непредсказуемости чаемого вдохновения, в беспрецедентности очередного прецедента. Таково, как мы надеемся убедиться в ходе последующего анализа, экзистенциальное сверхсобытие (эйдос) данного эстетического дискурса.

Композиция

В лирическом дискурсе конструктивная роль доминирующего фактора художественных впечатлений принадлежит не объектной организации феноменов ментального "внутреннего" зрения (как это имеет место в эпических жанрах), а субъектной организации феноменов "внутреннего" слуха. В частности, при лапидарной простоте лирического сюжета композиционная форма лирики, как правило, носит активный (демонстративная форматированность текста, скомпонованность его из строф, повышенная маркированность внешних границ начала и конца) и нередко усложненный, двуслойный характер.

Доминирующая композиционная форма лирических высказываний — медитация, автокоммуникативная перформативность которой предполагает вовлечение адресата в резонанс с эмоционально-волевым тоном дискурсии лирического героя. Редукция референтной событийности, нуждающейся в нарративном развертывании перед "духовным взором" читателя, сводит лирику к медитации "как основной «внутренней форме» всего литературного рода"159. Однако эта "внутренняя форма" может быть облечена в иную, внешнюю — может выступать в конструктивной маске повествования или диалога.

159 Поспелов Г. Н. Лирика. М., 1976. С. 159.

Лирическое стихотворение часто остается безымянным. Весь его текст — своего рода развернутое поименование некоторого переживания и переживаемой ситуации. Но разбираемое стихотворение Ахматовой наделено заглавием. Это первый момент его композиции, обращающий на себя наше внимание.

Как и всякий иной сегмент композиционной организации произведения, заглавие манифестирует авторскую активность. Особо существенна роль заглавия в аспекте соотнесенности, разворачиваемой перед нами системы факторов художественного впечатления с креативной версией данного текста. При наличии заглавия оно становится авторской "темой" сколь угодно протяженного высказывания, а весь последующий текст — его "ремой".

Заглавие "Муза" актуализирует широкие интертекстуальные связи разнообразных олицетворений поэтического вдохновения в мировой поэзии. Создается эффект ожидания — одного из вероятных ликов чудесного явления — как такой фактор художественного впечатления, который ставит читателя в позицию солидарности с напряжением творческой интенции лирического героя (героини). Расчлененность текста на две строфы композиционно усиливает ключевой момент неожиданности ожидаемого.

Каждая строфа в свою очередь членится на две части сменой композиционных форм дискурсии. В первой строфе на смену повествованию (строки 1 и 2) приходит медитация (строки 3 и 4), якобы несущая в себе ключ к смыслу целого. Во второй — на смену возобновленному повествованию приходит диалог, преображающий Музу из объектного лирического персонажа в полноценно субъектного лирического героя.

Прямая медитация в этой системе внутритекстовых дискурсов отнюдь не оказывается, как этого, казалось бы, можно было ожидать, ближе к ядру художественного смысла, чем несобственно лирические формы высказывания. Напротив, медитативный образ милой гостьи с дудочкой оборачивается ложным ожиданием. Истинный смысл явления Музы приоткрывается только в диалоге двух лирических "я" (малого и большого), только в догадке, осенившей лирическую героиню и подтвержденной властно емким ответным перформативом ("Я!" как самостоятельное высказывание представляет собой своего рода квинтэссенцию всякого перформативного дискурса).

Фокализация

На уровне объектной детализации лирической ситуации стихотворение "Муза" от первого эпизода ко второму делает в организации кадров внутреннего зрения крутой поворот, знаменующий крайне существенную инверсию лирических персонажей.

В эпизоде ожидания Муза выступала сверхценным (ценнее почестей, юности и свободы), но — объектом (чаемая фигура милой гостьи с дудочкой). В эпизоде же явления Музы лирическая героиня сама оказывается объектом внимания (внимательно взглянула на меня), тогда как гостья завладевает ситуацией, становясь ее хозяйкой — подлинным субъектом данного коммуникативного события: она явилась диктовать.

Аскетическое средневековое покрывало, редуцирующее зримость, объектность являющейся фигуры, и жизнерадостная, плясовая дудочка, прозрачно ассоциирующаяся с пластичностью, объектностью, эпикуреизмом античности, в этой системе кадров внутреннего зрения оказываются окказиональными антонимами: лирическая героиня ждала совсем не ту гостью, какой явилась перед нею Муза. Но эта неожиданность — ожидаемая: она не приводит ни к какой коллизии.

Ключевой мотив ситуации ожидания — жертвенная готовность отказаться от перечисляемых ценностей жизни. Но эта жертвенность — кажущаяся (Жизнь, кажется. висит на волоске). Лирическая героиня отрекается от одних радостей жизни — ради других, ожидаемых от милой гостьи.

Приход Музы этой надежды не оправдывает. От свободы как высшей (в ряду перечислений второй строки) жизненной ценности действительно придется отказаться и писать под диктовку. Однако на смену мотивам обесцененной жизни приходят мотивы не смерти, но — бессмертия: поэт поэтов Дант, его божественные Страницы "Божественной комедии" и Ад (картина вечных мук и высшей справедливости). Диктующая Муза оказывается носительницей внежизненно вечных ценностей, или (в терминологии Бахтина) "внежиз- ненно-активной позиции", свойственной подлинному авторству.

Глоссализация

Диалогическая соотнесенность нескольких голосов в рамках одного текста — прерогатива прозы. В лирике это явление встречается нечасто и по преимуществу за пределами классической поэзии (начиная с симолизма). Отсутствует оно и в разбираемом стихотворении.

Однако выбор поэтического слова в соответствии с его смыслосообразным звучанием — это столь же существенная сторона глоссализации речевой ткани текста, как и ее стилистическая проработка. Обе стороны имеют место в текстах обоих типов, но одна доминирует в стихах, другая — в прозе. Впрочем, стихи легко могут нести в своем составе цитатные "внестилевые" глоссы (в частности, "прозаизмы"), а проза может быть "поэтически озвучена" (например, начальные фразы чеховского "Студента" озвучены ассонансом гласного У, а заключительные — ассонансом ударного А).

Повтор в словах текста тех или иных гласных (ассонанс) или согласных (аллитерация) звуков или их комбинаций (рифма, а также анаграмматическая или паронимическая аттракции) является весьма существенным — особенно для лирической поэзии — фактором художественного впечатления. Глоссализирующий (т. е. делающий ткань текста ощутимой) звуковой повтор нередко оказывается анаграмматическим субститутом того или иного ключевого слова (своего семантического субстрата). Между такого рода анаграмматическими субститутами устанавливаются порой сложные внутритекстовые отношения, исполненные смысловой значимости.

Простейшее явление поэтической глоссализации текста — небезразличная к смыслу рифмовка. Все рифмы данного стихотворения связывают слова с контекстуально смежными значениями: приход, который значительнее свободы (т. е. возможности ухода); рука, которая способна оборвать волосок жизни; диктовка как откровение того, что скрыто под покровом тайны. Таким же образом соотнесены между собой и сверхличное, метапоэтическое Я Музы с личностным меня лирической героини-поэтессы.

Ассонансная структура стихотворения в русской поэзии образуется ударными гласными (в безударном положении художественно значимым в отдельных случаях может оказываться повтор У, не подвергающегося фонологически значимой редукции). Оговоримся, что звуки И/Ы мы понимаем как варианты одной общей фонемы, зависимые от соседства с другими звуками в речевом потоке. Оговоримся также, что в отличие от ряда стиховедов, мы рассматриваем местоимения (особенно личные) в качестве полноударных слов, способных нести на себе сверхсхемные ударения. Личные местоимения не только не могут быть понижены в своем лингвистическом статусе до служебных предлогов, союзов и частиц, но, напротив, в тексте перформативного высказывания, как правило, обладают ключевой значимостью.

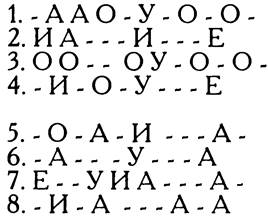

Ритмико-ассонансная субструктура стихотворения "Муза" — с учетом сделанных оговорок — такова:

В первой строфе, соответствующей первому эпизоду лирического сюжета, явственно доминирует гласная фонема О — 9 (при 3 фонемах А, 3 ударных У, 3 — И, 2 — Е), функционально выступающая анаграмматическим субститутом ключевого слова гОстья. Появление этого слова (как и обозначенного им лирического персонажа) фонетически готовится сгущением ударных О в конце первого стиха: нОчью ... еО прихОда. Характерно однако, что в соседстве со словом жизнь (второй стих) этот фонетический сигнал олицетворения "внежизненно-активной позиции исчезает, чтобы резко активизироваться в снятии жизненных ценностей (третий стих).

Во второй строфе с появлением гостьи (и вОт...) О в ударном положении совершенно исчезает. Очевидным образом доминирует — с тем же показателем 9 — ударный А (при 3 — И, 2 — У и 1 — Е). Ключевыми словами, дешифрующими этот ассонанс, могли бы служить и покрывАло (несовместимое с дудочкой), и Дант, и Ада (связанные анаграмматической инверсией первых двух звуков). Но важнейшим, наиболее глубинным семантическим субстратом доминирующего повтора следует признать финальное Я (стихотворение венчает тройной повтор ударного А). Этому "Я" принадлежат и внимАтельно, и диктовАла.

Ассонанс А в русской поэзии очень часто знаменует полюс лирического "я" в контексте целого. Однако в "Музе" Ахматовой это "малое" личностное "я" героини (заявленное лишь в самом начале текста) остается в тени "большого" сверхличного "Я" Музы. Поэтому оно анаграмматически (средствами поэтической глоссализации) так и не манифестировано, а выявляемая структурная оппозиция О — А в данном случае совершенно не носит конфликтного характера (как это бывает в большинстве случаев). Сгущенные глоссализацией фонемы суть фонетические субституты одного и того же персонажа, чья роль в лирическом сюжете от ситуации ожидания к ситуации явления радикально меняется: гостья оказывается хозяйкой.

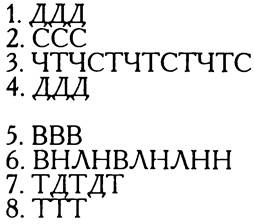

Аллитерационная субструктура поэтического текста — в соответствии со сформулированным Ю. Н. Тыняновым законом тесноты стихового ряда — создается повторами согласных звуков в пределах строки. Однако полноценной рецептивной значимостью, разумеется, обладают не все повторы. Значимы прежде всего подтвержденные (повторенные, умноженные) повторы с ослабленной окказиональностью, то есть не менее, чем троекратные в пределах строки. А также повторы в маркированном положении (например, начальные звуки соседних слов: Данту диктовала). Уточненная таким образом аллитерационная субструктура текста весьма наглядна и знаменательна:

Утяжеленный повторами стих 3 передает очевидное смятение лирической героини, обесценивающее привычные жизненные ценности. Аллитерационная утяжеленность стиха 6 указывает на его известную аналогичность стиху 3: и здесь мы имеем не явно (лишь аллитерационно) выраженное смятение, но иного рода. Это уже не смятенность субъекта, утрачивающего стабильность собственной ценностной позиции, а трепетность объекта: лирическое "я" оказывается объектом оценивающего видения со стороны метапоэтического "сверх-я".

Аллитерация С явственно знаменует тему дестабилизированных (виСит на волоСке) ценностей жизни (почеСти, юноСть, Свобода). Не случайно во второй строфе этот звук практически исчезает (встречается лишь однажды).

Аллитерация В, несомненно, связана с мотивом инкарнационного вторжения (и Вот Вошла), кладущего конец повторам С. Сгущение во второй строфе В (8 из 12), Н (8 из 11) и Л (7 из 9) — очевидное анаграмматическое влияние преображающего ситуацию взгляда Муза (ВНиматеЛьНо ВзгЛяНуЛа).

Но основной аллитерирующей оппозицией стихотворения "Муза" выступает оппозиция повторов звонкого Д и его естественной фонологической альтеранативы — глухого Т, составляющих вместе с доминирующим во второй строфе гласным А и сгустившимся в 6 строке Н анаграмму имени Дант. Существенно при этом, что фонема Т

доминировала в тексте изначально и распределена ровно: из 17 случаев ее употребления в первой строфе — 8, во второй — 9. Тогда как поле актуализации Д ограничено лишь первой строфой (7 из 10).

Благодаря повторам 1 и 4 стиха тон в первой строфе задает аллитерация Д как анаграмматического субститута мотива ДуДочки — этого общепонятного символа легкой, жизнерадостной поэзии. Повтор Т, усиленный сопровождающим повтором Ч, первоначально озвучивает отречение от радостей жизни (стих 3). В финале же стихотворения аллитерация Т закономерно и смыслосообразно пересиливает аллитерацию Д (Ты ль ДанТу ДикТовала сТраницы ... оТвечаеТ), поскольку вместо ожидаемого поэтического "дудения" Муза является к поэтессе с императивом поэтической ответственности.

Мифотектоника

Архетипичность "Музы" прозрачна и очевидна. Однако искусство никогда не ограничивается простым воспроизведением мифологемы (в данном случае мифологемы божественной вести). Художественная картина жизни всегда осложнена наличием внутреннего хронотопа "я-в-мире".

Система хронотопов в стихотворении Ахматовой предельно проста: внутренний хронотоп ожидания, как малый круг, без остатка вписан в большой круг внешнего хронотопа откровения (божественной тайны).

Эта вписанность осуществляется, в частности, с помощью временной локализации лирического события, свершающегося ночью. "Вертикальный" хронотоп высшей тайны — в традициях общечеловеческой культуры — это по преимуществу ночной хронотоп. (Тогда как дневной хронотоп в лирике Ахматовой в большинстве своем оказывается "горизонтальным хронотопом встречи- разлуки).

Полная вписанность ночного "я" во вневременной хронотоп поэтического служения Музе обеспечивается как внутренней готовностью этого "я", открытого навстречу сокровенному, к приятию любого откровения, так и его внешней избранностью, трансцендентной доверенностью. Муза не только посещает лирическую героиню в качестве монологического вдохновения, но и отвечает ей, открывается в диалоге. Это сопряжение индивидуального "я" с "Я" надиндивидуальным (трансцендентным) восходит к героическому архетипу подвига.

Ритмотектоника

Стихотворение написано 5-стопным ямбом, который в русской поэтической традиции (особенно в сочетании с архаикой традиционалистского заглавия) обладает семантическим ореолом трагедии. Однако никакой трагической интонации диссонанса, раскола, вины за субъективную избыточность "я" относительно своей роли в миропорядке в этом эстетическом дискурсе так и не возникает.

В частности, два имеющихся в тексте анжанбемана (в-третьих строках строф) ритмически выделяют окказиональные (впрочем, достаточно очевидные) антонимы: свобода и диктовала. Диктование предполагает иерархические отношения диктата, исключающего возможность свободы. Но дело в том, что лирическое "я" изначально отреклось от свободы и иных жизненных ценностей ради вещей встречи с Музой. Поэтому никаких трагических коллизий эта встреча не приносит, хотя Муза и является в нежданной ипостаси.

Наиболее ощутимые сверхсхемные ударения (на первом слоге строки) выделяют именно те два полюса лирической ситуации, между которыми располагается "я": Жизнь и Муза (Ей говорю). Однако лирическая героиня не раздваивается между ними, а всего лишь осуществляет свой уже сделанный выбор.

Две строфы (два эпизода лирического сюжета, два хронотопа, два анаграмматических поля глоссализации) интонационно-ритмически не размежеваны, а напротив — сцеплены воедино. Ритмические рисунки абсолютного большинства строк многообразны, выделить ритмическую доминанту невозможно, практически каждый стих звучит ритмическим курсивом. И только ритм пятого стиха, на конец которого приходится точка "золотого сечения" текста, полностью идентичен ритму четвертого, чем существенно сглаживается семантическая разность строф. Явление Музы не только не становится ритмической кульминацией текста, но наоборот: приводит к снятию ритмико-интонационного напряжения, знаменующему умиротворение удовлетворенного ожидания.

Последующие ритмические модификации 5-стопного ямба служат лишь поддержанию необходимого интонационного напряжения, не допуская его катастрофического нарастания. Так, стих 6 звучит ритмическим эхом стиха 2 (по два пиррихия на второй и четвертой стопах), однако в строке 6 отсутствует сверхсхемное ударение на первой стопе, усложняющее строку 2. В стихе 7, как и в стихе 3, имеются по два сверхсхемных ударения (в первой и третьей стопах) при одном пиррихии, однако в строке 3 не два спондея, а всего лишь один (здесь первая стопа — хореямбическая инверсия ударного и безударного слогов при назывании Музы).

Наиболее выделены в ритмическом отношении стихи 1 и 8. Первый является единственной в тексте строкой полноударного 3-стопного ямба (со сверхсхемным ударением во второй стопе). Заключительный стих — также единственный в тексте — имеет в своем составе пиррихий на третьей стопе.

В соотношении этих композиционно и ритмически ключевых строк снижение напряженности (от 6 ударений к 4) очевидно, а между тем в начальном стихе представлено только одно одинокое, ждущее я (носитель сверхсхемного ударения), тогда как финальная строка вмещает в себя две реплики общения между этим малым лирическим субъектом и большим "Я". На фоне 6-ударных строк смятенного порыва и 3-ударной строки смятенного замирания (Внимательно взглянула на меня) организованный ритмически симметрично (пиррихий в центральной стопе) 4-ударный стих обретает интонацию обремененного ответственностью, но умиротворенного согласия личности со сверхличным олицетворением ее судьбы.

* * *

Можно с уверенностью резюмировать, что и в данном случае, как и в итоге анализа "Фаталиста", мы обнаруживаем шестикратный "вертикальный" повтор одного и того же смысла, одной и той же эстетической модальности художественного высказывания, разнообразно осуществленной разнородными семиотическими средствами. Этот повтор, означающий смысловую изоморфность равнопротяженных тексту уровней его художественной реальности, знаменует всеобъемлющую архитектонику произведения как эстетического объекта.

В случае ахматовской "Музы" архитектонично совмещение личностного "я" со своей сверхличной заданностью, с ролевой границей, очерчивающей предназначение и место личности в миропорядке. В случае лермонтовского "Фаталиста", напротив, архитектоничным оказалась широта, избыточность, "протуберантность" внутреннего бытия личности относительно его внешне-событийных границ, сопрягающих и размежевывающих "я" с инаколичной жизнью "других".