Русский язык и литература. Русский язык 10 класс - Р. Н. Бунеев 2016

Текст как средство коммуникации

Функциональные стили речи

Занятие 46 (Б)

Тема: функциональные стили речи

Основные понятия: стили речи, смешение стилей.

Работа по пунктуации: выделение на письме обособленных дополнений.

![]()

1. Прочитайте тексты. Сформулируйте затруднения, с которыми вы

столкнулись при отнесении их к определённому стилю речи.

1) Самая важная профессия на земле — фотограф! Потому что люди умирают, а их фотографии остаются. У родственников.

Если бы человечество было подальновиднее, оно бы выдумало фотографию ещё в первобытный период. Тогда сохранились бы доказательства, как труд довёл обезьян до человеческого существования.

Никто бы сейчас не спорил, кто открыл Америку. И Христофор Колумб, и викинги, и древние японцы не могли бы ни на что претендовать. Потому что фотолюбитель седьмого века, который записался бы в экспедицию, снял бы великого землепроходца, оставшегося неизвестным, в тот исторический момент, когда, конечно, он, наш соотечественник, а не кто другой, открывал Америку на нашу голову!

Рыцари, ускакивая в крестовые походы, были начисто лишены возможности спрятать под латы изображения прекрасных дам. А теперь для командированных это не проблема.

До появления фотографии жить было дорого. Насколько дороже было платить какому-нибудь там Рафаэлю, Рембрандту или Кипренскому, чем сегодня заказать своё лицо размером 18 на 24.

Из фотографии возникли кино, телевидение и наша современная живопись. Однако художники тщательно скрывают, что они фотографы, тогда как фотографы открыто заявляют, что они — художники.

(Э. А. Рязанов, Э. В. Брагинский «Зигзаг удачи»)

2) Поздравляем с покупкой!

Вы приобрели товар в кредит. Этот кредит предоставлен Вам Банком «Стандарт». Мы благодарим Вас за то, что Вы воспользовались нашими услугами, и приложим все усилия, чтоб кредитный продукт Банка «Стандарт» был максимально удобным и полезным для Вас. За дополнительной информацией или разъяснениями Вы можете обращаться в Справочно-информационный Центр Банка, работающий круглосуточно.

Важно!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с действующими «Условиями предоставления и обслуживания потребительских кредитов «Стандарт», которые можно найти на Интернет-сайте Банка «Стандарт» (www.bankstandart.ru) или получить у наших сотрудников в Представительствах Банка или местах оформления кредитов.

• Найдите отступления от языковых норм в каждом из текстов. Чем вы можете их объяснить?

• Назовите стилистические пласты, пересекающиеся в текстах.

Какой эффект создаётся в каждом из текстов таким смешением?

• Опираясь на собственный речевой опыт, приведите другие примеры смешения стилей, а также назовите ситуации, в которых смешение стилей недопустимо.

• На основе проведённых наблюдений уточните актуальную для вас проблему, связанную с употреблением стилей речи.

![]()

2. Прочитайте.

Функциональный стиль — это разновидность литературного языка, которая обслуживает ту или иную сферу общественной жизни и характеризуется определённым своеобразием отбора и использования языковых средств в зависимости от условий и целей общения.

Системность каждого функционального стиля складывается из общеязыковых (нейтральных) элементов, элементов языково-стилистических (стилистически окрашенных) и элементов речевых, которые приобретают стилистические качества лишь в определённой ситуации. В каждом основном стиле существуют свои принципы отбора этих элементов и их соотношение.

Кроме того, каждый из функциональных стилей имеет свою цель, своего адресата, свои жанры.

• Проанализируйте нижеприведённую таблицу (структура, содержание). Озаглавьте её.

3. Сопоставьте материалы таблицы с информацией, содержащейся в следующем тексте. Сделайте вывод, что их объединяет, по каким вопросам позиции авторов расходятся.

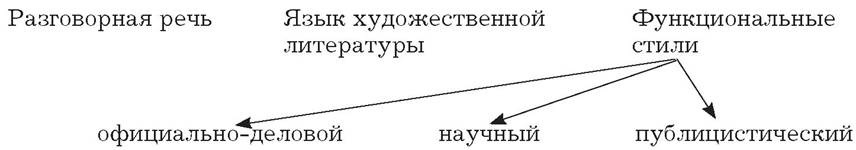

Какие же существуют функциональные разновидности языка и какие требования с точки зрения культуры речи к ним следует предъявлять? Учение о функциональных разновидностях языка имеет свою историю. Долгое время разные сферы общения понимались как стили языка и стили речи. Стилями языка считались, нaпpимeр, язык нayки, язык хyдoжecтвенной литературы, разговорная речь.

|

Стиль |

Основные задачи |

Основная функция |

|

Разговорный |

Общение |

коммуникативная |

|

Научный |

Сообщение, передача научной информации |

когнитивная (познавательная) |

|

Официально-деловой |

Сообщение, передача деловой информации, сведений |

когнитивная (познавательная) |

|

Стиль художественной литературы |

Воздействие на читателей |

кумулятивная (культуроносная), эстетическая |

|

Публицистический |

Воздействие на читателей, слушателей |

коммуникативная, кумулятивная (культуроносная) |

Стилями речи признавались частные реализации стилей, такие как учебная лекция и научный доклад, в основе которых лежит научный стиль. В последнее время лингвисты пришли к выводу, что языковые различия между некоторыми сферами общения столь значительны, что использовать по отношению к ним одно общее понятие «стиль» едва ли целесообразно, поэтому вводится понятие «функциональная разновидность языка». Широкое признание получила типология функциональных разновидностей языка, сравнительно недавно предложенная академиком Д. Б. Шмелёвым. Эта типология такова:

|

Сфера применения |

Характерные черты |

Социальные языковые средства |

|

Беседа Дружеская переписка |

Эмоциональность Конкретность Непринуждённость |

1) разговорная лексика, фразеологизмы 2) обращения, вводные слова, диалоги, неполные предложения |

|

Учебные занятия Учебная, научная и научно-популярная литература |

Точность Логичность Лаконичность Объективность Систематичность |

1) слова в прямом значении, термины 2) вводные слова, сложные синтаксические конструкции 3) иллюстрирование примерами, фактами и пр. |

|

Документы, деловые бумаги |

Чёткость Заданность форм и конструкций |

1) языковые клише, штампы, глаголы в повелительном наклонении 2) односоставные предложения |

|

Фольклор Художественная литература |

Образность Субъективность Эмоциональность Индивидуальность |

1) разнообразная лексика, средства художественной выразительности 2) многообразие синтаксических конструкций |

|

Средства массовой информации Официальные встречи |

Экспрессивность Оценочность Информативность |

1) совмещение книжной и разговорной лексики, экспрессивно-оценочные слова, выражения 2) неосложнённые синтаксические конструкции, элементы риторики |

Стилями Д. Н. Шмелёв называет только функциональные стили, которые (все вместе) по своей языковой организации имеют существеннейшие отличия как от языка художественной литературы, так и от разговорной речи.

(С. И. Виноградов «Культура русской речи»)

• Расскажите о функциональных стилях речи, используя материалы таблицы и текстов заданий 2 и 3. Тему уточните самостоятельно.

• Назовите речевые ситуации, для которых уместно обращение к тому или иному стилю речи. Опишите ситуацию, в которой возможно смешение стилей.

• Дополните таблицу. Назовите жанры, виды, типы текстов, характерные для каждого стиля.

• Составьте вопросы на сопоставление и обобщение материалов таблицы и текста задания 3. Ответьте на эти вопросы, приводя необходимые примеры.

![]()

4. Проведите стилистический анализ каждого из текстов.

1) Государства-участники обеспечивают, чтобы ребёнок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребёнка. Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с ребёнком или не заботятся о нём или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места проживания ребёнка.

Государства-участники уважают права ребёнка, который разлучается с одним или обоими родителями, рекомендуют поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случаев, когда это противоречит наилучшим интересам ребёнка.

(Из Конвенции ООН о правах ребёнка)

ПТ • Выполните пунктуационный разбор последнего предложения. Объясните необходимость обособления смыслового отрезка - дополнения со словами за исключением.

2) У Ивана Ф. со Слуды больная печень. Даже водки мужик в рот не берёт. А лет ему — пустяки: 1935 года рождения.

— Война, война, видно, берёт своё, — вздыхает Иван Ф. — Я в войну две ступы берёзовых расколотил. Солому да мох толок. Ступа высокая, а я маленький, дак что сделаю? Поставлю ступу ко крыльцу, да с крыльца и наяриваю. Раз дедко Иван, сосед, подходит: «Чего ты, Ванька, каждый день часами на крыльце пляшешь? Ведь нехорошо, говорит, это, война у людей, а ты веселишься». А потом заглянул в ступу и заплакал: «Ох, Ваня, Ваня, отрыгнётся тебе эта пляска».

Вот она и отрыгнулась.

(Ф. А. Абрамов)

5. Составьте и запишите тексты разных стилей по данному началу: «Самая важная профессия на земле — фотограф».

![]()

6. Сделайте вывод, какие теоретические положения таблицы (задание 2), иллюстрируют тексты задания 4.

![]()

Задания по выбору

7. Найдите в тексте слова и обороты, не характерные для стиля художественной литературы. Попробуйте заменить их «художественными» словами и оборотами. Сделайте выводы.

Надо сказать, что обо всех наших жильцах в квартире составилось хорошее общественное мнение.

Но самое хорошее общественное мнение составилось о дяде, хотя он у нас не жил. Зато дядя постоянно бывал у нас, когда приезжал откуда-нибудь, часто ночевал у нас и был в прекрасных отношениях со всеми жильцами квартиры. Не то чтобы он производил иногда в квартире мелкий ремонт (хотя и это он тоже делал), дело не в ремонте — дядя очень много сделал для нашей

8. квартиры в высшем смысле: заслуга дяди состояла в том, что он укреплял наш коллектив. К дяде все обращались за советами, и дядя всегда давал всем замечательные советы. Дядя часто

9. выступал на «Большом хурале» по разным вопросам, и мнение дяди было решающим. Потому что у моего дяди был огромный авторитет. Да это и неудивительно: вы же знаете, что за человек был мой дядя! Дядя был цементом нашей квартиры — на нём всё держалось. Я просто не знаю, что было бы с нашей квартирой, если бы не дядя!

(Ю. А. Коринец «Там, вдали, за рекой»)

• Опираясь на этот и другие тексты, сформулируйте несколько условий смешения стилей речи.

Напишите собственный текст, используя оправданное смешение стилей (по образцу текста Э. А. Рязанова, Э. В. Брагинского, с. 196).

Напишите эссе на одну из предложенных тем. Проанализируйте темы, укажите, какой стиль уместен для каждого текста.

1) Когда и как нужно начинать самостоятельную жизнь?

2) Близкие отношения родителей с выросшими детьми: за и против.

3) «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» (А. С. Пушкин)

4) Музыка города.

Занятие 47 (Б)

Речевой практикум № 7. Чтение таблиц, графиков, диаграмм

Основные умения:

1) читать график, диаграмму;

2) создавать текст на основе информации, выявленной в графике и диаграмме;

3) «переводить» информацию, представленную в виде графика, диаграммы, в таблицу.

Задание 1. Прочитайте текст ознакомительным чтением. Сформулируйте и запишите его тему.

В настоящее время существует целый ряд классификаций функциональных стилей текстов на русском языке. В данной работе исследована зависимость между стилем текста (разговорный стиль, стиль художественной литературы, стиль публицистический и научно-деловой стиль) и длиной используемых в этих стилях слов. Корпус разговорной речи составили записи («логи») программ общения через Интернет, ICQ и IRC, накопленные в течение 1995 — 1999 годов. Корпус художественной литературы составили тексты русских классиков с web-сайтов Института русского языка, современных авторов из библиотеки Максима Мошкова, а также тексты авторов, публикующихся в Интернете, взятые из электронных журналов. Общее число авторов превышает 50. Корпус публицистики составили статьи из «Коммерсанта», «Сегодня», с сайтов ИТАР-ТАСС, «Русского журнала», Polit.ru, «Интеллектуального капитала». Общее число статей составляет 3 тысячи. Научно-деловой корпус составлен из статей, опубликованных на сайте РФФИ, в журнале «Химия растительного сырья», в журнале «Военный парад», а также из отчётов Центробанка.

• Запишите, к каким выводам, наблюдениям вы пришли по результатам чтения текста.

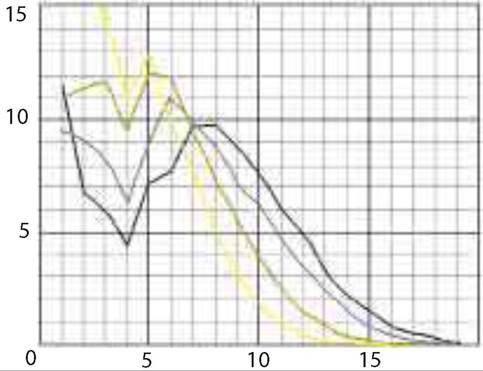

Задание 2. Познакомьтесь с графиком распределения длин слов в четырёх функциональных стилях текста.

Распределение длин слов, характеризующих различные функциональные стили:

На графике показано распределение длин слов в четырёх разных стилях, справа налево. По горизонтальной оси отложена длина слов в буквах, а по вертикальной — доля текста, которую составляют все слова с такой длиной (в процентах).

1. Научные и деловые статьи (...).

2. Публицистические газетные статьи (...).

3. Повествовательная художественная проза (...).

4. Разговорная речь (...).

Прочитайте график. Сделайте вывод, для какого стиля, судя по материалам этого исследования, характерна максимальная длина слов, а для какого — минимальная.

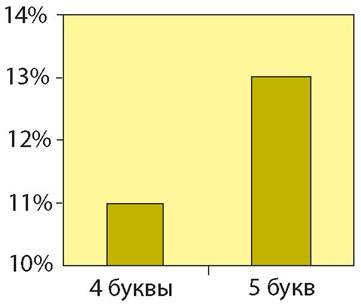

Задание 3. Сопоставьте график с диаграммой. Можно ли признать правильным утверждение, что в разговорной речи количество слов из 5 букв резко возрастает по сравнению с количеством слов из 4 букв?

Задание 4. На основе графика и диаграммы составьте таблицу на тему «Распределение длин слов, характеризующих различные функциональные стили».

Задание 5. Известно, что впервые спектры длин слов использовались американским физиком Томасом Менденхоллом, который пытался проверить гипотезу о том, что подлинным автором сочинений Шекспира был Френсис Бэкон. Дальнейшие исследования показали, что спектры длин слов нечувствительны к особенностям индивидуального стиля автора. Запишите, в чём вы видите смысл подобных исследований.

Занятие 48 (У)

Тема: разговорная речь

Основные понятия: разговорная речь.

Работа по пунктуации: знаки препинания при диалоге.

![]()

1. Прокомментируйте следующее высказывание.

Как это ни парадоксально, я думаю, что лингвисты долгое время изучали человека молчащего.

(Н. И. Жинкин)

2. Проанализируйте диалог, типичный для московского метро. Сопоставьте этот диалог с его «переводом» на «нормированный» язык.

1) — «Арбат» / мне как лучше (проехать на метро)?

— «Арбат» — это же «Библиотека», «Боровицкая», «Александровский сад» / это же всё равно / Вот «Боровицкая» тебе удобней.

2) — Как мне лучше проехать на метро до станции «Арбатская»?

— Станция «Арбатская» соединена переходами со станциями «Библиотека имени В. И. Ленина», «Боровицкая», «Александровский сад», и поэтому можно ехать до любой из этих станций. Тебе удобней всего доехать до «Боровицкой».

• Какие несоответствия известным вам нормам литературного языка можно найти в первом тексте?

3. Сформулируйте главную мысль текста. К какому выводу вы пришли после знакомства с текстом?

Не раз в печати появлялись жалобы, что лексикографы «обижают» слова: ставят около них пометы разговорное, просторечное и т. д. Несправедливы эти жалобы. Такие пометы не дискриминируют слова. Посмотрим в словаре, у каких слов стоит помета разговорное: ворочать (делами), ворчун, восвояси, вперебой, впихнуть, впросонках, впрямь, впустую, временами (иногда), всласть, всплакнуть, вспомянуть, встряска, всухомятку, выволочка, газировка, гибель (много), глазастый, глядь, гм, гнильца, говорун, голубчик, гора (много), грохнуться, грошовый, грузнеть, ни гу-гу, гуртом, давай (он давай кричать), давненько. Прекрасные слова. Помета разг. их не порочит. Помета предупреждает: лицо, с которым вы в строго официальных отношениях, не называйте голубчиком, не предлагайте ему куда-нибудь его впихнуть, не сообщайте ему, что он долговязый и временами ворчун... В официальных бумагах не употребляйте слова глядь, всласть, восвояси, грошовый... Ведь разумные советы?

(М. В. Панов)

4. Прочитайте отрывок из рассказа В. М. Шукшина «Чудик». Прокомментируйте правку текста, проведённую телеграфисткой. Объясните роль элементов разговорной речи в художественном произведении.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлился. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверное, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

«Приземлились. Всё в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: «Долетели. Василий».

![]()

5. Перечитайте материалы занятия 37 — 38 (задание 2) и расскажите об отличительных особенностях разговорного стиля речи. • Прочитайте ознакомительным чтением. Выделите основные смысловые единицы текста.

В 60-е годы XX столетия появилась возможность с помощью магнитофонов фиксировать разговорную речь, и эта речь в полном объёме попала в поле зрения языковедов. Выяснилось, что для лингвистического осмысления разговорной речи существующие признанные нормы не вполне пригодны. Так что же такое разговорная речь?

Разговорная речь обслуживает сферу повседневно-бытового частного, неофициального общения.

Цель её — общение, обмен мыслями, впечатлениями. Наиболее ярко особенности разговорной речи проявляются в устной форме речи, причём обычно диалогической. В письменной форме разговорная речь используется в области неофициальной переписки (частные письма, записки, SMS-сообщения) и в дневниках.

Важнейшим признаком разговорной речи является спонтанность, неподготовленность. Если при создании даже самых простых письменных текстов каждое высказывание обдумывается, многие тексты пишутся сначала вчерне, то спонтанный текст не требует подобного рода операций. Когда носителям языка предъявляются их же разговорные высказывания типа «Дом моды, как проехать? (нормированный вариант: Как проехать к Дому моды?), то часто их оценки собственных высказываний бывают негативными: «Это ошибка», «Так не говорят», хотя для разговорных диалогов подобное высказывание довольно обычно.

Второй отличительный признак разговорной речи состоит в том, что разговорное общение возможно только при неофициальных отношениях между говорящими. Так, если вы долго говорите по телефону и не получаете с другого конца каких-то подтверждений, что вас слушают — хотя бы в форме «Угу», то вы начинаете беспокоиться, а слушают ли вас вообще, прерывая себя репликами: «Ты меня слышишь?», «Алло» и подобными. Разговорная речь может реализоваться только при непосредственном участии говорящих. Это очевидно как при диалогическом общении, так и при общении, когда говорит в основном один из собеседников, при этом реальное звучание устных высказываний трудно передать на письме. Кроме того, в этом случае очевидна тесная связь с ситуацией, велика роль мимики и жестов.

Разговорная речь характеризуется широким использованием обиходно-бытовой и эмоционально-экспрессивной лексики и фразеологии, частиц, междометий, вводных слов, неполных предложений различного типа, слов-предложений, обращений, повторов слов, присоединительных конструкций и т. д.

• Подумайте, может ли и должна ли разговорная речь соответствовать существующим литературным нормам.

![]()

6. Прочитайте изучающим чтением отрывок из книги о двух сыщиках, расследующих кражу, - Баге и Богдане. Обратите внимание на отличительные особенности речи каждого из них.

Идею надо было написать максимально доходчиво. Потому что ничем, кроме правильно подобранных слов, убедить собеседника в её справедливости было невозможно. Бог весть как там с идеей Бага, но свою идею Богдан и впрямь считал гениальной. У неё был единственный недостаток — её ничем нельзя было подтвердить. Поэтому Богдан писал долго и старательно, вдумчиво взвешивая не то что каждое слово — каждую запятую. Может быть, со времён первого в жизни государственного экзамена он так не мучился над текстом.

Впрочем, не меньше страданий терпел сейчас и его напарник. От усердия он даже кончик языка прикусил.

Через пять минут Богдан прочитал: «Этот благоухающий хмырь Ландсбергис ляпнул про то, что у всех свои способы пополнять финансы, будто знал, что Бибигуль получила перевод, и проговорился. То ли по злобе, то ли от зависти. То ли нарочно, то ли непроизвольно. Если человек не следил специально за другим человеком, откуда он мог это знать? А к тому же он покинул территорию ризницы в ноль пятьдесят три, то есть мог отключить сигнализацию».

А Баг прочёл: «Во-первых, Берзин Ландсбергис в течение почти половины временного интервала между уходом Хаимской из хранилища в канцелярию и началом взлома находился на территории ризницы, а значит, вполне может быть тем человеком, который отключил сигнализацию. Во-вторых, то, что он абсолютно достоверно прошёл через охранный пост и зарегистрировал уход до начала ограбления, обеспечило бы ему абсолютно надёжное алиби на случай, если бы мы приняли версию грабежа со взломом. В-третьих, — но это, по-моему, самое подозрительное — он, даже если бы не был замешан в преступлении и искренне подозревал Бибигуль Хаимскую, поступил вопиюще аморально, не сказав нам о своих подозрениях открыто и честно, в присутствии подозреваемой, а попытавшись мерзкими намёками набросить на неё тень. Более всего это похоже на сознательное стремление навести нас на ложный след».

(Хольм Ван Зайчик «Дело жадного варвара»)

• Расскажите о каждом из героев на основе анализа их разговорной речи. Попробуйте передать в своём рассказе особенности речи героя, его манеру выражать свои мысли. Как вы думаете, почему герои предпочли устному общению письменное?

• ПТ Придумайте и запишите диалог, который могли бы вести Баг и Богдан в случае устного обсуждения версии преступления. Особое внимание уделите глаголам говорения.

• ПТ Запишите под диктовку размышление Богдана, объясните постановку всех знаков препинания. Справедливо ли утверждение автора о том, что Богдан вдумчиво взвешивал каждую запятую?

![]()

7. Подготовьте характеристику разговорной речи. Оформите свои наблюдения в виде схемы или таблицы.

![]()

8. Проведите исследование 3 — 5 образцов разговорной речи. Выявите определённые закономерности, характерные для неё. При исследовании используйте план наблюдений.

1. Фонетика. Особенности произнесения гласных звуков и групп согласных.

2. Морфология. Части речи, редко употребляющиеся в разговорной речи. Звательные формы обращений (собственных имён существительных). Конструкции с двойными глаголами. Употребление именительного падежа существительного на месте косвенных падежей. Роль инфинитива в разговорной речи.

3. Синтаксис. Неполные предложения. Особый разговорный «порядок» слов, повторы слов в предложении.

4. Лексика. Особые способы называния (пропуск определяемого слова, метонимия и др.)

9. Напишите эссе на одну из предложенных тем.

1) Почему я веду (не веду) здоровый образ жизни?

2) Занятия спортом: грань между пользой и вредом.

3) Что такое активный образ жизни?

Занятие 49 (У)

Тема: стиль художественной литературы

Основные понятия: язык художественной литературы, литературный язык, стиль художественной литературы.

Работа по пунктуации: постановка тире в простом предложении.

![]()

1. Прочитайте. Какие проблемы затрагивает автор? Сформулируйте его научную позицию.

Литературный язык — это, разумеется, далеко не одно и то же, что язык художественной литературы. В основе языка художественной литературы лежит литературный язык. И более того, литературный язык как бы вырастает из языка художественной литературы. И всё же язык художественной литературы — это особое явление. Его главная отличительная черта состоит в том, что он несёт в себе большую эстетическую нагрузку. Для достижения эстетических целей в язык художественной литературы могут привлекаться диалекты и другие нелитературные элементы.

(С. И. Виноградов)

• Найдите ответ на вопрос о роли элементов разговорного стиля в художественном произведении (задание 4 занятия 48).

![]()

2. Подумайте и объясните, почему в лингвистике принято употреблять понятие стиль художественной литературы, а не художественный стиль. В каких случаях уместно говорить о художественном стиле?

Основная цель художественного произведения — отобразить мир по законам красоты, удовлетворить эстетические потребности и автора, и читателя, воздействовать на читателя с помощью художественных образов.

Стиль художественной литературы отличается от других функциональных стилей тем, что в нём используются языковые средства всех других стилей, однако эти средства выступают здесь в эстетической функции.

В художественной речи могут использоваться не только литературные, но и внелитературные средства языка — просторечные, жаргонные, диалектные и т. д., которые также подчиняются эстетическим целям. Вся организация языковых средств в художественной литературе подчинена не просто передаче содержания, а передаче художественными средствами.

В целом стиль художественной литературы характеризуется образностью, выразительностью, эмоциональностью, авторской индивидуальностью, специфичностью использования всех языковых средств.

Особое положение стиля художественной литературы в системе функциональных разновидностей языка состоит ещё в том, что он оказывает огромное влияние на литературный язык в целом. Именно писатели формируют в своих произведениях нормы литературного языка. По предложению А. И. Солженицына создан «Русский словарь языкового расширения», в который вошли «накопленные, а потом утерянные богатства». В словаре приводятся такие, например, слова: авосничать — пускаться на авось, беззаботно; бадьистое ведро — просторное, большое; бадяжничать — шутить, дурачиться; убарахтался — умаялся; бедить — причинять беду; безвидный — неказистый, невзрачный; беспорье — безвременье, худая пора и т. п. Какова будет судьба этих и других слов в литературном языке — неизвестно, но сам факт создания такого словаря заслуживает внимания.

• Расскажите об известных вам языковых средствах, используемых в художественной литературе. Подберите примеры их использования.

• Вспомните слова, придуманные писателями XIX — XX веков. Какие из них вошли в литературный язык?

• ПТ Проанализируйте и систематизируйте все простые предложения из заданий 1 — 2, в которых поставлено тире. Выпишите по одному примеру на каждый случай постановки тире.

![]()

3. Прочитайте. • Подумайте, элементы каких функциональных стилей присутствуют в тексте. Объясните их роль в данном художественном произведении.

Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце раз в год рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл ещё, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств.

(А. П. Чехов «Письмо к учёному соседу»)

• Проведите исследование текста. Попробуйте отредактировать его как текст разговорного (научного) стиля. К каким выводам вы пришли?

4. Проанализируйте и назовите языковые средства, использованные автором в тексте для создания художественного образа.

Холод

Холод, тело тайно сковывающий,

Холод, душу очаровывающий...

От луны лучи протягиваются,

К сердцу иглами притрагиваются.

В этом блеске — всё осилившая власть,

Умирает обескрылевшая страсть.

Всё во мне — лишь смерть и тишина,

Целый мир — лишь твердь и в ней луна.

Гаснут в сердце невзлелеянные сны,

Гибнут цветики осмеянной весны.

Снег сетями расстилающимися

Вьёт над днями забывающимися,

Над последними привязанностями,

Над святыми недосказанностями!

(В. Я. Брюсов)

• ПТ Объясните смысл названия стихотворения, используя конструкцию простого предложения с тире между подлежащим и сказуемым.

• Запишите стихотворение по памяти с опорой на ключевые слова или под диктовку. Графически объясните постановку тире.

![]()

5. Назовите общие для разговорной речи и стиля художественной литературы особенности. Подумайте, почему научный стиль и стиль художественной литературы иногда называют стилями-антиподами.

![]()

Задания по выбору

6. Из любого произведения К. Г. Паустовского выберите и запишите пейзажную зарисовку, оставляя на месте определений-эпитетов пропуски. Попробуйте восстановить их по памяти. Сделайте вывод о роли «красочных» слов в прозе Паустовского.

7. Подготовьте сообщение об особенностях художественного стиля выбранного вами писателя или напишите о нём в жанре эссе.

8. Составьте обобщающую таблицу «Изобразительно-выразительные средства языка», включите в неё примеры из художественных произведений одного автора.

Занятие 50 (У)

Тема: официально-деловой стиль

Основные понятия: официально-деловой стиль, деловая бумага.

Работа по пунктуации: особенности пунктуационного оформления деловых бумаг.

![]()

1. В рассказе А. П. Чехова «Восклицательный знак» чиновник, перебирая в памяти знаки препинания, которые он использовал в течение 40 лет службы в проходивших через его руки бумагах, не мог припомнить, в каком же случае следует ставить в них восклицательный знак.

• Как вы думаете, возможна ли ситуация, допускающая постановку восклицательного знака в официально-деловых бумагах? Какого знака препинания официально-деловой стиль действительно не терпит?

![]()

2. Прочитайте ознакомительным чтением. Сформулируйте вопросы, на которые можно найти ответы в данном тексте.

Официально-деловой стиль — функциональный стиль, который обслуживает сферу административно-правовых отношений.

Основная задача текста официально-делового стиля — констатация чего-либо, утверждение, предписание, извещение и т. п.

Официально-деловой стиль имеет общую стилевую окраску долженствования, поэтому он характеризуется точностью изложения, не допускающей возможности иных толкований; стереотипностью, стандартизованностью изложения (отсюда — система бланков для различных документов); детальностью, ясностью, логичностью изложения; отсутствием эмоциональности.

Поскольку в сфере деловой речи мы имеем дело с документом, то сам этот факт обусловливает письменный характер реализации языковых средств официально-делового стиля. Предельная информативная предназначенность делового текста находит своё отражение в стремлении пишущего к максимально строгому и сдержанному характеру изложения, а значит, к использованию стилистически нейтральных и (или) книжных элементов. Это, в свою очередь, исключает возможность употребления в текстах деловой речи экспрессивно и эмоционально окрашенных языковых средств (например, разговорно-просторечной лексики или междометий), образных средств или слов, употребляемых в переносном смысле, — всё это противоречило бы требованию точности деловой речи.

Кроме того, официально-деловой стиль предполагает однозначность, характерную для деловой речи. Это требование предопределяет использование в деловой речи терминов или специальных средств языка, так называемых канцелярских штампов и клише, отглагольных существительных. По той же причине в деловых текстах желательно избегать личных и указательных местоимений.

Требованием логичности и аргументированности изложения в области синтаксиса деловой речи объясняется обилие сложных конструкций: сложноподчинённых предложений с союзами, передающими логические отношения (придаточные причины, следствия, условия), всякого рода уточнений в тексте (причастные и деепричастные обороты, вставные конструкции), сложных союзов (типа вследствие того что) и предлогов (типа на предмет чего).

Перечисленные отличительные языковые черты официально-делового стиля (стилистические, лексические, морфологические, синтаксические) проявляются во всех жанрах,свойственных этому стилю, — законах, указах, приказах, постановлениях, распоряжениях, договорах, отчётах, протоколах, заявлениях, доверенностях, инструкциях, справках и других деловых бумагах.

• Составьте общую характеристику текста официально-делового стиля.

• Назовите, с какими жанрами, свойственными данному стилю, вам приходилось сталкиваться. Сформулируйте, какие затруднения у вас возникали.

![]()

3. Прочитайте. Назовите жанр деловой бумаги, над созданием которой трудился Обломов. Найдите ответ на вопрос, поставленный в задании 1.

Илья Ильич сел к столу и быстро вывел: «Милостивый государь!..»

— Какие скверные чернила! — сказал Обломов. — В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай своё дело как следует!

Он подумал немного и начал писать.

«Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретённой, вследствие долгого пребывания в сем доме, привычке. Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира...» Обломов остановился и прочитал написанное.

— Нескладно, — сказал он, — тут два раза сряду что, а там два раза который.

Он пошептал и переставил слова: вышло, что который относится к этажу — опять неловко. Кое-как переправил и начал думать, как бы избежать два раза что.

Он то зачеркнет, то опять поставит слово. Раза три переставлял что, но выходило или бессмыслица, или соседство с другим что.

— И не отвяжешься от этого другого-то что! — сказал он с нетерпением. — Э! да чёрт с ним совсем, с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков! Я отвык деловые письма писать. А вот уж третий час в исходе.

— Захар, на вот тебе.

Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол.

(И. А. Гончаров «Обломов»)

• Составьте и запишите деловое письмо хозяину квартиры от имени Обломова.

4. Познакомьтесь с рекомендациями по использованию телефона в современной жизни. Подумайте, к какому стилю можно отнести текст самих рекомендаций.

В зависимости от целевой установки звонящего можно выделить следующие типы телефонного разговора (ТР):

1. Наведение справок.

2. Заказы.

3. Вызовы кого-либо; договор о встрече.

4. Передача информации с целью сообщить, пригласить, попросить и пр.).

5. Поздравления.

6. Поддержание контактов (звонки этикетного характера).

В зависимости от отношений абонентов и ситуации общения различают телефонные разговоры:

1. Официальные (деловые) телефонные разговоры — между незнакомыми и малознакомыми людьми.

2. Неофициальные (частные) телефонные разговоры:

а) нейтральные ТР — между знакомыми, но равными по положению и возрасту;

б) дружеские ТР — между близкими людьми.

Смысловые части телефонного разговора.

I. Установление контакта с абонентом, создание благоприятной атмосферы для беседы (доброжелательная тональность).

II. Начало разговора:

— приветствие;

— представление (это особенно важно, если вы звоните первый раз);

— просьба пригласить к телефону кого-либо (если нужно), вопрос о том, возможен ли разговор: Извините (извини) за неожиданный (поздний, ранний, несвоевременный) звонок... Извините (извини), я вас (тебя) не отвлекаю?.. Вы (ты) можете (можешь) уделить мне некоторое время?.. Вы (ты) свободны(а) сейчас?;

— вопрос о жизни, делах, здоровье (этот вопрос в зависимости от ситуации общения предшествует началу разговора, также он может быть и целью неофициальной беседы);

— сообщение о цели разговора.

III. Развитие темы телефонного разговора.

IV. Конец разговора:

— заключительные фразы, обобщающие тему разговора;

— этикетные фразы, сопровождающие конец телефонной беседы;

— прощание.

Правила ведения телефонного разговора.

1. Позвонив, не кладите трубку слишком скоро: возможно, что абонент не успеет подойти к телефону.

2. Если разговор прервался, перезвонить должен тот, кто был инициатором телефонного разговора.

3. Не говорите слишком громко или слишком тихо.

4. Говорите по существу и кратко.

5. Если вы ошиблись, нельзя спрашивать: «Куда я попал?», «Какой это номер?», «Это кто говорит?» — нужно переспросить: «Это такой-то номер?».

6. Если вам ошибочно позвонили, вежливо ответьте: «Вы ошиблись номером», «Вас неправильно соединили» и т. п. Нельзя говорить: «Набирайте номер правильно!», «Здесь таких нет» или спрашивать: «А кто вам нужен?».

7. Если вас просят (в неофициальном телефонном разговоре) пригласить кого-либо к телефону, не следует расспрашивать: «А кто спрашивает?», «А кто звонит?». В этом случае нужно предложить свою помощь: «Могу ли я что-то передать?», «Что передать тому-то?» и т. п.

8. Всегда вежливо завершайте общение по телефону.

• Сделайте вывод, в каких случаях мы можем столкнуться с текстами официально-делового стиля в устной речи.

• Запишите отличительные особенности делового разговора по телефону. Оформите текст в виде рекомендаций (памятки).

![]()

5. Подумайте, что объединяет и что различает такие стили, как научный и официально-деловой. Используйте материалы научной статьи, предложенной в задании 2.

![]()

6. Герою гоголевской «Шинели», Акакию Акакиевичу Башмачкину, поручили однажды из одного документа сделать другой. «Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье».

О какой переделке документа идёт речь и как при этом меняется его жанр? • Попробуйте превратить жалобу в служебную записку.

7. Жизненная задача.

Ситуация. Приём на работу.

Роль. Соискатель.

Описание ситуации. Вы устраиваетесь на престижную работу, знаете о высокой конкуренции и не очень уверены в своих силах.

Результат. Составленное вами убедительное резюме, благодаря которому руководство фирмы предпочтёт вас.

Приложение. Образцы резюме и других деловых бумаг вы легко найдёте в Интернете. Рекомендуем вам после окончания работы познакомиться с резюме друг друга и выбрать наиболее убедительные.

Занятие 51 (У)

Тема: научный стиль

Основные понятия: термин, терминология, научный стиль.

Работа по пунктуации: постановка тире и двоеточия в простом предложении.

![]()

1. Прочитайте, сформулируйте выводы.

В современном мире в результате роста научно-технических знаний свыше 90% новых слов, появляющихся в языках, составляют специальные слова. Потребность в терминах гораздо выше, чем в общеупотребительных словах. Рост числа терминов некоторых наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и в некоторых науках число терминов превышает число неспециальных слов. Бурное образование новых дисциплин (в среднем каждые 25 лет число их удваивается) влечёт за собой их потребность в собственной терминологии, что приводит к стихийному возникновению терминологий.

• Запишите названия 2 — 3 наук и соответствующие им специальные слова (термины).

2. Прочитайте ознакомительным чтением. • Озаглавьте текст. • Расскажите об истории возникновения научного стиля.

В первой трети XVIII века, когда научные знания в России начинают приобретать чётко очерченные контуры и все необходимые атрибуты профессиональных знаний, в русском языке выделяется особая разновидность общелитературного национального языка — язык научного общения.

Формирование языка научного общения совпало с процессом формирования национального русского языка, что в полной мере отразило их взаимосвязь и взаимообусловленность.

Однако научное общение — лишь одна из сфер профессионального общения, его вершина — не исчерпывает всех областей трудовой деятельности на разных уровнях и направлениях. Вероятно, под влиянием этого обстоятельства в англоязычной, германоязычной и славяноязычной лингвистике почти одновременно возникает необходимость обращения к языку профессиональной сферы общения как к феномену. Такой интерес исследователей разных специальностей к функциональным разновидностям современного литературного языка возникает как реакция на практические потребности профессиональной коммуникации, когда остро встаёт проблема гармонизации межязыковых средств, когда появляется необходимость в стандартизации определённых пластов лексики (дабы они были одинаково понятны специалистам, говорящим на разных языках, в процессе профессионального общения).

Возникающее при этом совмещение понятий «специальный язык» и «терминология» в чём-то весьма обоснованно, так как именно термины являются носителями специальной информации.

Термин — это слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. Термин входит в общую лексическую систему языка лишь через посредство конкретной терминологической системы (терминологии). К специфическим особенностям термина относятся: 1) системность; 2) наличие дефиниции; 3) тенденция к однозначности в пределах своего терминологического поля; 4) стилистическая нейтральность; 5) отсутствие экспрессии. Все эти свойства термин реализует только внутри терминологического поля, за пределами которого теряются его дефинитивные и системные характеристики.

(С. И. Виноградов)

• К какой специальной области знаний вы отнесёте данный текст? Найдите в тексте термины, объясните их значение. При необходимости обратитесь к словарю.

• ПТ Выпишите из текста простые предложения с тире и двоеточием, графически объясните постановку знаков препинания. Прокомментируйте роль выписанных предложений в тексте вообще и в абзацах в частности.

![]()

3. Прочитайте просмотровым чтением, назовите субъект текста. • Прочитайте ознакомительным чтением, составьте сложный план текста.

Научный стиль — один из функциональных стилей общелитературного языка, обслуживающий сферу науки и производства. Специфические особенности этого стиля обусловлены предназначенностью научных текстов для передачи объективной информации о природе, человеке и обществе.

Тексты научного стиля функционируют в пределах специальной сферы (наука, техника, производство, управление, сельское хозяйство, транспорт, связь, медицина, дипломатия и др.). Специальная тематика, специальные цели побуждают специалистов переходить на профессиональный язык, который в меньшей степени связан с национальной принадлежностью его носителей и не должен зависеть от общественно-экономической формации, идеологии и мировоззрения.

Существенна и ещё одна характеристика научного стиля: язык науки по сути своей представляет проявление групповой речевой деятельности, в отличие от художественной речи, которую можно охарактеризовать как проявление индивидуального речевого акта.

Набор средств выражения в сфере специальной лексики столь разнообразен, что не может быть представлен исключительно лингвистическими единицами. Однако основу его составляют вербальные средства (слова, словосочетания, фразеологические единицы), хотя для этого стиля характерно также активное использование невербальных средств (цифровых, буквенных, графических).

Основной формой мышления в науке является понятие, поэтому научному стилю речи свойственна подчёркнутая отвлечённость и обобщённость, которая выражается в текстах употреблением слов абстрактной семантики и слов среднего рода с отвлечённым значением. Задачи общения в сфере науки, её предмет, содержание речи требуют передачи общих понятий, к тому же понятий научных. Этому служат абстрактная лексика, специальная лексика и терминология. Терминология, являясь одной из главных составляющих научной речи, воплощает такое качество научного стиля, как точность. Важнейшие признаки научного стиля — точность, ясность, логичность, строгая аргументированность, однозначность выражения мысли — служат главной задаче этого стиля — передаче объективной информации о предмете исследования. В научной речи широко используются слова, отражающие соотношение между частями высказывания, служащие для создания стройного, логичного текста: часто употребляются наречия в связующей функции; преобладают глаголы в самой обобщённой форме (настоящего постоянного или настоящего вневременного). Для глаголов и личных местоимений характерно использование форм 3-го лица, что помогает подчеркнуть отвлечённость и обобщённость стиля. В синтаксисе можно отметить приоритет сложных предложений над простыми, использование распространённых предложений, широкое употребление причастных и деепричастных оборотов, страдательных конструкций.

В научном стиле, как и в каждом функциональном стиле, существуют свои определённые правила текстовой композиции. Текст воспринимается в основном от частного к общему, а создаётся от общего к частному. Структура текста научного стиля обычно многомерная и многоуровневая, разнообразная по конструкции и сложности (для примера достаточно сравнить структуру статьи и тезисов).

• Докажите, что прочитанный вами текст можно отнести к научному стилю речи.

• Сопоставьте данный текст с текстом учебно-научной статьи занятия 49, определите, на какие вопросы отвечает каждая статья. Сформулируйте вопрос (вопросы), на который(ые) вам предстоит найти ответ самостоятельно.

• Объясните, в какой форме речи чаще реализуется научный стиль. Опишите ситуацию, в которой уместно обращение к устной форме научной речи.

• «Переведите» информацию, содержащуюся в схеме, в текст. Запишите текст, докажите, что его можно отнести к научному стилю.

4. ПТ Во 2, 4 и 5-м абзацах найдите простые предложения с круглыми скобками. Запишите эти предложения, используя вариативную постановку знаков препинания (например, двоеточие). Постарайтесь использовать разные конструкции (например, вставляя после обобщающих слов и словосочетаний слова а именно, то есть, как то и др.). • Выпишите из текста простые предложения с тире. Во всех записанных предложениях подчеркните грамматическую основу.

![]()

5. Самостоятельно начните текст. • Прочитайте, перечислите (запишите) отличительные особенности тезисов. Сделайте вывод о том, что позволяет отнести тезисы к научному стилю речи.

Тезис ...

Тезисы имеют строго нормативную содержательно-композиционную структуру. В ней выделяются: 1) преамбула; 2) основное тезисное положение; 3) заключительный тезис. Чёткое логическое деление тезисного содержания подчёркивается рубрикацией.

К тезисным произведениям предъявляются требования стилистической чистоты и однородности речевой манеры. В тезисах абсолютно недопустимы эмоционально-экспрессивные определения (эпитеты), метафоры, инверсии и другие иностилевые включения. Тезисы носят характер утверждающего суждения или умозаключения, а не характер конкретно-фактологической констатации, поэтому при их составлении требуется особенно внимательно следить за соблюдением определённой речевой формы.

• Проверьте себя. Можно ли при создании тезисов использовать назывные предложения? Неполные предложения?

6. Составьте и запишите тезисы учебно-научной статьи (см. задание 3).

![]()

7. Найдите в тексте фактическую ошибку. Отредактируйте текст.

Научный стиль характеризуется ясностью, точностью, логичностью, неэмоциональностью изложения; широким использованием терминологии и абстрактной лексики; преимущественным употреблением слов в их прямых значениях; тенденцией к сложным синтаксическим построениям, использованием вводных конструкций, указывающих логические отношения между частями текста и т. д.

Характерной чертой научного стиля является большое количество слов и выражений, содержащих оценку достоверности сообщения: «как мне кажется», «по моему мнению», «можно считать доказанным, что...», «представляется неправдоподобным» и т. д. В связи с этим в научном стиле принято использовать местоимение первого лица единственного числа «я».

![]()

Задания по выбору

8. Просмотрите отрывок из книги В. В. Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX веков», сформулируйте его тему и проблематику.

• Прочитайте. Соотнесите поднятые в тексте проблемы с нашим временем. Приведите необходимые примеры.

§ 6. Мода на иностранные слова

Западнические тенденции Петровской эпохи выражаются не только в заимствовании множества слов для обозначения новых предметов, процессов, понятий в сфере государственной жизни, быта и техники, но и сказываются в разрушении внешних форм церковно-книжного и общественно-бытового языка такими варваризмами, в которых не было прямой нужды. Западноевропейские слова привлекали как мода. На них лежал особый стилистический отпечаток новшества. Они были средством отрыва от старых традиций церковнославянского языка и старозаветного бытового просторечия. Сама необычность фонетических особенностей в заимствованных словах как бы намекала на возможность и необходимость новой структуры литературного языка, соответствующей облику реформирующегося государства. Мода на иностранные слова в бытовом и официальном языке Петровской эпохи, распространившаяся среди высшего общества, характеризуется комическим рассказом Татищева о генерал-майоре Луке Чирикове, который «человек был умный, но страстью люборечия побеждён, и хотя он никакого языка чужестранного совершенно не знал, да многие иноязычные слова часто же не кстати и не в той силе, в которой они точно употребляются, клал». Приказом он предписал собраться фуражирам, «над оными быть подполковнику и двум майорам по очереди. По собрании всех перво марширует подполковник с бедекен, за ним фуражиры, а марш заключают драгуны». Собравшиеся не догадались, что под «бедекен (то есть bedecken) не прозвище подполковника, но прикрытие разумеется», и ожидали подполковника Сбедекена. Лишь через сутки выяснилось недоразумение!

Известно также, что некоторые из европеизировавшихся дворян того времени почти теряли способность правильного, нормального употребления русского языка, вырабатывая какой-то смешанный жаргон. Таков, например, язык князя Б. И. Куракина, автора «Гистории о царе Петре Алексеевиче»: «В то время названной Франц Яковлевич Лефорт пришёл в крайнюю милость и конфиденцию интриг амурных. Помянутый Лефорт был человек забавной и роскошной или, назвать, дебошан французской. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы».

Пётр I, осуждая злоупотребления иностранными словами, был принуждён написать одному из своих послов (Рудаковскому) приказ: «В реляциях твоих употребляешь ты зело много польские и другие иностранные слова, и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов».

Но вместе с тем употребление иностранных слов являлось внешним симптомом нового, «европейского» стиля речи. Бросается в глаза своеобразная особенность делового, публицистического языка Петровской эпохи, приём дублирования слов: рядом с иностранным словом стоит его старорусский синоним или новое лексическое определение, замкнутое в скобки, а иногда просто присоединение посредством пояснительного союза или (даже союза и). Просветительное значение этого приёма выступает на фоне общей правительственной тенденции к вовлечению широких масс общества в новую политическую систему. Характерно заявление Татищева о том, что законы должны быть писаны «так вразумительно, как воля законодавца есть, и для того никакое иноязычное слово ниже риторическое сложение в законах употребляться не может».

• Напишите статью в научном стиле речи по одной из проблем, затронутых учёным.

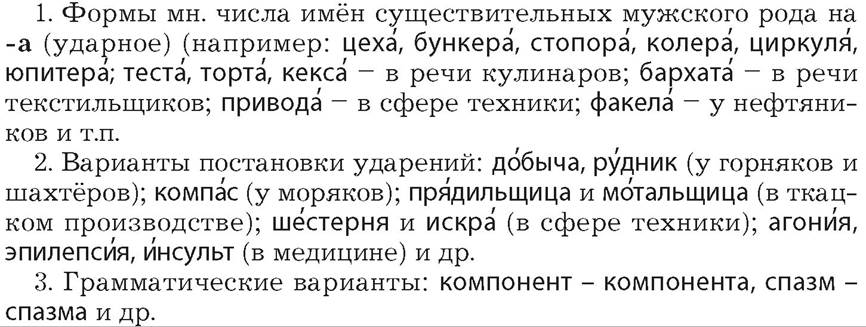

9. Известно, что вариантные формы выражения понятий расходятся по разным сферам употребления - общелитературной и профессиональной. Проведите наблюдение над особенностями профессионального языка (медиков, бухгалтеров и пр.). Запишите обобщённую характеристику какого-либо профессионального языка. В качестве опоры для наблюдений используйте следующую последовательность.

• Как вы думаете, можно ли считать эти варианты допустимыми в пределах нормы или они являются ошибочными и на это необходимо обратить внимание специалистов? Можно ли отнести перечисленные варианты к устной разновидности профессионального варианта нормы? Ответ аргументируйте.

Занятие 52 (У)

Тема: публицистический стиль

Основные понятия: публицистический стиль речи.

Работа по пунктуации: выделение на письме обращений.

![]()

1. Прочитайте высказывание лингвиста Д. М. Пешковского. Объясните роль первых предложений в каждом из абзацев.

Говорить литературно, то есть в полном согласии с законами письменной речи, и в то же время с учётом особенностей устной речи и отличия психики слушателей от психики читателей, не менее трудно, чем говорить просто правильно. Это особый вид собственно литературной речи. Это вид, который я бы назвал подделкой письменной речи под устную. Такая подделка действительно необходима в той или иной степени во всех публичных выступлениях, но она ничего общего не имеет с тем случаем, когда оратор не умеет справиться со стихией устной речи или не умеет ориентироваться в должной мере на письменную.

Книжность и разговорность — вот те опасности, которые постоянно подстерегают оратора. Сильная книжность сушит речь. Разговорность может опустить её до бытового уровня. И оратор должен постоянно балансировать, выбирая оптимальный стиль речи. Кстати, установлено, что при восприятии письменной речи человек воспроизводит потом лишь 50% полученного сообщения. При восприятии того же сообщения, построенного по законам устного изложения мысли, воспроизводится уже 90% содержания.

• Сформулируйте и запишите, что такое — «говорить литературно».

• Назовите сложности, с которыми сталкивается оратор во время выступления. • Перечислите ситуации, в которых мы сталкиваемся с текстами публицистического стиля.

2. Прочитайте, назовите проблемы, с которыми не справился выступающий на торжественном митинге «по случаю открытия городского трамвая» главный инженер.

Треухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжёлую работу, обо всём, что сделано и что можно ещё сделать. А сделать можно много: можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледоходом, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни.

Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил:

— Товарищи! Международное положение нашего государства... И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Треухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно, — подумал он, — абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно».

И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера, — восклицал он, — эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин...» Первую часть речи француз произносил в тоне ля, вторую часть — в тоне до и последнюю, патетическую, — в тоне ми. Жесты его были умеренны и красивы.

«А мы только муть разводим, — решил Треухов, — лучше б совсем не говорили».

(И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»)

• Назовите приёмы привлечения внимания слушателей, которые использовал француз.

• ПТ Назовите, как можно больше обращений, с которых можно начать речь на торжественном митинге, в частной дружеской беседе, при встрече с официальными лицами, в телевизионной передаче. Запишите несколько примеров, используя разные конструкции простых предложений.

![]()

3. Вспомните всё, что вам известно о публицистическом стиле речи. Составьте план рассказа о данном стиле речи. • Прочитайте просмотровым чтением. Выделите текстовый субъект, а также новую для вас информацию.

Публицистический стиль — функциональный стиль, обслуживающий сферу общественно-экономических, социально-культурных и других общественных отношений.

Основные функции публицистического стиля — передача информации (сообщение о свежих новостях в кратчайший срок) и убеждение, воздействие (формирование мировоззрения читателя и общественного мнения). Своеобразие информационно-содержательной функции заключается в том, что, во-первых, информация в этой сфере общественных отношений адресуется всем носителям языка; во-вторых, для публицистического стиля важна быстрота передачи информации (публицистика, как правило, посвящена «злобе дня»).

Публицистический стиль используется в разных жанрах (передовая статья, репортаж и др.) периодической печати и в средствах массовой информации, в общественно-политической литературе, агитационно-пропагандистских выступлениях (на митингах и собраниях) и т. д., следовательно, реализуется и в письменной, и в устной форме.

Основной чертой публицистического стиля является сочетание экспрессивности и стандарта, что связано с тем, что в этом стиле информационно-содержательная функция сочетается с функцией убеждения, эмоционального воздействия. В этом стиле используются все языковые средства; для него характерна экономия языковых средств, лаконичность и популярность изложения при информативной насыщенности; широко используются общественно-политическая лексика, стилистически окрашенные средства, метафоры с оценочным значением, разговорные и просторечные фразеологизмы и лексика. Нередко часть лексики актуализируется, приобретает новые смысловые оттенки; используются средства экспрессивного синтаксиса, элементы разговорной речи и т. д.

Кроме того, публицистический стиль характеризуется открытой оценочностью речи, призывным и лозунгово-декларативным характером выражения, простотой и доступностью изложения, рекламностью. Здесь широко используются, помимо нейтральной, высокая, торжественная лексика и фразеология, эмоционально окрашенные слова, риторические вопросы, восклицания, повторы и др.

• Сопоставьте особенности функционирования публицистического и научного стилей. Назовите отличия.

• Расскажите о публицистическом стиле речи. Какой стиль речи вы выбрали для своего высказывания?

![]()

4. Познакомьтесь с отрывками из двух речей о Пушкине, прочитанных в своё время по разным случаям Ф. М. Достоевским и А. А. Блоком. Найдите в них элементы публицистического стиля. • Подумайте, к какому языковому уровню можно отнести эти элементы.

1) «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению тёмной дороги нашей новым направленным светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твёрдых между собой границ.

(Ф. М. Достоевский «Пушкин»)

2) Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни.

Пушкин так легко и весело умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не лёгкая и не весёлая, она трагическая. Пушкин вёл свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер, и, однако, у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине: праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его — внутреннее — культура, — это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога.

Мы знаем Пушкина — человека, Пушкина — друга монархии, Пушкина — друга декабристов. Всё это блекнет перед одним: Пушкин — поэт.

(А. А. Блок «О назначении поэта»)

• Объясните, почему оба автора, готовясь к устному выступлению, сначала написали тексты очерка и статьи. • Запишите под диктовку любой из текстов, графически объясняя постановку знаков препинания.

![]()

5. Подготовьте обобщающие выводы о функциональных стилях речи по материалам занятий 46-52 и предлагаемого ниже текста. Оформите и запишите выводы в виде тезисов.

Л. В. Щерба в статье «Современный русский литературный язык» очень верно и метко писал: «Можно сказать — и многие нелингвисты так и думают, — что все эти разновидности (стили речи. — Авт.) в сущности не нужны и что лучше было бы, если бы всё писалось на некотором общем языке. Особенно склонны люди это думать о канцелярском стиле — термин, который приобрёл даже некоторое неодобрительное значение. Конечно, во всех этих разновидностях существуют бесполезные пережитки вроде, например, архаического оный канцелярского стиля, но в основном каждая разновидность вызывается к жизни функциональной целесообразностью». Здесь всё правильно и глубоко понятно: и то, что неспециалисты готовы свести своеобразие того или иного стиля к какой-нибудь случайной мелочи (канцелярское оный), не видя более существенных и своеобразных различий. Не менее справедлива и другая мысль Л. В. Щербы, согласно которой разнообразные стили постоянно соприкасаются между собой...

...Существование языковых стилей обусловлено самой природой языка и его историей. Язык связан со всеми видами деятельности человека, поэтому нельзя себе представить, чтобы эти виды деятельности не наложили бы своего отпечатка на язык. Многообразие языковых стилей не только не отрицает единства общенародного языка, но было бы невозможно без этого единства. В этом обнаруживается характерная особенность языка: его общенародный характер выявляется в самых разнообразных формах. В этом смысле можно утверждать, что само единство языка как бы предполагает многообразие форм проявления данного единства.

Разумеется, языковые стили — категория историческая. Как мы подчёркивали, в разных языках, в разные исторические эпохи их существования языковые стили могут и дифференцироваться, и соприкасаться между собой по-разному. В эпоху Ломоносова языковые стили были иными, чем сейчас. Различие обнаруживается здесь прежде всего в том, что языковые стили современного русского языка гораздо шире воздействуют друг на друга, чем во времена Ломоносова. И это понятно, если учесть мощное развитие письменности и литературы, всеобщую грамотность народа, огромное обогащение словарного состава языка. Однако более гибкое соотношение между языковыми стилями нашей эпохи по сравнению с системой языковых стилей XVIII в. вовсе не означает, что различия между языковыми стилями сходят на нет. Обогащение словарного состава языка, рост литературы и общей культуры народа не могли не отразиться на характере языковых стилей. Принципы дифференциации языковых стилей стали теперь гораздо более сложными, чем в эпоху Ломоносова.

(Р. А. Будагов «К вопросу о языковых стилях»)

![]()

Задания по выбору

6. Проанализируйте заголовки любой сегодняшней газеты. Найдите отступления от публицистического стиля. Объясните цель заголовков, построенных как ответные реплики разговорной речи на вопрос: «Что случилось?».

7. Прочитайте несколько газетных и журнальных статей и сделайте вывод об особенностях газетного публицистического стиля. Используйте предложенный план наблюдений.

1. Фонетические и графические средства (использование заглавных букв для привлечения внимания — см. занятие 46, задание 1, текст 2), использование иностранной графики, использование латинского S в русском тексте в качестве первой заглавной буквы и др.).

2. Морфологические средства (авторские неологизмы, использование устаревших, просторечных, диалектных слов).

3. Лексические и фразеологические средства (элементы жаргонов и сленгов, цитаты и парафразы, иноязычные вкрапления).

4. Синтаксические и пунктуационные средства.

8. Подготовьте и произнесите «Слово о публицистическом стиле» (при подготовке обратитесь к материалам занятий 42 — 43, 52).

9. Подготовьте анализ речи, которую произнёс перед небольшой группой людей талантливый мошенник Остап Бендер.

— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она всем известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы её протянем. Одни из нас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются тёплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не понял своего нового друга - молодого гвардейца. «Какие дети? — подумал он. — Почему дети?»

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на всё рукой и молча сидел, надувая щёки. Елена Станиславовна пригорюнилась.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, — решил он, — под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почёт! Не вышло — моё дело шестнадцатое. Помогал детям — и дело с концом».

Кислярский был на седьмом небе.

«Золотая голова», — думал он. Ему казалось, что он ещё никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в тот вечер.

— Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.

— Попрошу делать взносы...

(И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»)

План анализа речи:

1) субъект речевого действия (кто говорит);

2) массовый слушатель как объект речевого действия (кто и как слушает, как реагирует на речь, чем можно объяснить подобную реакцию);

3) приёмы воздействия на слушателей;

4) цель речевого воздействия, которая в данном случае определяется личностными качествами оратора;

5) выбор темы и жанра выступления, которым соответствуют приёмы логического и стилистического оформления речи.

10. Жизненная задача.

Ситуация. Конфликт между одноклассниками.

Ваша роль. Активный участник событий.

Описание ситуации. Все ищут выход из сложившегося положения и предлагают свои варианты решения. Вам нужно убедить одноклассников в необходимости принять непопулярное решение, которое в результате поможет выйти из затруднения.

Результат. Убедительная речь в пользу вашей позиции.

Приложение. Вам не просто предстоит найти решение, но и побудить друзей к принятию этого решения, для чего придётся воздействовать на их волю и чувства.

Эффект речи зависит именно от того, как оратор выполняет одну из своих коммуникативных задач — преодолевает дистанцию между собой и слушателями.

Известно, что первым источником контактности речи являются личные местоимения. «Мы» чаще всего характеризуется как «мы совместное» в значении «я» и «вы». Оно и помогает создать и передать атмосферу взаимопонимания между оратором и аудиторией, создаёт эффект общения и личного контакта. С помощью такого приёма оратор приглашает слушателей к совместному размышлению о каких-либо фактах, создаёт атмосферу непринуждённого разговора.

Другим средством контакта являются глагольные формы. Глагольная форма объединяет оратора со слушателями и выражает их совместное мнение. Например: Но вернёмся к этой теме. Глаголы в речи обозначают совместное действие, оратор как бы привлекает слушателей к участию в обсуждении фактов, мыслей.

Средством установления контакта можно считать и некоторые вводные конструкции, содержащие обращения к слушателям: как вы догадываетесь, как видите, как вы знаете, как мы знаем, как вы убедились и др.; конструкции с изъяснительными придаточными: ясно, что..., известно, что..., понятно, что...; побудительные предложения, например: согласитесь, прочитайте, подумайте, возьмите, считайте, отметьте, запомните, проанализируйте, возразите, решайте. Они обращены к слушателям, призывают их к определённым действиям. Таким образом и возникает контакт между оратором и слушателями.

Кроме того, установлению контакта с аудиторией и привлечению внимания к информации служит вопросоответное единство. Оратор задаёт вопрос и сам отвечает на него, а вот вопросы слушателей он может прогнозировать.

Резюме § 12

Закончите предложения:

1. Среди функциональных разновидностей языка особое место занимают язык художественной литературы и ... В качестве функциональных стилей выделяются ...

2. Научный стиль речи отличают отвлечённость и ... изложения. Основной лексической и понятийной единицей научной сферы языка является ... Основная функция

научного стиля — сообщение ..., а также доказательство её истинности.

3. Официально-деловой стиль предназначен для обслуживания сферы ... отношений.

4. ... стиль — функциональный стиль, обслуживающий сферу общественных отношений.

Литература к § 12

1. Валгина Н. С. Функциональные стили русского языка. — М., 1994.

2. Виноградов С. И. и др. Культура русской речи. — М., 1999.

3. Горшков А. И. Русская стилистика. — М., 2001.

4. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. — М., 1987.

5. Солганик Г. Я. Стилистика текста. — М., 2001.

Занятие 53 (Б)

Речевой практикум № 8. Учимся «говорить литературно»

Основные умения:

1) говорить правильно, литературно в любой ситуации;

2) правильно составлять текст автоматического сообщения по телефону.

Задание 1. Сформулируйте, как вы понимаете задачу - общаться по телефону через автоответчик литературно, правильно. Прокомментируйте обращения, которые мы нередко слышим по автоответчику: «Меня нет дома...» или «Вызываемый абонент отсутствует». Почему вечером нас приветствуют (если приветствуют): «Доброе утро» или «Добрый день»?

Задание 2. Оцените с точки зрения уместности следующие сообщения, записанные на автоответчик.

«Ну наконец-то вы позвонили! Можете всё сказать после сигнала».

«Привет, это я! Если хотите оставить сообщение, говорите после сигнала».

«Знаете, что такое настоящая свобода слова? Свобода слова означает, что после звукового сигнала вы можете говорить всё что хотите. И вам за это ничего не будет».

«Здравствуйте, я очень рад, что вы позвонили...»

«Ну, что вы скажете? Говорите сразу же после сигнала!»

• Станете ли вы использовать какое-либо из этих сообщений?

Задание 3. Какое из приветствий можно считать наиболее удачным для записи сообщения?

Добрый день, добрый вечер, доброе утро, здравствуйте, привет, hello.

Задание 4. Составьте свой вариант текста для автоответчика по следующему плану:

Приветствие.

• Номер телефона.

• Извинение.

• Просьба.

• Обещание перезвонить.

• Благодарность.

Примерный текст сообщения для автоответчика: «Здравствуйте, вы позвонили по такому-то номеру. К сожалению, в настоящее время мы не можем ответить на ваш звонок. Оставьте, пожалуйста, вашу информацию после звукового сигнала. Мы непременно вам перезвоним. Спасибо».

Оставляя сообщение после звукового сигнала, помните, что ваше время ограничено (пауза длится 60 с), поэтому нужно отчётливо и кратко изложить суть дела. Не забудьте назвать себя, указать время звонка, в случае необходимости — свой телефон. Можно выразить свои пожелания.

Примерные тексты-ответы:

«Добрый день, Мария Степановна! Вам звонит Ольга Петровна. Расписание уроков на завтра, 10 октября, изменилось: вы приходите ко второму уроку. Всего доброго».

«Макс, привет! Это Роман. Завтра, 10 октября, мы приходим ко второму уроку. Ура! Можно подольше поспать. Пока!»

Задание 5. Напишите тексты сообщений, адресованные разным лицам: другу, малознакомому и незнакомому человеку (ровеснику и намного старше вас), хорошо знакомому старшему. Цель ваших сообщений и ситуация общения могут быть разными.

Задание 6. Представьте себе ситуацию: вы звоните в офис с целью устроиться на работу во время летних каникул в должности курьера. Автоответчик просит вас сообщить о себе следующую основную информацию: кто вы, ваш возраст, место жительства, опыт работы, пожелания. Подготовьте текст вашей информации. В каком стиле вы будете строить сообщение?

Занятие 54 (У)

Речевой практикум № 9. Стилистический анализ текста

Основные умения:

1) видеть в тексте фигуры речи, тропы, изобразительно-выразительные средства;

2) определять стилистическую принадлежность текста на основе его анализа.

Задание 1. Познакомьтесь с перечнем некоторых распространённых тропов и фигур, использование которых можно рассматривать одновременно как один из важнейших стилистических приёмов и как средство повышения эстетического уровня текста.

1. Фигуры речи — отступления от нейтрального способа изложения с целью эмоционального и эстетического воздействия:

1) разновидности вопросов (ряд вопросов к воображаемому собеседнику, служащих для постановки проблемы и обоснования формы рассуждения; вопрос, на который автор отвечает сам; риторический вопрос — экспрессивное утверждение или отрицание; открытый вопрос);

2) умолчание — указание в письменном тексте графическими средствами (многоточием) на невысказанность части мысли;

3) повторы разных типов;

4) аппликация — вкрапление общеизвестных выражений (фразеологических оборотов, пословиц, поговорок, штампов, сложных терминов и т. п.), как правило, в несколько изменённом виде;

5) структурно-графические выделения (в том числе и сравнения).

2. Тропы — любые языковые единицы, имеющие переносное значение, то есть второй план, стоящий за буквальным значением:

1) мета́фора — перенос имени с одной реалии на другую на основании замеченного между ними сходства;

2) каламбу́р, или игра слов, — остроумное высказывание, основанное на одновременной реализации в слове (словосочетании) прямого и переносного значений или на совпадении звучания слов (словосочетаний) с разными значениями;

3) персонифика́ция — перенесение на неживой предмет функций живого лица;

4) аллего́рия — такой способ повествования, при котором буквальный смысл целостного текста служит для того, чтобы указать на переносный смысл, передача которого является подлинной целью повествования;

5) метони́мия — перенос имени с одной реалии на другую по логической смежности;

6) сине́кдоха — перенос имени с целого на его часть и наоборот.

Вспомните также известные вам изобразительно-выразительные средства языка, запишите основные из них.

Задание 2. Прочитайте письмо академика В. В. Виноградова, обращённое к будущей жене, Н. М. Малышевой. Определите стилистическую принадлежность текста.

23 октября 1925 г.

Ленинград

Дорогая моя!

Не упрекайте меня за то, что я редко пишу. Ведь я прикован к столу. Не думайте, что незначительное количество часов, занятых чтением лекций, даёт мне свободу. У меня — 4 разных курса:

1. Курс современного русского языка.

2. Практические занятия по грамматике современного русского литературного языка.

3. Стиль Некрасова.

4. Лирика Влад. Соловьёва.

Кроме того, я уже написал две статьи — 1) о поэтическом языке; и 2) о романе Де-Куинси «Исповедь англичанина, употребляющего опиум». Я прочитал всю корректуру книги по стилистике (она выходит на днях). Сейчас вновь сижу над книгой о Гоголе. Её надо спешно закончить, потому что она пойдёт в «Вопросы поэтики», издаваемые Российским институтом истории искусств.

Присоедините к этому: отсутствие дров — и холод в комнатах. Плохое настроение — по случаю отсутствия денег...

Сужение сферы быта, так как отношения (без взаимной стеснённости) со многими людьми у меня оборвались. И всё вместе это создаёт настроение какой-то душевной рассеянности.

Ужасно хочу видеть Вас. Но когда сяду писать письмо, являются по смежным ассоциациям (от чернильницы, стола, ручки и т.п.) мысли о статьях, слова кажутся такими же вялыми, как в этих статьях. Письмо для меня (писателя) — не личная, а профессиональная беседа. И в писании есть что-то от ремесла. Слово устное я ценю как интимный знак гораздо больше. Вот почему я не люблю читать лекций. И все знают, что лекции для меня — игра и даже некоторое издевательство ума. Это привлекает, как острое, но отталкивает, как всякая деланность.

Поэтому не сердитесь и не платите мне тем же. Я люблю получать от Вас письма. Ведь и я меньше двух писем в неделю вам писать не могу.

Что же в жизни моей нового? Ничего. Хожу на учёные доклады. Приехали некоторые приятели из заграничных командировок. Новости. Часто бываю у Радловых (3 семьи: Сергей Эрнестович — режиссёр, его жена — поэтесса, Николай Эрнестович — художник, его сестра — драматическая артистка, преподаватель декламации). Зовут в театр. Даже мой соученик по написанию драмы артист В. С. Чернявский предлагает контрамарку. Схожу. Дни текут быстро и как-то бесследно. Очень скучаю по Вас. Хочется ласки. И томительно одиночество.

Жду и люблю.

Ваш В. В.

• Запишите свои размышления о том, в каком случае письмо перестаёт быть предметом личной переписки.

Задание 3. Выполните анализ текста по плану.

1. Основные микротемы текста (записать в виде плана).

2. Идея текста, ключевые слова.

3. Средства установления контакта с адресатом (примеры из текста).

4. "Воздействующие средства (фигуры речи, тропы и др.).

Задание 4. Подумайте, что о личности академика Виноградова говорит его письмо. Расскажите об авторе текста (устно или письменно).