Русский язык и литература. Русский язык 10 класс - Р. Н. Бунеев 2016

Стилистические возможности слов разных частей речи

Имя существительное

Занятие 59 (У)

Тема: категория рода имён существительных

Основные понятия: параллельные формы мужского и женского рода: лексическое значение, употребление в речи, стилистическая окраска.

![]()

1. Прочитайте фрагмент из книги В. В. Виноградова «Русский язык» (параграф «Категория рода имён существительных и её предметно-смысловое содержание»). • Отделите новую для себя информацию от известной (то, что не изучалось, от того, что изучалось в основной школе). • На основе новой информации выскажите предположение о том, какие проблемы будут рассматриваться в данном разделе.

Категорию грамматического рода некоторые учёные не без основания считали и считают «наиболее характерным морфологическим признаком имён существительных. Ведь в некоторых группах имён существительных могут отсутствовать внешние признаки других категорий: падежа и числа (ср.: какаду, пари и т. п.). Между тем отнесение к одному из трёх соотносительных классов — мужского, женского и среднего (то есть ни того, ни другого — ни мужского, ни женского) рода — обязательно для каждого имени существительного в единственном числе.

У подавляющего большинства имён существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком иного языкового строя, когда в делении имён на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности. Теперь же форма рода у большей части существительных относится к области языковой техники. По крайней мере, таково наше непосредственное языковое восприятие. В современном русском языке род больше всего определяется по окончаниям.

На основе современного языка и современного мышления нельзя непосредственно уяснить, почему слова потолок, сор, мор, сыр, жир, гроб, город, год и т. п. — мужского рода; стена, весна, плесень, плешь - женского рода, а поле, море, солнце, время, небо, лето - среднего рода. Самые мотивы распределения слов одного вещного круга (например: море, озеро, река, ручей, звезда, луна, солнце, месяц) по разным родам представляются непонятными. Так же неясно, почему живот мужского рода, а пузо или брюхо — среднего. Никто из говорящих на современном русском языке не осознаёт причины, почему из названий деревьев вяз, клён, ясень, дуб — мужского рода, а липа, осина, берёза, сосна, ива, ветла, черёмуха и др. - женского; или почему, например, кроме слова дерево (и растение), нет других русских обозначений деревьев среднего рода.

Один остряк в 20-х годах XIX века считал непоправимым и непонятным противоречием русского языка то обстоятельство, что в нём слова доброта, надежда и снисходительность относятся к женскому роду, а гнев, сумасшествие и каприз - к мужскому и среднему («Цефей», Альманах на 1829 г., с. 150)*.

* Можно думать, что эти остроумные замечания принадлежат юному Лермонтову (сноска авт. — Ред.).

Таким образом, внешние, чисто технические критерии родовой классификации как будто играют основную роль в системе имён существительных, не относящихся к лицам и живым существам. Ср.: браслет - браслетка; жилет - жилетка; зал - зала (в редких случаях - зало); соусник — соусница и т. п.

Категория рода имён существительных <...> однако не является в современном русском языке только техническим шаблоном «оформления» существительных. Она ещё знаменательна, <...> грамматическая форма рода может быть источником тонких семантических эффектов.

2. Проанализируйте данные ниже примеры. Есть ли смысловые или стилистические различия в употреблении авторами параллельных форм мужского и женского рода имён существительных? Обобщите свои наблюдения, сформулируйте выводы.

I. 1. Но этот браслет принадлежал ещё моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. (А. И. Куприн) 2. Отец и мальчики посматривали на неё [Аню] как-то особенно, как будто только что до её прихода осуждали её за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; её шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их ... 3. Он [Модест Алексеевич] встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат. 4. Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, жёлтых башмаках. (А. П. Чехов) 5. «...Только напрасно ты мне это купил», — прибавила она [Наташа], не в силах удержать улыбку, любуясь на золотой с жемчугами гребень, которые тогда только стали входить в моду. (Л. Н. Толстой). 6. Кораблёв встал. Он прошёлся, вынул гребёнку и стал расчёсывать усы, потом брови, потом снова усы. (В. А. Каверин) 7. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. (Л. Н. Толстой) 8. «Но ведь и я могу разрешить, — Мария Кондратьевна оглянулась, — скажем, вывезти все эти табуретки и столы?» (А. С. Макаренко)

II. 1. а) Явилась на мой корабль недавно очень красивая молодая женщина, капитан медицинской службы Вересова Вера Николаевна. (Ю. П. Герман)

б) На пристань сходит с парохода маленькая коренастая женщина в форменном кителе и фуражке.

— Кандидов есть?

— Есть, товарищ капитан.

в) — Ваня, дай ему книжки! У меня там отложены, — кричит наверх энергичная водительница «Лермонтова».

Муж капитанши, учитель в пенсне, проводящий на пароходе каникулы, приносит книжки.

(Л. А. Кассиль «Вратарь Республики»)

2. а) В эту минуту позвонил телефон, я вышла и целых полчаса разговаривала со своей старой профессоршей, которая называла меня «деточкой» и которой нужно было знать решительно всё...

(В. А. Каверин «Два капитана»)

б) Опять зазвонили — пришёл профессор Мегалов, старый друг Марии Дементьевны. Профессор состоял при высокой особе в пенсне.

... Антон стал показывать свою силу. Согнул ключ, поднял шкаф с книгами, закружил Марию Дементьевну и подхватил её на руки.

— Надорвётесь! — кричала Мария Дементьевна. — Надорвётесь! Меня с тысяча девятьсот одиннадцатого года никто поднять не мог.

Она была действительно очень тяжела. Антон посадил её на диван и шагнул к профессорше Мегаловой.

(Л. А. Кассиль)

3. а) Марья Генриховна была жена полкового доктора... Офицеры долго не спали, ... переговариваясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши ...

(Л. Н. Толстой)

б) Устименко вплотную столкнулся с полковником Мордвиновым, который что-то весело и громко рассказывал двум докторшам.

4. а) Теперь прочитай, как меня тут встретило моё начальство — майор медицинской службы Оганян Ашкен Ованесовна.

б) Догнав Палкина, я его окликнул:

— Палкин, а Палкин!

Он остановился. Но не обернулся. Кто я ему? Так — капитанишка! Он и своих майорш не боится.

(Ю. П. Герман «Дорогой мой человек»)

5. Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.

Жена губернатора приняла Ростова как близкого родственника и называла его «Nicolas» и «ты».

Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.

(Л. Н. Толстой «Война и мир»)

6. Портниха с дочкой не вернулась в город, а устроилась сторожихой на одной из богатых и вечно пустующих дач. Старый сторож умер, а владельцы её почти всегда жили за границей.

(В. А. Осеева)

3. Опираясь на собственный речевой опыт, проанализируйте данные ниже пары имён существительных. Определите, к лицам какого пола можно отнести каждое из слов пары: только к мужчинам, только к женщинам, к мужчинам и женщинам вместе. Заметили ли вы какую-то общую закономерность? Проиллюстрируйте эту закономерность: составьте предложения со словами 1-й и 2-й группы в сочетании с именем собственным.

1) спутник — спутница

поэт — поэтесса

художник — художница

кассир — кассирша

учитель — учительница

2) тренер — тренерша

врач — врачиха

профессор — профессорша

3) машинист — машинистка

мастер — мастерица

руководитель — руководительница

• В какой из групп пары слов отличаются не только употреблением, но и лексическим значением?

• Сформулируйте выводы на основе проведённых наблюдений. Соотнесите их с теоретическим материалом, предложенным ниже.

![]()

У имён существительных, называющих лиц, женский род указывает на лицо женского пола, мужской род не указывает на определённый пол.

Существительные мужского рода поэтому часто употребляются в тех случаях, когда речь идёт о представителе какой- либо профессии вообще или о людях, обладающих каким-то общим признаком. Поэт в России — больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет. (Е. А. Евтушенко)

По отношению к лицу женского пола в сочетании с именем собственным употребляется и форма мужского и женского рода. Это употребление имеет различную стилевую окраску: в официальной речи — художник Зинаида Серебрякова, лаборант Ольга Иванова, доктор Наталья Сергеева, в разговорной речи — художница, лаборантка. Только в разговорно-просторечной сфере используются формы докторша, секретарша, профессорша.

Некоторые имена существительные употребляются в современном русском литературном языке и в форме мужского, и в форме женского рода: жилет - жилетка, браслет — браслетка и т. п. Часто они выступают как равноправные, но могут различаться оттенком значения и употреблением. Например, суффиксальные формы имён существительных женского рода (жилетка, браслетка и т. п.) являются более разговорными.

Стилистические возможности категории рода разнообразно представлены в художественной литературе, например, как средство создания олицетворений, когда на грамматическое понятие рода переносится различие существ мужского и женского пола.

![]()

4. Ответьте на вопросы, приводя необходимые аргументы.

1. Объясните, почему нельзя сказать: Моя сестра — блондин, но можно сказать: Моя сестра — учитель; Моя бабушка — профессор.

2. Можно ли определить, кто (мужчина или женщина) директор по такой фразе: Директор проводит совещание? А определить род существительного директор?

3. Кого имеют в виду, мужчин или женщин, когда говорят: Быть космонавтом трудно, но почётно?

4. Можно ли словом стюардесса обозначить профессию мужчины?

5. Прочитайте тексты. Чем, с вашей точки зрения, мотивировано употребление в них выделенных форм рода имён существительных?

1) Между дамами... уже несколько раз промелькнули неизбежные шпильки и намёки. Исправничиха похвалила жену страхового агента за то, что она с большим вкусом освежила своё прошлогоднее платье — «совсем и узнать нельзя». Страховиха ответила с нежной улыбкой, что она, к сожалению, не может по два раза в год выписывать себе новые платья из Новгорода, что они с мужем — люди хотя и бедные, но честные и что им неоткудова брать взяток. «Ах, взятки — это ужасная пошлость! — охотно согласилась исправничиха. — И вообще на свете много гадости, а вот ещё бывает, что некоторых замужних дам поддерживают чужие мужчины». Это замечание перебила уж акцизная надзирательница и заговорила что-то о губернаторских калошах. В воздухе назревала буря, и уже висел над головами обычный трагический возглас: «Моей ноги не будет больше в этом доме!» — но находчивая хозяйка быстро предупредила катастрофу, встав из-за стола со словами:

— Прошу извинить, господа. Больше ничего нету.

(А. И. Куприн «Чёрная молния»)

2) Но, может быть, вы думаете, что легко два часа подряд копать лопатой землю? Или утрамбовывать её на крутом склоне дамбы? Или возить щебёнку в тачках? Или таскать и укладывать глыбы песчаника? Нет, это не пустяки!..

Но зато — чёрт возьми! — до чего интересно было чувствовать себя тоже одним из покорителей стихии, одним из тех, кто взялся управлять судьбой воды и указывать ей путь. И как приятно было потом, показывая друг другу натёртые ладони, пить кружками воду из холодного кипятильника, сплёвывать в сторону и снисходительно признаваться:

— Ничего. Досталось сегодня нашему брату.

Все работали. И каждый делал что мог. И напрасно прикреплённая со строительства шофёрка Тася, языкастая, разбитная — Сеня знал её, потому что она прежде работала в автоколонне отца, — подъезжая задним ходом на своём самосвале со щебнем, кричала, перекрывая грохот ссыпающихся камней:

— Эй вы, интеллигенция, поворачивайся! Это вам не задачки в классе решать: «а» плюс «б» сидели на трубе.

— Езжай, езжай, не задерживай! — кричали ей ребята низкими нарочито натруженными рабочими голосами.

(Л. А. Кассиль «Чаша гладиатора»)

• Определите, где в тексте 2 нарушена норма литературного языка (неверно образована форма слова). Оправдано ли употребление этой формы в тексте?

6. Учёный-лингвист А. А. Потебня писал: «...о том, имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана возможность на нём сосредоточиться, то есть по произведениям поэтическим». Попробуем найти этому подтверждение. Предлагаем вам сопоставить два перевода стихотворения немецкого поэта Г. Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam» (в тексте подлинника слово ein Fichtenbaum означает ель, при этом Гейне немецкое существительное женского рода die Fichten (ель) соединяет со словом der (ein) Baum мужского (дерево), получая сложное существительное мужского рода).

Еловое дерево [здесь — муж. рода, он] стоит одиноко

На севере, на голой высоте.

Ему спится; белым покровом

Укутали его лёд и снег.

Он мечтает о пальме,

Которая далеко в восточной стране

Одиноко и молча печалится

На пылающей скале.

(Подстрочный перевод стихотворения Г. Гейне)

На севере мрачном, на дикой скале,

Кедр одинокий под снегом белеет,

И сладко заснул он в инистой мгле,

И сон его буря лелеет.

Про юную пальму снится ему,

Что в краю отдалённом Востока

Под мирной лазурью, на светлом холму

Стоит и растёт одиноко.

(Ф. И. Тютчев)

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далёкой,

В том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утёсе горючем

Прекрасная пальма растёт.

(М. Ю. Лермонтов)

• Как меняется у Лермонтова смысл стихотворения под влиянием женского рода слова сосна? • Сопоставьте ваши выводы с позицией Л. В. Щербы («Приложение», с. 346). Согласны ли вы с позицией лингвиста? Какое теоретическое положение (с. 249) иллюстрирует это задание?

Ответ: «Мужской род (Fichtenbaum, а не Fichte) не случаен, и в своём противоположении женскому роду — Palme — он создаёт образ мужской неудовлетворённой любви к далёкой, а потому недоступной женщине. Лермонтов женским родом «сосны» отнял у образа его любовную устремлённость и превратил сильную мужскую любовь в прекраснодушные мечты. В связи с этим стоят и почти все прочие отступления русского перевода».

(Л. В. Щерба. «Сосна» Лермонтова в сравнении с её немецким прототипом. - В кн.: «Избранные работы по русскому языку». — М., 1957. С. 97-109).

![]()

Задания по выбору

7. Проанализируйте, каким «превращениям» подверглась басня Лафонтена «Le cigal et la fourmi» в переводе И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей».

8. Для характеристики смысловых оттенков, которые связаны в русском языке с категорией рода, В. В. Виноградов приводит обратный пример перевода с русского на иностранный язык.

Опираясь на этот материал и другие примеры, сформулируйте несколько правил, которыми должен руководствоваться переводчик.

... Строки из «Пророка» Пушкина:

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы... —

не могли быть буквально переданы на итальянском языке: итальянское aquila (орёл) обозначает как самца, так и самку. Граф Риччи перевёл пушкинские стихи об испуганной орлице так:

Spalancaronsi gli occhi, uguali a guei

Daquila che sul nido si spaventi

(то есть как у «орла, испуганного в своём гнезде»). Он писал Пушкину, что отсутствие в слове aquila (орёл) родовых различий побудило его «поставить орла в положение, которое указывало бы на его пол и на причину, по которой он испытывает страх — чувство, вообще говоря, не свойственное гордой и смелой породе этого благородного животного» (см. неизданные письма к Пушкину. — «Литературное наследство», т. 16-18, с. 567-568).

9. Напишите текст на тему «Грамматическая форма рода имён существительных как «источник тонких семантических эффектов». Жанр и стиль текста выберите самостоятельно; продумайте, кто будет вашим адресатом.

Занятие 60 (У)

Тема: категория числа имён существительных

Основные понятия: форма множественного числа отвлечённых и вещественных имён существительных: стилистическая окраска, употребление в речи.

![]()

1. Проанализируйте данные ниже примеры авторского употребления форм множественного числа отвлечённых и вещественных имён существительных. На какие смысловые и стилистические особенности этих форм вы обратили внимание?

1. Пески, пески. От них не отвести глаз, как от моря... тут всё оставляет след — даже кузнечик, даже муха! Обитатели песков сами расскажут мне о себе — письменно! (Н. И. Сладков) 2. «О, там отличные земли!» — сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчёт рослости тамошних трав... (Н. В. Гоголь) 3. Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами у края стремнины... 4. ...Воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решёткам хлынули каналы. 5. Всё живо посреди степей. (А. С. Пушкин). 6. Слезами пленников были политы эти степи, — из века в век миллионы русских людей проходили здесь уводимые татарами в неволю, — на константинопольские галеры, в Венецию, Геную, Египет. (А. Н. Толстой) 7. Летние жары покрывали тенью золотой лицо и грудь её; и зной дышал от уст её и щёк (М. Ю. Лермонтов). 8. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Чёрного моря. (А. И. Куприн)

![]()

Число имён существительных также обладает определёнными стилистическими возможностями.

Множественное число отвлечённых и вещественных существительных-терминов имеет функциональную окраску научной и профессиональной речи: температуры, соли, кислоты, стали, масла́ и т. д.

Форма множественного числа некоторых вещественных существительных со значением большого количества используется терминологически в профессиональной речи: во́ды, пески, солончаки и т. д. Эти же формы могут и эмоционально окрашивать художественный или публицистический текст.

Множественное число некоторых отвлечённых существительных имеет оттенок разговорности, когда эти формы несут значение длительности, повторяемости явления: морозы, холода́, времена и т. д.

Определённую стилистическую окраску (например, народнопоэтическое звучание) может придать речи употребление устаревших форм имени тельного падежа множественного числа: воро́ты, сне́ги, дерева́ и т. д.

![]()

2. Составьте словосочетания сущ. + прил., употребив существительные во множественном числе. Укажите оттенки значений, сферу употребления. • На какие группы и по каким признакам можно разделить эти словосочетания? Сгруппируйте их самостоятельно. При необходимости обратитесь к теоретическому материалу на с. 254.

Красота, полотно, жир, глубина, сыр, надежда, радость, ожидание, вода, боль, табак, сталь, песок.

3. Выпишите только имена существительные, которые имеют две формы множественного числа. Составьте с ними словосочетания или предложения, запишите.

Лист, счёт, диван, зуб, пропуск, сын, корень, орех, торт, тон, хлеб, простор, мех, цвет, человек, месяц, пояс.

• Проанализируйте свою работу. Какие особенности форм множественного числа вы наблюдали? Какие выводы сделали?

• Сформулируйте выводы, начните так: «Некоторые имена существительные имеют две формы множественного числа...».

4. Прочитайте стихотворение Е. А. Евтушенко. В нём автор использует устаревшую форму множественного числа существительного снег. Какова, с вашей точки зрения, смысловая и стилистическая роль этой формы и многократного повтора первой строки? Какие ещё слова в стихотворении имеют особую стилистическую окраску?

И́дут белые снеги,

Как по нитке скользя...

Жить и жить бы на свете,

Да, наверно, нельзя.

Чьи-то души, бесследно

Растворяясь вдали,

Словно белые снеги,

Идут в небо с земли.

Идут белые снеги...

И я тоже уйду.

Не печалюсь о смерти

И бессмертья не жду.

Я не верую в чудо.

Я не снег, не звезда,

И я больше не буду

Никогда, никогда.

И я думаю, грешный,

Ну, а кем же я был,

Что я в жизни поспешной

Больше жизни любил?

А любил я Россию

Всею кровью, хребтом —

Её реки в разливе

И когда подо льдом,

Дух её пятистенок,

Дух её сосняков,

Её Пушкина, Стеньку

И её стариков.

Если было несладко,

Я не шибко тужил.

Пусть я прожил нескладно —

Для России я жил.

И надеждою маюсь —

Полный тайных тревог, —

Что хоть малую малость

Я России помог.

Пусть она позабудет

Про меня без труда,

Только пусть она будет

Навсегда, навсегда...

Идут белые снеги,

Как во все времена,

Как при Пушкине, Стеньке

И как после меня.

Идут снеги большие,

Аж до боли светлы,

И мои и чужие Заметая следы...

Быть бессмертным не в силе,

Но надежда моя:

Если будет Россия,

Значит, буду и я...

1965

![]()

Задания по выбору

5. Проанализируйте стихотворение Ф. И. Тютчева «Весенние воды» (ок. 1830 г.) с точки зрения использования в нём языковых средств, в том числе формы множественного числа имён существительных.

6. Сопоставьте два стихотворения — поэта XIX века Фёдора Глинки и современного поэта Евгения Бачурина. Какова смысловая и стилистическая роль в них старой формы множественного числа существительного дерево? Какую роль она играет в контексте стихотворений, с какими словами соотносится? Какова роль этой формы в создании образов-картин? Есть ли различие в стилистической окраске данной формы? Попробуйте заменить её формой «деревья». Что изменится?

Москва

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады, и деревни,

И палаты, и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах...

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!

Исполинскою рукою

Ты, как хартия, развит,

И над малою рекою

Стал велик и знаменит.

На твоих церквях старинных

Вырастают дерева;

Глаз не схватит улиц длинных.

Это матушка Москва!

<...>

(Ф. Н. Глинка, 1841 г.)

Дерева́

Дерева вы мои, дерева,

Что вам головы гнуть, горевать?

До беды, до поры

Шумны ваши шатры...

Терема, терема, терема...

Я волнуем и вечно томим

Колыханьем, дыханьем земным.

Что ни день — то весна,

Что ни ночь — то без сна...

Зелено, зелено, зелены...

Мне бы броситься в ваши леса,

Убежать от судьбы колеса,

Где внутри ваших крон

Всё малиновый звон —

Голоса, голоса, голоса.

Говорят, как под ветром трава,

Не поникнет моя голова.

И я верить бы рад

В то, о чём говорят,

Да слова — всё слова, всё слова...

За резным за дубовым столом

Помянут нас недобрым вином,

А как станут качать

Да начнут величать

Топором, топором, топором.

Ах вы, рощи мои, дерева!

Не рубили бы вас на дрова,

Не чернели бы пни,

Как прошедшие дни, —

Дерева вы мои, дерева.

(Е. В. Бачурин)

7. Напишите сочинение-миниатюру или пейзажную зарисовку, где ключевым словом-образом было бы одно из существительных холода, морозы, времена. Какой стиль вы предпочтёте?

8. Выберите один из вариантов и продолжите текст по данному началу.

1) Пески, пески... От них не отвести глаз, как от моря.

2) Снега́, снега́... Бескрайняя печальная равнина.

Занятие 61 (У)

Тема: падежные формы имён существительных

Основные понятия: синонимия падежных форм и падежных конструкций (морфологические синонимы): значение и стилистическая окраска, употребление в речи.

![]()

1. Вы помните, что в зависимости от стиля речи некоторые имена существительные мужского рода 2-го склонения в И. п. мн. ч. имеют окончания -ы (-и) или -а (-я). Проверьте себя: образуйте формы именительного падежа множественного числа от данных существительных, поставьте в них ударение. Укажите, какую стилистическую окраску имеет каждая форма. При необходимости обращайтесь к словарю.

Слесарь-слесари (нейтр.) — слесаря (просторечн. или проф.). Бухгалтер, ветер, джемпер, диспетчер, инженер, инспектор, клапан, лоцман, мичман, офицер, отпуск, рапорт, свитер, сектор, суп, цех, шофёр.

2. Вы знаете также, что в Р. п. мн. ч. в литературном языке употребляются формы имён существительных с разными окончаниями, в том числе с нулевым. Проверьте себя: образуйте и запишите в форме Р. п. мн. ч. данные существительные. • Проведите самопроверку по словарю или справочнику.

Пара (ботинки, сапоги, валенки, чулки, носки, погоны, гектары, рельсы).

Килограмм (томаты, помидоры, мандарины, апельсины, баклажаны).

Отряд (солдаты, гусары, уланы, драгуны, партизаны, сапёры, минёры).

Много (басни, баржи, вафли, свадьбы, усадьбы, простыни, доли, пригоршни, свечи).

3. От данных существительных образуйте вариантные формы Р.п. мн.ч. Укажите стилистическую окраску каждой формы. При необходимости обращайтесь к словарю или справочнику.

Апельсины — апельсинов (нейтр.) — апельсин (разг.).

Будни, блюдца, грабли, граммы, дяди, килограммы, колени, полотенца, помидоры, рельсы, сплетни, туфли, тёти, ясли.

4. В данных примерах выделите вариантные формы Р.п. ед.ч. на -а, -у существительных мужского рода. Опираясь на свой речевой опыт, попробуйте объяснить, чем мотивирован выбор определённого окончания в каждом примере. • Попробуйте заменить одно окончание другим. Уместна ли такая замена? • Обобщите свои наблюдения, сформулируйте выводы и соотнесите их с теоретическим материалом, данным ниже.

1. Пошёл поп по базару посмотреть кой-какого товару. 2. Но куча будет там народу и всякого такого сброду... 3. Старый Бес стал тут думать думу. А Балда наделал такого шуму, что всё море смутилось и волнами так и расходилось. 4. Не видя тут ни капли толку, глядит она [Татьяна] тихонько в щёлку. (А. С. Пушкин) 5. Она [Софья] мертва со страху! 6. Уж не старик ли наш дал маху? (А. С. Грибоедов) 7. «Не говори вздору.» — сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру. 8. Фёдор, а ты мелу мне достань. (Л. Н. Толстой) 9. Жена, детишки малые и те гадают, ссорятся: какого им гостинчику крестьяне принесут! (Н. А. Некрасов) 10. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру... (И. А. Крылов)

![]()

Русскому языку свойственна синонимия падежных форм и падежных конструкций. Она бывает трёх видов:

1) синонимика двух вариантов одной падежной формы (нет чая, но стакан чаю);

2) синонимика падежной и предложно-падежных форм (еду поездом и еду на поезде);

3) Синонимика предложно-падежной формы и слова (паркет из дуба - дубовый паркет).

Морфологические синонимы имеют общее грамматическое значение и различаются, как и лексические синонимы, значением и стилистической характеристикой.

У существительных мужского рода 2-го склонения в родительном падеже употребляется форма на -у (-ю):

• при обозначении части целого (кусок сыру); если же перед существительным есть определение, употребляется форма на -а (-я) (кусок свежего сыра);

• у отвлечённых существительных с оттенком количественного значения (много шуму);

• в некоторых фразеологизмах (что есть духу);

• после предлогов из, до, с, без, от (из дому, без спору, довести до дому и т. д.).

В предложном падеже у этих существительных с предлогами в, на возможно только -у под ударением (в лесу, на лугу).

Форма на -у (-ю) часто имеет разговорный оттенок.

![]()

5. Раскройте скобки, выберите нужную форму существительного. Аргументируйте свой выбор.

1. Однажды он [Ромашов] приехал очень усталый и голодный. Я сказала: «Миша, хотите (чая, чаю)?» Он сухо поблагодарил и отказался. 2. «Я моряк, красивый сам собою, — сказал доктор. — Всё расскажу. Один стакан (чая, чаю)!» (В. А. Каверин) 3. «А, они уже приехали! — сказала Анна, глядя на верховых лошадей, которых только что отводили от крыльца. — Не правда ли, хороша эта лошадь?.. Моя любимая. Подведи её сюда, и дайте (сахара, сахару)» (Л. Н. Толстой). 4. К насыпи намело сугробы (песка, песку), и их утыкали пучками тростника, чтобы не засыпало рельсы. (Н. И. Сладков). 5. Существует множество сортов (чая, чаю). 6. В этой стране было налажено производство (сахара, сахару). 7. Стакан сахарного (песка, песку) необходимо растереть с двумястами граммами масла. 8. В комнате было много (народа, народу). 9. Сколько бы лет ни проработал человек в мартеновском (цехе, цеху), выпуск плавки для него — волнующее зрелище.

![]()

Задания по выбору

6. Используя словарь и собственный речевой опыт, подберите фразеологизмы, в которых сохранилось окончание -у в существительных муж. рода ед. ч. Р. п. (типа сбить с толку, с глазу на глаз). Какую стилистическую окраску имеют эти фразеологизмы? Составьте текст данной стилистической окраски, используйте в нём максимально возможное количество найденных фразеологизмов.

7. Перечитайте басни И. А. Крылова, выберите примеры использования вариантных форм Р. п. ед. ч. на -а, -у существительных мужского рода. Обобщите свои наблюдения, сформулируйте выводы.

8. Д. Э. Розенталь в своих справочниках указывает, что среди вариантных падежных форм, у которых развились разнообразные стилистические оттенки, ведущая роль принадлежит именительному падежу мн. ч. существительных. В этой форме наряду с традиционным окончанием -ы (-и) широко используется новое -а (-я). «Сферой распространения форм с флексией -а (-я) стала профессиональная речь и просторечие, откуда они проникают в художественные и публицистические произведения. Это даёт интересный материал для стилистических наблюдений».

Проведите стилистические наблюдения над текстом стихотворения В. С. Высоцкого.

* * *

Мы говорим не «штормы», а «шторма́» —

слова выходят коротки и смачны.

«Ветра́» — не «ветры» — сводят нас с ума,

из палуб выкорчёвывая мачты.

Мы на приметы наложили вето,

Мы чтим чутьё компа́сов и носов.

Упругие тугие мышцы ветра

Натягивают кожу парусов.

<...>

Нам кажется, мы слышим чей-то зов —

Таинственные чёткие сигналы...

Не жажда славы, гонок и призов

Бросает нас на гребни и на скалы.

Изведать то, чего не ведал сроду, —

Глазами, ртом и кожей пить простор!..

Кто в океане видит только воду,

Тот на земле не замечает гор.

Пой, ураган, нам злые песни в уши,

Под череп проникай и в мысли лезь,

Лей звёздный дождь, вселяя в наши души

Землёй и морем вечную болезнь.

Резюме § 13: вопросы для самоконтроля

1. Являются ли имена существительные мужского, женского и среднего рода лексическими классами слов? Связан ли род с лексическим значением имён существительных?

2. В чём состоят особенности употребления в речи имён существительных мужского и женского рода, называющих лиц?

3. Каковы стилистические возможности формы множественного числа вещественных и отвлечённых имён существительных?

4. Чем можно объяснить наличие в русском языке двух вариантов одной падежной формы? Каких ошибок нужно избегать в употреблении этих форм?

Занятие 62 (У)

Речевой практикум №10. Комплексный анализ текста

Основные умения:

1) определять тип речи и стиль текста;

2) определять роль имён существительных в тексте;

3) видеть в тексте синонимичные формы имён существительных;

4) видеть особенности авторского синтаксиса;

5) находить в тексте и группировать слова с указанными орфограммами.

Задание 1. Прочитайте текст ознакомительным чтением. По ходу чтения подчеркните все имена существительные.

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трёх часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться, а самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идёт за ним шагом без шуму, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык; а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущенье на лице, но вперёд не продвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновенье; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошёл по жёлтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всём околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьёт из расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с весёлым и болтливым шумом впадает в реку.

Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа; на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилёг в тень и взглянул кругом.

(И. С. Тургенев «Малиновая вода»)

Задание 2. Определите тип речи и стиль текста.

Задание 3. Проведите стилистический эксперимент. Запишите второй абзац, сократив в нём, насколько это возможно, количество имён существительных. Можете использовать в качестве эквивалентов слова других частей речи. Сравните свой вариант текста с авторским. Сделайте выводы о роли существительных в данном тексте.

Задание 4. Проанализируйте найденные вами в тексте имена существительные. Укажите: а) какие синонимичные падежные формы, формы множественного числа употребляет автор, б) слово, которое в современном русском языке является именем существительным, а в тексте И. С. Тургенева - именем прилагательным, в) имя существительное, которое в форме множественного числа воспринимается как устаревшее.

Задание 5. Найдите в тексте и распределите на три группы слова со следующими орфограммами: 1) буквы е - и в падежных окончаниях имён существительных; 2) буквы е - и в падежных окончаниях имён существительных на -ия, -ие, -ий; 3) буквы о - а в корне -кас- (-кос-). Графически обозначьте условия выбора орфограмм.

Задание 6. Понаблюдайте над одной из особенностей авторского стиля И. С. Тургенева. Выпишите из текста предложения, в которых неоднородные определения пунктуационно оформлены автором как однородные (этих предложений всего три, и в тексте они идут друг за другом). Сделайте вывод о том, как влияет эта особенность авторского стиля на восприятие текста.

Задание 7. Выпишите из текста примеры предложений, в которых использованы выделительные знаки препинания в соответствии с различными пунктуационными правилами.

Занятие 63 (Б)

Орфографический практикум № 2. Буквы о, е, ё после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях слов разных частей речи

Тип орфограмм: орфограммы-буквы гласных. Опознавательный признак: положение гласного после шипящих.

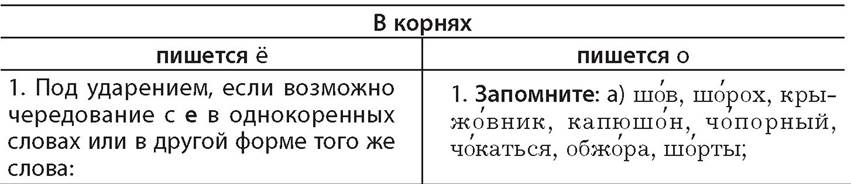

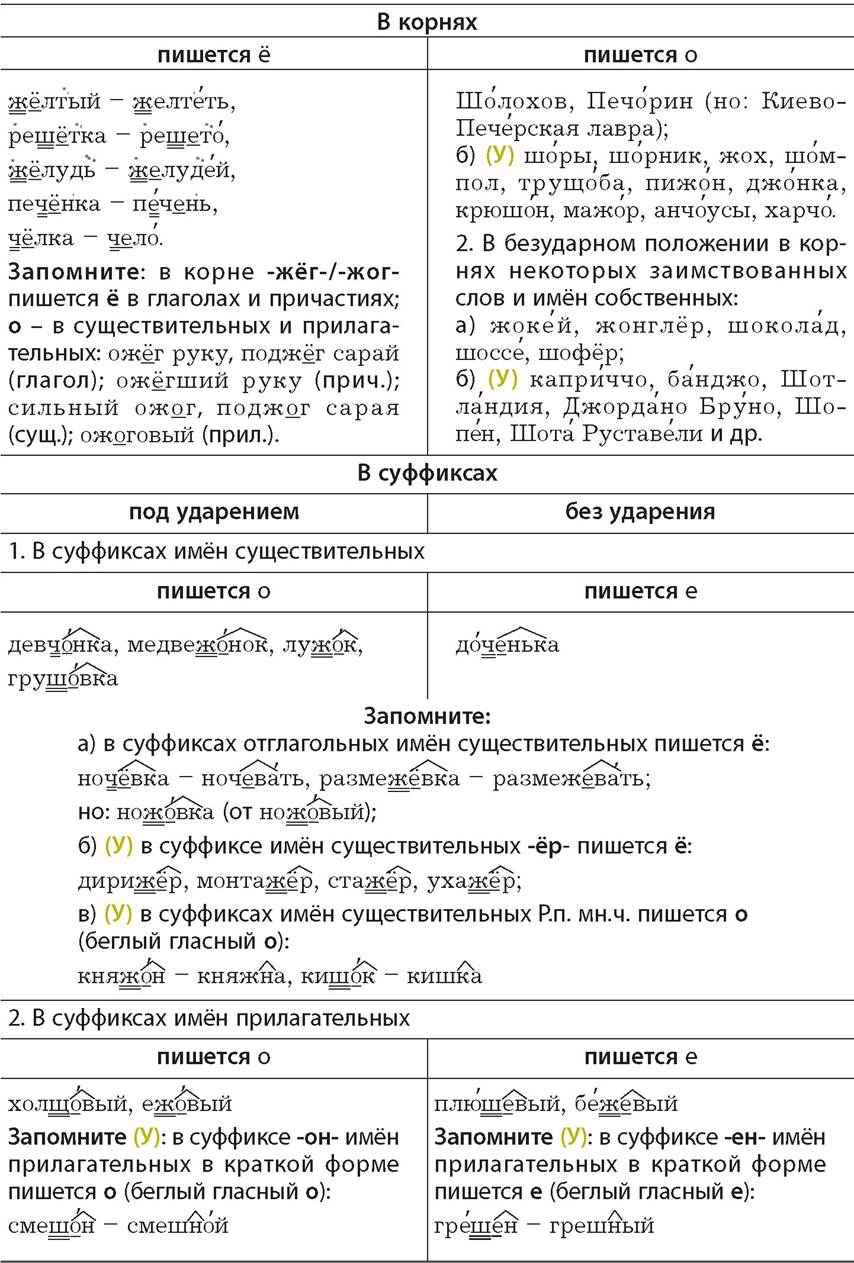

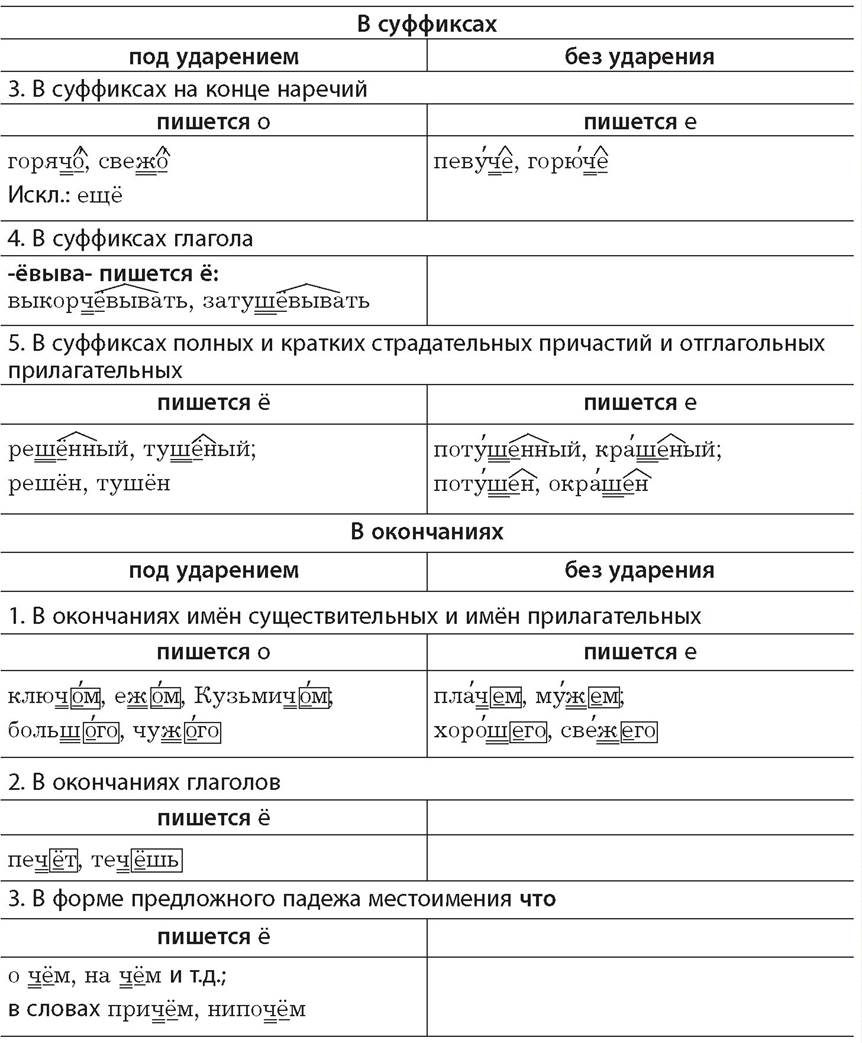

![]()

Буквы о, е, ё после шипящих

![]()

Задание 1. Просмотрите материал упражнения. Определите, почему он разделён на три группы. • Спишите, вставляя пропущенные буквы. Графически обозначьте условия выбора написаний на месте пропусков.

I. а) Новая расч_ска, крепкая беч_вка, большая кош_лка, ч_рствый батон, зубная щ_тка, деш_вые продукты, ж_сткие стулья, звонкая пощ_чина, узкая щ_лка, ажурная реш_тка, спелый крыж_вник, ч_рный платок, длинная ш_рстка, ч_рточка при переносе, пугающие ш_рохи, жареная печ_нка, утлый ч_лн, ж_лчное лицо, вкусная пш_нка, ж_луди на земле, ч_порный человек, жестяной ж_лоб, ровный ш_в, подж_г дома, прож_рли- вые утята, огромные ч_боты, ож_г ноги, прож_г брюки, трудный зач_т;

б) У) маж_рные звуки, молодой пиж_н.

II. а) Небольш_й сундуч_к, острый суч_к, серый мыш_нок, белый пуш_к, одеж_нка мальч_нки, мелкая реч_нка, вещ_вой рынок, камыш_вые зар_сли, ключ_вое слово, бирж_вые новости, холщ_вая сумка, душ_вая комната, оранж_вое солнце, плюш_- вая куртка; говорить общ_, на улице свеж_, посмотреть ещ_ раз; разж_вывать тщательно; моч_ные яблоки, испеч_нный пирог, копч_ный лещ;

б) (У) знаменитый дириж_р, свежая сгущ_нка, аппетитная туш_нка, копч_ности, иску_ный ретуш_р, несколько княж_н, клоун смеш_н, каждый греш_н, страш_н во гневе.

III. Ковш_ м, гараж_м, душ_й, камыш_м, плеч_м, сторож_м, левш_й, клещ_м, ловкач_м, типаж_м, шалаш_м; стриж_т, пе- ч_шь, береж_шь; рыж_го, колюч_го, горюч_го, лучш_го, чуж_го.

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. • Графически обозначьте условия выбора написаний на месте пропусков.

1. Черёмуха спит. Ах, опять эти пч_лы под нею! (А. А. Фет) 2. А месяц ч_рный-преч_рный глядит на меня в окно. (З. Гиппиус) 4. Тяж_лый зной печей, казалось, каждый вздох оспоривал у груди. (А.А. Фет) 3. В такую ночь мне жаль людей, лиш_нных крова. (А. А. Блок) 5. Всё сегодня легко, свеж_ ... Взять хотя бы вон тот снеж_к, тот, что смехом ыпучим жж_т. 6. Бурой, ж_лтой, красной метелью закружились жухлые листья. 7. Даже эта лёгкая ладошка нош_й кажется мне непосильной. 8. И уходят в ночь, туман и сырость странные девч_нки и мальчишки, кутаясь в деш_вые пальтишки, маменьками шитые навырост. 9. Хорош_ ли быть на самом деле королевой Франции чуж_й? 10. Теперь пора узнать... о душе, что чует вещий ш_рох, и ветер для неё дыхание времён. 11. А ты, мой друж_к, мой весенний рож_к, ты мной не напрасно ли душу ож_г? 12. (У) Знает Франц, что он кургузый и развязности лиш_н, и, наверно, рядом с музой он немножечко смеш_н. (Д. С. Самойлов)

Задание 3. Выборочный диктант. • Послушайте стихотворение Б. Ш. Окуджавы. Выпишите только предложения, содержащие слова с орфограммами-буквами о, е, ё после шипящих.

• Графически обозначьте условия выбора написаний.

• Составьте схемы записанных предложений.

Арбатский дворик

...А годы проходят, как песни.

Иначе на мир я гляжу.

Во дворике этом мне тесно,

и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства

для дальних дорог не прошу,

но маленький дворик арбатский

с собой уношу, уношу.

В мешке вещевом и заплечном

лежит в уголке

небольшой,

не слывший, как я, безупречным

тот двор с человечьей душой.

Сильнее я с ним и добрее.

Что нужно ещё?

Ничего.

Я руки озябшие грею

о тёплые камни его.

Задание 4. Проанализируйте результаты выполнения заданий 1 — 3, зафиксируйте свои затруднения. В случае необходимости продолжите работу самостоятельно, обратитесь к следующим пособиям.

1. Барова Е. С., Богданова М. Р. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку (5 — 9 классы). — М.: Баласс.

2. Барова Е. С. Сборник диктантов по русскому языку. 5 — 7 классы. — М.: Баласс.

3. Барова Е. С., Воронова Е. Н. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. 10 — 11 классы. Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ. — М.: Баласс.

4. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Болотник Л. В. Тесты для подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ. — М.: Баласс.

5. Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации.

6. Розенталь Д. Э. Русский язык. Практикум для поступающих в вузы.