Русский язык и литература. Русский язык 10 класс - Р. Н. Бунеев 2016

Стилистические возможности слов разных частей речи

Глагол

Занятие 71 (У)

Тема: синонимия личных форм глагола

Основные понятия: морфологические синонимы, дополнительные смысловые оттенки, разговорная речь, художественная речь.

Информационный тренинг: изучающее чтение, переработка информации, фиксирование её в виде ключевых слов, словосочетаний, предложений, текста.

![]()

1. Прочитайте тексты. Отделите новую для себя информацию от уже известной. Соедините информацию обоих текстов и передайте её последовательно в виде ключевых слов (словосочетаний, предложений).

1. Глаголы — это какие-то «живые» слова, оживляющие всё, к чему они приложены. В глаголе даже признак изображается как деятельность.

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит,

Прозрачный лес один чернеет

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

(А. С. Пушкин)

Здесь всё живёт и движется, всё действует!

Сравните: Голубое небо. Сверкающий снег. Чёрный прозрачный лес. Зелёные ели в инее. Блестящая речка.

Картина замерла. Она неподвижна, как мёртвая фотография.

(По А. В. Пешковскому)

2. Глагол вместе с отглагольными формами, обладающий большим «набором» категорий, форм и оттенками значений, является одной из примечательных в стилистическом отношении частей речи русского языка.

По своей природе глагол — одно из главных средств выражения динамики. Отчасти поэтому научная и деловая речь противопоставляются художественной и разговорной по частоте употребления глагольных форм; именному характеру первых противостоит глагольный вторых.

Деловой речи свойственны именные обороты официального характера: оказание содействия, устранение недостатков, принимать участие в ... и т. п. Художественная, публицистическая и живая разговорная речь шире используют глагольные формы, избегая именных конструкций. От этого во многом зависит общая динамичность речи.

Если сравнить научную речь в целом с художественной, <...> то отчётливо выступает качественный характер глаголов в первой и динамический во второй. <...> Поскольку в научном сочинении речь идёт о постоянных признаках и качествах предметов, о закономерных явлениях и большое место занимают описания, постольку из системы языка отбираются соответствующие <...> глаголы. Не случайно именно в научной речи многие глаголы состояния в настоящем времени обозначают не динамичное состояние в момент речи, а качество. Ср.: Вода уже кипит и Вода кипит при 100 °С.

(М. Н. Кожина)

2. Понаблюдайте за особенностями использования в данном тексте личных форм глагола (от какого лица ведётся повествование в тексте, какими личными формами выражено действие). • Сформулируйте выводы, соотнесите их с содержанием текста на с. 266.

После этого, как, бывало, придёшь на верх и станешь перед иконами, в своём ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку».

После молитвы завернёшься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чём они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым, — и так жалко станет, так полюбишь его, что слёзы потекут из глаз и думаешь: «Дай Бог ему счастия, дай мне возможность помочь и ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнёшь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Ещё помолишься о том, чтобы дал Бог счастия всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернёшься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснёшь тихо, спокойно, ещё с мокрым от слёз лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слёзы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слёзы эти и навевал сладкие грёзы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжёлые следы в моём сердце, что навеки отошли от меня слёзы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

(Л. Н. Толстой «Детство»)

![]()

В русском языке широко распространена и чрезвычайно богата синонимия личных глагольных форм, синонимия форм времени, наклонений.

Формы одного лица и числа могут использоваться для выражения значения другого, при этом появляются дополнительные смысловые оттенки, увеличивается экспрессия.

Для обозначения действий говорящего (1-го лица) в речи употребляются:

— 2-е лицо ед.ч. с обобщённым значением («Набегавшись досыта, сидишь (=я сижу), бывало, за чайным столом, ... сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь». Л. Н. Толстой);

— 3-е лицо ед. и мн.ч. с оттенком как бы растворения своего действия в действиях другого (Вам объясняют! Вас просят! (=я объясняю, я прошу);

— безличная форма или неопределённая форма с обобщённым значением («Мне хочется (= я хочу) с вами поделиться радостью! Служить бы рад, прислуживаться тошно». А. С. Грибоедов)

Действие собеседника (2-го лица) также может быть выражено разными способами:

— формой 1-го лица мн. ч. с оттенком особой заинтересованности или сочувствия. (Ну что, экзамены сдаём? (= ты сдаёшь, вы сдаёте);

— формой 3-го лица (Наконец-то он явился! (= ты явился);

— безличной формой (Как вам здесь отдыхается? (= ты, вы отдыхаешь (-ете) и др.

Преимущественно эти формы используются в разговорной речи и художественной (чаще диалогической).

![]()

3. Проанализируйте особенности употребления личных форм глагола в данном тексте (какие формы лица и числа используются для выражения действий говорящего; какова смысловая и стилистическая роль этих синонимов в тексте). • Что произойдёт, если заменить в данном тексте синонимичные личные формы глагола формой 1-го лица ед. ч.?

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зелёной, испещрённой тенями дорожке; большие жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинно, болтливой радостью: он идёт к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес глохнет... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумел верхушками, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими высокими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед <...>

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над жёлтыми полями. Сквозь обнажённые, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листы. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идёшь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мёртвые и живые, приходят на память, давным-давно ожившие впечатления неожиданно просыпаются: воображение реет и носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьётся, странно бросится вперёд, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развёртывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шума <...>

Хороши также летние туманные дни, хоть охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпрыгнувшая у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо всё кругом! Всё проснулось, и всё молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнётся: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете её за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнётся — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-жёлтый луч ворвётся вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрётся в рощу — и вот опять всё заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой, нежно сияющей вышине...

(И. С. Тургенев «Лес и степь»)

![]()

Задания по выбору

4. Самостоятельно подберите тексты научного стиля (из учебников, справочной литературы), делового стиля (государственные документы, инструкции, объявления, реклама и др.); публицистического стиля (газетные, журнальные статьи, очерки и пр.); стиля художественной литературы. Проанализируйте употребление в них глаголов, в том числе личных форм. Запишите свои наблюдения, сформулируйте выводы. Рекомендуемая литература по стилистике и культуре речи:

1) Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М., 1993.

2) Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. — М., 1996.

5. Найдите в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» описание Днепра («Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои...»). Проанализируйте место и роль синонимии личных форм глаголов в данном тексте.

6. Разверните мысль лингвиста А. М. Пешковского «Глаголы — это какие-то «живые» слова, оживляющие всё, к чему они приложены» в любой форме (эссе, фрагмент научной статьи, личное письмо или другая форма по вашему выбору). В качестве аргументов используйте самостоятельно подобранные примеры.

7. Напишите от 1-го лица текст, передающий ваши впечатления, настроение. • Используйте в нём синонимичные формы 2-го лица ед. или мн. ч., 3-го лица и др. Варианты тем:

1) «Последний лист», «Встреча с морем» (описание);

2) «Друзья и недруги», «Родители и дети» и др. (повествование, рассуждение).

Занятие 72 (У)

Тема: переносное употребление форм времени глагола

Основные понятия: настоящее историческое время, различные значения форм прошедшего времени; настоящее время в значении будущего.

![]()

1. Прочитайте тексты, подчеркните глаголы. Подумайте, когда происходит действие в каждом из текстов. Понаблюдайте, в форме какого времени употреблены глаголы. Что вы заметили? Какие выводы можете сделать? • Какова роль в тексте выделенных вами форм времени?

1. Пылили автомобили, гремели ломовики, чистильщики на углах стучали щётками; кричали, толкались, спорили, торговались на тротуарах греки, армяне, евреи, турки, французы, кацапы, хохлы. С утра и до сумерек новый город кипел, как котёл с диким варевом.

Наверху, в старом городе, был покой. Ударял гулко и торжественно колокол к вечерне. Над собором екатерининских времён вились ласточки. К собору не спеша подходили строгие чиновники, отставные генералы, умильные старушки. Подъезжала, шурша по гравию шинами, коляска со старой барыней. Степенно стоял рослый городовой, и ветер с Днепра, пролетев над садами и парками, шевелил его роскошные подусники.

(По А. Н. Толстому «Четыре века»)

2. После сретенских морозов, когда разломится зима пополам и солнце повернёт на весну, я, если живу в деревне, наломаю веток с ольхи с серёжками, поставлю их в банку с водой и с удивлением наблюдаю, как эти чёрные, почти обугленные ветки, которых и солнце-то коснулось чуть, только чуть, да и солнце-то далёкое ещё, морозное, — стронутые соком, встрепенулись, зашевелились в себе.

Немного тепла, немного чистой воды — вот уже лаковая чернота серёжек дрогнула, отеплилась багровым цветом, а ветви шоколадно заблестели и окропились бледными свечечными язычками набухших почек.

Одна, другая треснет почка, обнажит спрессованную в себе мякоть зелени и замрёт, дожидая своего срока, пропуская вперёд краткую накипь цвета, — листу родиться надолго, на всё лето, лист может и должен подождать.

И сломаются в изгибах серёжки, растрескаются, словно живые птичьи лапки, насорят буровато-жёлтого цвета, похожего на отруби, и, обмерев от совершённого, обвиснут в изнеможении, неслышным, последним вздохом развеют прах цвета, бесплотную пыльцу. По всему столу, на бумагах, на чернильнице, на окне лежит, светится цветочная пыльца, а серёжки, отдав себя грядущему празднику веснотворения, опустошённо обвиснут, свернутся и упадут отгорелыми папиросными бумажками.

(В. П. Астафьев «Серёжки»)

3.

Вот наш герой подъехал к се́ням;

Швейцара мимо он стрелой

Взлетел по мраморным ступеням,

Расправил волоса рукой,

Вошёл. Полна народу зала;

Музыка уж греметь устала;

Толпа мазуркой занята;

Кругом и шум и теснота;

Бренчат кавалергарда шпоры;

Летают ножки милых дам;

По их пленительным следам

Летают пламенные взоры,

И рёвом скрыпок заглушён

Ревнивый шёпот модных жён.

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)

![]()

В речи очень часто одна глагольная форма времени может употребляться вместо другой, в переносном значении.

1. При описании прошлых событий глаголы прошедшего времени заменяются формами настоящего (так называемое настоящее историческое время). В этом случае события как бы приближаются к читателю, разворачиваются у него на глазах.

2. Формы прошедшего времени могут выражать различные значения:

— неосуществлённое намерение совершить действие (Я было хотел зайти, но...);

— повторяемость действия (Хаживал он в гости к нам в то время);

— прошедшее в значении будущего (Ну, я пошёл).

3. Настоящее время может употребляться в значении будущего (Завтра же едем, и незачем откладывать!).

Все перечисленные случаи чаще используются в разговорной речи или в художественной как отражение разговорной, поэтому употребляются в диалогах, в речи повествователя (но не автора).

![]()

2. Прочитайте тексты, подчеркните глаголы, проанализируйте, в форме какого времени они употреблены. • Какое значение имеют эти формы? Возможно ли здесь употребление других форм времени глагола? Аргументируйте свой ответ.

1. Я теперь не сумею даже припомнить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на целую зиму в этот маленький северный русский городишко, о котором учебники географии говорят кратко: «Уездный город такой-то», не приводя о нём никаких дальнейших сведений. Очень недавно провели близ него железную дорогу из Петербурга на Архангельск, но это событие совсем не отразилось на жизни города. <...>

Так и живёт городишко в сонном безмолвии, в мирной неизвестности, без ввоза и вывоза, без добывающей и обрабатывающей промышленности, без памятников знаменитым согражданам, со своими шестнадцатью церквами на пять тысяч населения, с дощатыми тротуарами, со свиньями, коровами и курами на улице, с неизбежным пыльным бульваром на берегу извилистой несудоходной и безрыбной речонки Ворожи, — живёт, зимою заваленный снежными сугробами, летом весь утопающий в грязи, весь окружённый болотистым, корявым и низкорослым лесом.

Ничего здесь нет для ума и для сердца: ни гимназии, ни библиотеки, ни театров, ни живых картин, ни концертов, ни лекций с волшебным фонарём. Самые плохие бродячие цирки и масленичные балаганы обегают этот город, и даже невзыскательный петрушка проходил через него последний раз лет шесть тому назад, о чём до сих пор жители вспоминают с умилением.

Раз в неделю, по субботам, бывает в городе базар. Съезжаются из окрестных диких деревень полтора десятка мужиков с картофелем, сеном и дровами, но и они, кажется, ничего не продают и не покупают, а торчат весь день около казёнки, похлопывая себя по плечам руками, одетыми в кожаные жёлтые рукавицы об одном пальце. А возвращаясь пьяные ночью домой, часто замерзают по дороге, к немалой прибыли городского врача.

Здешние мещане — народ богобоязненный, суровый и подозрительный. Чем они занимаются и чем живут — уму непостижимо. Летом ещё кое-кто из них копошится около реки, сгоняя лес плотами вниз по течению, но зимнее их существование таинственно. Встают они поздно, позднее солнца, и целый день глазеют из окон на улицу, отпечатывая на стёклах белыми пятнами сплющенные носы и разляпанные губы. Обедают, по-православному, в полдень, и после обеда спят. А в семь часов вечера уже все ворота заперты на тяжёлые железные засовы, и каждый хозяин собственноручно спускает с цепи старого, злого, лохматого и седомордого, осипшего от лая кобеля. И храпят до утра в жарких, грязных перинах, среди гор подушек, под мирным сиянием цветных лампадок. И дико орут во сне от страшных кошмаров, и, проснувшись, долго чешутся и чавкают, творя нарочитую молитву против домового.

(А. И. Куприн «Чёрная молния»)

2. Березняк поблизости давно уже был вырезан, и Степану Андреяновичу пришлось немало побродить по навинам, пока за Калинкиной пустошью он наткнулся на нетронутый выводок густых, пушистых берёзок. Он быстро вырубил двое вил, тут же обделал их и принялся за веники. То ли верёвка оказалась короткой, то ли пожадничал, но когда завязал, на земле осталась ещё порядочная куча прутьев — на добрый десяток веников. Ему жалко стало бросать такое добро. А берёзки вокруг так и ластились, так и играли на солнцепёке.

«Дай-ка я ещё порежу, — решил Степан Андреянович. — День всё равно потерян, а вечером лошадь сгоняю, приволоку. Да и Макаровна на поправку пошла — потихоньку переберёт, свяжет в веники. И руки не тоскуют от безделья, и дух здоровый, приятный...» <...>

Когда прутья были снесены в одно место и разостланы рядами по земле (чтобы не согрелись), он сел передохнуть. Солнце уже поворачивало на полудник. Тихо шелестели берёзки. Он привалился спиной к стволу деревца и вскоре, незаметно для себя, задремал. И только он задремал, из сонной зыби выплыла молодая Макаровна.

Вот они с женой мечут сено на домашнем лугу. Ах, какое сено! Душистое, мелкое, как чай... С запада погромыхивает, душно, и он торопится, чтобы управиться до дождя. А кругом видимо-невидимо народу, и все, почему-то прервав свою работу, смотрят на них.

«Ну и молодуха у Стёпоньки», — слышит он завистливые голоса сзади.

Ему лестно от похвалы, и он нет-нет да и взглянет на свою проворную жену. А она, молодая, нарядная, высоко стоит на зароде и ловко подхватывает своими белыми руками охапки сена.

«Ну, до дождя управимся», — радостно думает он, нагибаясь над остатками сена.

(Ф. А. Абрамов «Братья и сёстры»)

![]()

3. Подберите в текстах художественных произведений примеры использования одних форм времени вместо других, определите их функцию.

4. Проанализируйте использование форм времени глагола в баснях И. А. Крылова «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица» или других по вашему выбору.

5. Напишите рассказ о каком-то прошедшем событии, используя формы настоящего и будущего времени.

Занятие 73 (У)

Тема: синонимия наклонений глагола

Основные понятия: формы повелительного, изъявительного, условного наклонений, их употребление в значении других форм; неопределённая форма глагола в значении разных форм наклонений.

![]()

1. Проанализируйте, с помощью каких глагольных форм выражены просьбы, пожелания, приказания. Какое явление вы наблюдали? • Сопоставьте свои наблюдения с содержанием текста «Теория», с. 304.

1. Доставьте этот заказ как можно скорее.

2. Доделать всё за десять минут!

3. Расскажи-ка, что у тебя нового.

4. Оделись бы потеплее, сегодня холодно.

5. Смотри не задень его ненароком.

6. А если бы вам пойти и узнать всё самим?

7. Ну-ка, быстренько пошли все по домам!

![]()

Все формы глагольных наклонений могут употребляться в переносных значениях, в этих случаях форма одного наклонения выступает как синоним по отношению к форме другого наклонения.

Формы повелительного наклонения могут употребляться:

1) в значении условного наклонения («Щепотки волосков Лиса не пожалей (= не пожалела бы), остался б хвост у ней». И. А. Крылов);

2) в значении изъявительного наклонения («А тут не знай ни зим, ни лет - сиди, рисуй плакаты (= не знаю, сижу и рисую)!» В. В. Маяковский)

Формы условного наклонения могут употребляться в значении повелительного (Шли бы вы гулять.).

Формы изъявительного наклонения прошедшего времени некоторых глаголов употребляются в значении повелительного (Пошли вон! Ну-ка взялись все! Дружно!).

В значении разных наклонений может употребляться и неопределённая форма глагола (Стоять смирно!).

Большинство из приведённых форм весьма экспрессивны и употребительны преимущественно в разговорной речи и как её отражение — в художественной; некоторые встречаются и в публицистике.

![]()

2. В следующих примерах найдите формы повелительного и условного наклонений глагола, определите, в своём значении или в значении другого наклонения они употреблены. • Отметьте случаи, когда другие глагольные формы употребляются в значении этих наклонений.

1. а) Послушай-ка, дружище! Ты, сказывают, петь великий мастерище; б) Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, но в одиночестве способен жить не всякий. (И. А. Крылов)

2.

а) Вдруг приходит дьявол сам

С бородою и с усам...

Я шутить ведь не умею

И вскочи ему на шею.

б) Хоть бы месяц этак в шутку

К нам проглянул на минутку...

в) Гости! Лавки отпирайте,

Покупайте, продавайте.

А надсмотрщикам сидеть

Подле лавок и смотреть,

Чтобы не было содому...

г) Так и быть,

Стану, царь, тебе служить.

Только, чур, со мной не драться

И давать мне высыпаться!

(П. А. Ершов)

3. Прочитайте текст, подчеркните в нём глаголы. Какие особенности употребления форм времени, неопределённой формы есть в данном тексте? • Какова роль глаголов в выражении авторского замысла?

Падает лист. Маленький, бледный берёзовый лист. Наступает ещё одна печальная осень, всегда пробуждающая потребность в самоочищении. Пройдёт неделя, другая, и всем ударам себя подставившая, порубленная, изувеченная придорожная берёза отодвинется от всего леса, от мира, от людей. Она будет стоять всё тут же, всё так же, у всех на виду и в то же время сделается отчуждённой, в себя самоё погружённою: и лес по горам оцепенеет в неслыханно ярком наряде, все силы, всю свою мощь, всю тихую тайну выставив напоказ, и грустная прелесть увядания коснётся наших зачерствелых сердец, стронет в них что-то древнее, неотступное. Скорбь уходящего лета напомнит о наших незаметно улетающих днях, как бы охолодит душу, замедлит ход крови, всё вдруг обретёт другой, более глубокий смысл, и нам захочется остановиться, побыть наедине с собою.

Послушать бы, подумать, проникнуться светлой грустью бледного листа — предвестника осени, ещё одного кем-то означенного круга жизни, который совершаем мы вместе с нашей землёю, с этими горами, лесами, и когда-то закончим свой век падением, скорей всего не медленным, не торжественным, а обыденным, обидно простым. И возникает одна и та же неотвязная мысль: «Пока падал лист, пока он достиг земли, лёг на неё, сколько же родилось и умерло на земле людей? Сколько произошло радостей, любви, горя, бед? Сколько пролилось слёз и крови? Сколько свершилось подвигов и предательств? Как постигнуть всё это? Как воссоединить простоту смысла жизни со страшной явью бытия?»

Кто скажет нам об этом? Кто утешит и успокоит нас, мятущихся, тревожных, слитно со всей человеческой тайгой шумящих под мирскими ветрами и в назначенный час по велению того, что зовётся судьбою, одиноко опадающих на землю.

(В. П. Астафьев «Падение листа»)

![]()

4. Проанализируйте формулировки заданий в двух-трёх ваших учебниках по разным предметам. Какие формы повелительного наклонения глаголов в них преимущественно используются? Встречаются ли формы других наклонений в значении повелительного?

Резюме § 17: вопросы для самоконтроля

1. Какие синонимичные личные формы глагола вы используете в своей речи? В каких ситуациях и с какой целью?

2. Чем объясняется переносное употребление форм времени глагола в русском языке? Как вы думаете, частотное ли это явление?

3. Какую роль в языке играет употребление одних форм наклонения в значении других?

4. Для каких стилей речи прежде всего характерна синонимия глагольных форм?

Занятие 74 (У)

Речевой практикум № 12. Комплексный анализ текста

Основные умения:

1) определять тип речи и стиль текста;

2) определять роль глаголов в тексте и особенности употребления форм времени;

3) видеть особенности авторского синтаксиса;

4) находить в тексте слова с указанной орфограммой.

Задание 1. Прочитайте текст ознакомительным чтением. По ходу чтения подчеркните все глаголы.

Склад средней дворянской жизни ещё и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тётки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо лёгкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зелёные озими. Взовьётся откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрёт на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают чётко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем чёрные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тётки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно ещё вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окружённая столетними берёзами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из тёмных дубовых брёвен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, ещё у сарая снимает шапку и по всему двору идёт с обнажённой головой. Он у тётки ездил форейтором, а теперь возит её к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке. Вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тётки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветки лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стёклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьёв дождём пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдёшь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушёного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружён садом, а верхние стёкла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тётка. Она небольшая, но тоже, как и всё кругом, прочная. На плечах у неё накинута большая персидская шаль.

(И. А. Бунин «Антоновские яблоки»)

Задание 2. Определите тип речи и стиль текста.

Задание 3. Определите, о прошлом, настоящем или будущем ведётся повествование. Проследите, когда осуществляется переход повествования от настоящего исторического к прошедшему времени, а затем к будущему в значении прошедшего. Попробуйте объяснить, чем вызвано использование разных временных форм.

Задание 4. Спишите предложения с 7-го по 10-е и выполните задания:

1) графически объясните постановку знаков препинания в каждом предложении;

2) разберите по составу выделенные глаголы;

3) определите вид всех глаголов;

4) какой эффект возникает при смене глаголов несовершенного вида глаголами совершенного вида? Запишите ответ на этот вопрос.

Задание 5. Найдите в тексте авторские сравнения и метафоры. Выпишите те из них, в основе которых лежит образное употребление глаголов.

Задание 6. Найдите в тексте и выпишите слова с орфограммой «Буквы безударных гласных в личных окончаниях глаголов». Графически объясните выбор написания.

Занятие 75 (Б)

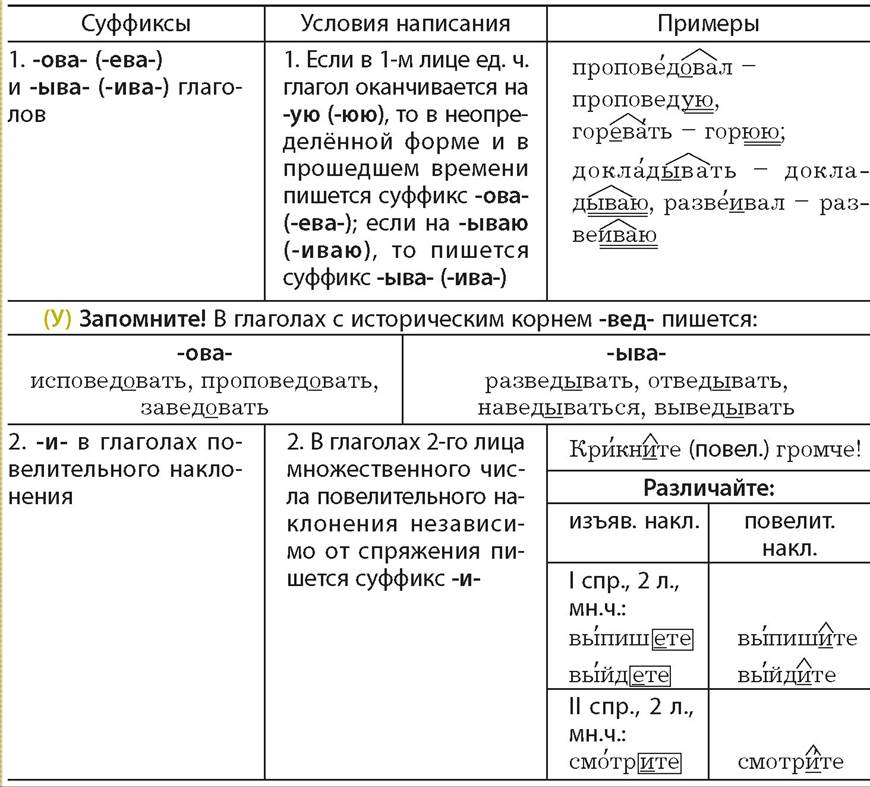

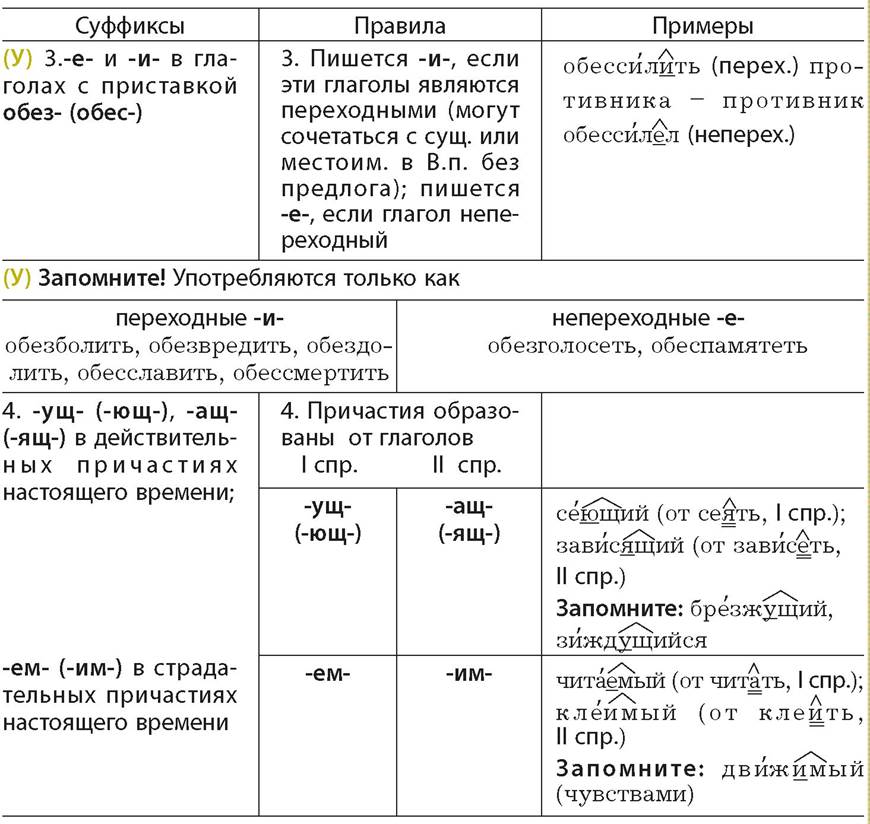

Орфографический практикум № 5. Правописание букв гласных в суффиксах глаголов и причастий

Типы орфограмм: орфограммы-буквы гласных.

Опознавательные признаки: безударное положение гласного.

![]()

Буквы гласных в суффиксах глаголов и причастий

![]()

Задание 1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. • Графически обозначьте условия выбора на месте пропусков букв.

а) Доказ_вал, запис_вал, учит_вал, перекле_вал, планир_вал, перекап_вал, отвоёв_вать, обветр_вать, разрис_вывал, развед_вал, потч_вал, наста_вал, напутств_вать, путешеств_вать, перекид_вать;

б) (У)отвед_вал, завед_вал, исповед_вал .

Задание 2. Выборочный диктант. Найдите и запишите в левый столбик предложения, в которых используются глаголы с суффиксами -ова- (-ева-), в правый — глаголы с суффиксами -ыва- (-ива-). • Графически обозначьте условия выбора написаний.

1. Ветер не мог тут свирепств_вать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась — и Владимир успокоился. 2. В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видела, как обе столицы праздн_вали возвращение войск. 3. Мы уже сказ_вали, что, несмотря на её холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. 4. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерж_вать разговор <...> 5. Тут он [смотритель] принялся перепис_вать мою подорожную <...> 6. Сани поминутно опрокид_вались <...> 7. Вдруг хозяин потреб_вал внимания <...> 8. Соседи говорили о свадьбе как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна рад_валась, что дочь её наконец нашла себе достойного жениха. 9. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее заклад_вать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики совет_вали мне подождать. 10. Терёшка-кучер никогда ничего лишнего не высказ_вал, даже и во хмелю. 11. Из уважения к истине мы <...> принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответств_вал мрачному его ремеслу. 12. В трёх верстах от станции *** стало накрап_вать и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. (А. С. Пушкин) 13. Как он умел обыгр_вать людей до последней копейки и оставаться им приятелем, я решительно не понимаю. (Л. Н. Толстой) 14. Облако спряталось, заг_релые холмы нахмур_лись, воздух покорно застыл, и одни только встрево- же_ые чибисы где-то плакали и жал_вались на судьбу. 15. Егорушка услыш_л тихое, очень ласковое журчанье и почувств_вал, что к его лицу прохладным бархатом прик_снулся какой-то другой воздух. (А. П. Чехов) 16. Детство стало понемногу связ_вать меня с жизнью, — теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта... 17. Неожиданно, застёг_вая полушубок, вошёл с обычной своей бодростью отец... 18. В кабинете, окле_нном старенькими золотистыми обоями, было всё просто, буднично ... 19. Я не мог не испыт_вать тех совсем особых чувств, что испы- т_вают все пиш_щие юноши, уже увид_вшие своё имя в печати. 20. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озарённого, колебл_т огни оплыва_щих свечей. (И. А. Бунин)

Задание 3. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Придумайте и запишите предложения, используя глаголы в нужном наклонении. • Графически обозначьте условия выбора на месте пропусков букв.

1. Вспомн_те наши прогулки по осеннему лесу! 2. Когда вспомн_те, напишите мне несколько строк. 3. Немедленно умолкн_те! 4. Начнём репетицию, как только вы умолкн_те. 5. Выйд_те, пожалуйста, из зала! 6. ... 7. Исполн_те эту пьесу ещё раз. 8. ... о Т3т,т 9. Вы пиш_те почти без ошибок. 10. ...

Задание 4. (У) Спишите, вставляя пропущенные буквы. • Устно объясните условия выбора написаний. Подчеркните орфограммы на месте пропусков букв.

1. От тяжёлой изнуряющей работы он обессил_л. 2. Наши войска обессилили противника. 3. Местность обезлес_ла от пожара. 4. Пожар обезлес_л местность. 5. Подвиг обессмерт_л героя. 6. От простуды певец обезголос_л. 7. Война обездол_ла жителей страны. 8. Мелиораторы обезвод_ли сырой участок. 9. Мелкие речушки и

болотца обезвод_ли от засухи. 10. Дом внезапно обезлюд_л. Задание 5 Спишите, вставляя пропущенные буквы. • Графически обозначьте условия выбора написаний на месте пропусков букв.

Заг_ра_щий на берегу, бор_щийся за право, се_щий траву, та_щий снег, еле дыш_щий, плохо слыш_щий, стро_щийся дом, бре_щий полёт, пляш_щий человек, душ_щий свободу, леч_щий врач, колыш_щиеся знамёна, зижд_щая сила, кле_щие коробочки, брезж_щий рассвет, кол_щая боль, по независ_щим обстоятельствам, стел_щийся туман, пил_щие дрова, скач_щие кони; зави- с_мый от обстоятельств, ненаруша_мая тишина, рекоменду_мая литература, муч_мый совестью, леле_мый матерью, испытыва_мые муки, вид_мый глазами, увлека_мый ветром, уважа_мый всеми, поднима_мый (в)верх, опека_мый родителями, разрабатыва_мый

Задание 6. Объяснительный диктант. • Графически обозначьте условия выбора букв гласных в суффиксах глаголов и причастий.

1. Живопись важна ещё и тем, что художник часто замечает то, что вы совсем не вид_те и не замеча_те. 2. Вы [писатели] эти краски нос_те в памяти. 3. Куда же вы смотр_те? Вот вид_те — там лес совершенно тёмный, глухой... (К. Г. Паустовский) 4. Вспомн_те, как в старину вы нам певали, песню запойте для нас, милые Музы! (Д. С. Самойлов) 5. Пора, - шепнул мне доктор, дёргая за рукав, - если вы теперь не скаж_те, что мы знаем их намерения, то всё пропало... 6. Но помн_те, что если вы меня не убьёте, то я не промахнусь — даю вам честное слово. 7. И вы не отказ_ваетесь от своей клеветы? не прос_те прощения?.. (М. Ю. Лермонтов) 8. Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот, смотри: из-за дремл_щих сосен как будто пожар восстаёт. 9. ... Люблю безмолвие полунощной природы, люблю её лесов лепеч_щие своды... 10. Кто пробудил ручей в овраге, сначала слыш_мый едва? 11. Упущ_нных побед немало, одерж_н- ных побед немного. 12. Чем унять теребящую горечь рябины, этот вяж_щий вкус предосеннего сока? (Д. С. Самойлов)