Русский язык и литература. Русский язык 10 класс - Р. Н. Бунеев 2016

Введение в науку о языке

Понятие о современном русском литературном языке

Занятие 14 (Б)

Тема: современный русский литературный язык

Основные понятия: национальный язык, литературный язык.

Информационный тренинг: переработка информации, фиксирование её в виде таблицы, схемы.

![]()

1. Прочитайте текст. Попробуйте объяснить, какое отношение он имеет к теме занятия.

— Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?

— Доброго здоровья, — за всех ответил пожилой казак. — Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом.

— Держи туда, — приказал Давыдов кучеру и соскочил с саней... Растирая щеки перчаткой, он пошёл за санями.

Казаки тоже направились к конюшне, недоумевая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жёсткое российское «г», идёт за санями, а не в сельсовет. <...>

— Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожжаться? Разве ж это, скажем, служащего дело? А кучер на что? — не вытерпел чернобородый.

— Это нам дюже чудно, — откровенно признался дед.

Ответить Давыдов не успел.

— Да он коваль! — разочарованно воскликнул молодой желтоусый казачишка, указывая на руки Давыдова...

— Слесарь, — поправил Давыдов.

(М. А. Шолохов «Поднятая целина»)

• Опираясь на собственное языковое чутьё, выделите в тексте слова и формы слов, находящиеся за пределами литературного языка.

• Попробуйте самостоятельно сформулировать определение литературного языка.

![]()

2. Прочитайте текст ознакомительным чтением, найдите ответы на вопросы: 1) Что отличает русский национальный язык от русского литературного языка? 2) Какие формы литературного языка выделяются?

Русский национальный язык неоднороден по своему составу, он включает в себя как литературный язык, так и языковые пласты, которые не относятся к литературному языку: диалекты, просторечия, жаргоны.

Современный русский литературный язык — это исторически сложившаяся высшая (образцовая) форма национального языка. Это язык общенародной культуры, язык нормированный; это язык государственных актов, науки, школьного обучения, печати, театра, радио, телевидения, художественной литературы. Иначе говоря, литературный язык полифункционален.

Нормированность литературного языка обеспечивается целой системой исторически сложившихся общепринятых языковых норм, обязательных для всех его носителей. Так, орфоэпические нормы пред писываю т литературное произнесение слов (например, киломе́тр, звони́т; произнесение на конце слов звука [г] как [к], а не как [х]: сне[к], пиро[к]); лексические нормы запрещают употребление слов грубых, просторечных, диалектных; правописание и образование грамматических форм также подчиняются определённому образцу. Несмотря на некоторые колебания (в связи с развитием литературного языка и его взаимодействием с диалектами), нормы литературного языка являются необходимым условием его существования; без них литературный язык не мог бы сохраняться и служить связью между разными поколениями людей. Соблюдением норм обеспечивается единство языка.

Литературный язык существует в двух формах: устной и письменной, которые рассчитаны на разные виды восприятия — слуховое и зрительное.

Письменный литературный язык имеет стилевые разновидности: научный, официально-деловой, публицистический, художественный стили.

Литературный язык превосходит все остальные разновидности национального языка широтой своего применения (функционирования). Диалекты, городское просторечие и т. д. обслуживают в основном потребности бытового, устного общения, а литературный язык используется и как язык литературы и искусства, и в бытовом, и в научном, и в официально-деловом, и в межнациональном общении.

Литературный язык принимается обществом как образцовая форма национального языка, и именно потому он используется во всех сферах общения.

• Выделите основные признаки современного русского литературного языка. Запишите эту информацию в виде таблицы или схемы.

![]()

В тексте задания 1 есть указание на одну из норм русского литературного языка. Назовите её.

Можно ли сказать, что текст М. А. Шолохова написан современным русским литературным языком? Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, как соотносятся между собой понятия «стиль художественной литературы» и «литературный язык».

![]()

3. Замените диалектные и просторечные обороты синонимами. Запишите литературный вариант.

Люди с нашего поколения — ..., маленько подумай — ..., враз справилась — ..., билет в самолёт — ..., вернуться со школы — ..., прилетел с Лиссабона - ..., хочу тока одного — ..., действовать врастопырку — ..., я извиняюсь — ..., заместо его назначили другого — ..., они были гораздо слабже — ..., сколь угодно — ..., не станет сильно хуже — ..., убираться в квартире — ...

4. А. Н. Афанасьев, историк, исследователь фольклора, собирал и изучал сказки. Прочтите предложения из сказок. Правомерно ли считать неуместными используемые диалектные и просторечные выражения? Стали бы вы читать в таком варианте эти сказки современным детям? Почему?

1) Дед слез с воза, подошёл к лисичке, а она не ворохнётся.

2) А лисичка-сестричка, покушамши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли ещё что-нибудь стянуть.

3) Зело удивительно: шла лисица из дальних пустынь. Завидевши петуха на высоцем древе, говорит ему ласковые слова...

4) Старик молча уклал пожитки, велел дочери накинуть шубняк и пустился в дорогу.

5. Прочтите приведённые ниже тексты. Оцените их с точки зрения уместности использования речевых средств в конкретных ситуациях. Какие речевые нарушения вы заметили?

1. Алексей после спора, который состоялся на уроке истории, никак не мог успокоиться, мысленно он рассуждал: «Не могу согласиться с тем, что я потерпел фиаско. Мишка так легко опровергал мои аргументы, что я с трудом ему оппонировал! Факты, которыми он оперировал, были почти неопровержимы. Завтра непременно нанесу ему визит, и мы продолжим дискуссию».

2. Роман за неуспеваемость по физике был вызван к завучу. В сердцах он произнёс: «Я никак не могу врубиться, как это «сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна квадрату расстояния между ними». Вчера моя сестра просто достала, загрузила меня по полной. Она у меня ботаник. Ленка говорит, что всё это проще простого, что это и ежу понятно. А я в физике — ноль. Чувствую, завтра препод опять врубит мне пару шаров. Сплошная невезуха!»

• Предложите свои варианты высказываний, которые вы считаете уместными в данных ситуациях.

![]()

6. Познакомьтесь с фрагментом текста газетной статьи. Найдите слова и выражения, не относящиеся к литературному языку. Проведите литературную обработку и запишите текст в исправленном виде, выразив свою позицию по проблеме, поставленной автором статьи.

Я знаю, конечно, замечательные русские поговорки про исполнение законов типа «Закон — что дышло, куда повернул, туда и вышло». Однако сама форма подобных высказываний — фольклор, народное творчество. И потому относиться к ним хочется с соблюдением некоей дистанции. Дескать, это когда-то, во времена Николая Васильевича Гоголя, были в ходу подобные взгляды, а теперь — не то. Думать так — несусветная глупость! И подтверждение вижу всякий раз, когда прохожу по подземным уличным переходам.

Громкий потусторонний голос из невидимых репродукторов вещает: «Запрещена торговля с рук... расклейка объявлений... реклама заведомо некачественных товаров...» Как же так, думаю я, если в переходах запрещена торговля, расклейка, незаконная реклама, то кто же может меня обмануть? Ведь по идее этими правилами я должна быть накрепко ограждена от всяческих посягательств.

Спускаюсь в метро, иду по переходу — стоят шибко активные торговцы всякой дребеденью... Читаю расклеенные объявления о концертах сомнительных рок-групп на перилах эскалаторов, на стёклах вагонов. Почему так происходит? Да потому, что элементарный штраф за нарушение светит только последнему лоху, который не сумел договориться.

Я, конечно, размышляю на приземлённо-бытовом уровне об отношении к законам и их исполнении. Но, думаю, непонимающим надобно законы доходчиво разъяснять. Такое вот моё мнение.

(По материалам газет, 2006 г.)

7. Обратитесь к тексту пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Подумайте, как связана основная тема пьесы с обсуждаемой на занятии проблемой. Отберите несколько наиболее ярких фрагментов речи Элизы Дулитл и Генри Хиггинса. Самостоятельно сформулируйте проблему своего исследования, проведите его и сделайте выводы.

Занятие 15 (У)

Тема: современный русский литературный язык и диалекты

Основные понятия: литературный язык, диалекты, говоры, наречия.

Информационный тренинг: формулирование тезисов по тексту, составление опорной записи с помощью ключевых предложений текста.

![]()

1. Прочитайте высказывания лингвистов о диалектах. Какая мысль их объединяет? Сформулируйте и запишите на основе данных высказываний общий тезис.

Если бы литературный язык оторвался от диалектов, от «почвы», то он, подобно Антею*, потерял бы всю свою силу и уподобился бы мёртвому языку, каким является теперь латинский язык.

(Л. В. Щерба)

* Антей — в греческой мифологии великан, непобедимый, пока соприкасался с землёй.

Те, кто говорит диалектно, стали стыдиться своей речи. И раньше, бывало, стыдились, если попадали в городскую, недиалектную среду. Сейчас и в своей семье старшие слышат от младших, что они, старшие, говорят «неправильно», «некультурно». Голос лингвистов, советующих сохранять уважение к диалекту и использовать местную речь в семье, среди односельчан (а в иных условиях пользоваться речью, которой учит школа), — этот голос не был услышан.

(М. В. Панов)

Литературный русский язык сложился на основе среднерусских говоров; для него характерно «аканье», взрывной [г], твёрдый [т] в окончаниях глаголов 3-го лица.

(Ю. А. Бельчиков)

![]()

2. Прочитайте. • Назовите территориальные разновидности языка. • Какие наречия выделяются на территории России? Какими языковыми особенностями они отличаются?

Русский язык — это национальный язык русского народа. В национальных языках, которые складывались на значительных территориях, обычно выделяются местные диалекты, или наречия. Диалектами называют территориальные варианты одного и того же языка (от греч. dialect — разговор, говор, наречие). В диалекты объединяются отдельные территориальные говоры, которые могут быть распространены лишь в нескольких населённых пунктах, иногда — и в одном селе, в одной деревне. Крупные группы диалектов принято называть наречиями. Современные наречия, диалекты, говоры — это результат развития древнерусских говоров, история которых уходит корнями в глубокую древность. Да и сам литературный язык тоже «потомок» говоров: ведь в его основе лежат говоры Москвы и окружавших её деревень.

На территории России выделяются два основных наречия: севернорусское и южнорусское. Они отличаются друг от друга некоторыми особенностями в произношении, в грамматических формах и в словаре. Например, в севернорусском наречии произносят [о]го́нь, в[о]да́ («о́кают»); в форме 3-го лица глаголов произносят твёрдый звук [т] — но́си[т], но́ся[т]; приспособление для того, чтобы держать сковороды, называют «сковоро́дник»; в южнорусском наречии произносят — [а]го́нь, в[а]да́ («а́кают»), в форме 3-го лица глаголов произносят мягкий звук [т] — но́си[т'], но́ся[т']; приспособление для того, чтобы держать сковороды, называют «ча́пельник, ча́пля».

Между северным и южным наречиями находится полоса среднерусских диалектов, которые совмещают в себе северные и южные черты. Например, представители среднерусских диалектов произносят твёрдый [т] в глаголах 3-го лица единственного и множественного числа; в одних говорах среднерусского диалекта «акают», в других — «окают».

Диалекты сохраняют некоторые древние черты русского языка. Изучение диалектов имеет большое научное и культурное значение: по сохранившимся в них особенностям учёные восстанавливают картину жизни русского языка в далёком прошлом, объясняют факты современного литературного языка. Например, в современном русском литературном языке нет слов «льзя» и «лепо», зато они присутствуют в новгородских, псковских, ярославских и других говорах. Слова «льзя» и «лепо» были литературными в древнерусском языке, а теперь сохранились только в диалектах.

Литературный язык и диалекты влияют друг на друга. С одной стороны, многие диалектные особенности утрачиваются, с другой — диалектные слова входят в литературную речь, становятся общенародными (например, «бублик», «кондовый»).

• Покажите с помощью схемы, как соотносятся понятия диалекты, говоры, наречия.

![]()

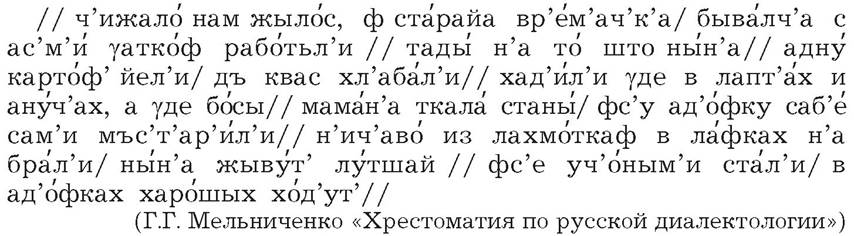

3. Прочитайте фрагмент живой народной речи жительницы села Столицы Старожиловского района Рязанской области М. В. Полосиной, 65 лет (запись 1965 г.). Выделите особенности, характерные для южного наречия.

• Переложите текст на литературный язык, запишите его в транскрипции.

4. Прочитайте. Что понимает под «неряшливостью в языке» автор текста? Как соотносятся диалекты и русский литературный язык?

Как говорить?

Язык в ещё большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. Есть разного рода неряшливости в языке человека.

Если человек родился и живёт вдали от города и говорит на своём диалекте, в этом никакой неряшливости нет. <...> Мне эти местные диалекты, если они строго выдержаны, нравятся. Нравится их напевность, <...> местные слова, местные выражения. Диалекты часто бывают неиссякаемым источником обогащения русского литературного языка. Как-то в беседе со мной писатель Фёдор Александрович Абрамов сказал: «С русского Севера вывозили гранит для строительства Петербурга и вывозили слово — слово в каменных блоках былин, причитаний, лирических песен... «Исправить» язык былин — перевести его на нормы русского литературного языка — это попросту испортить былины.

Иное дело, если человек долго живёт в городе, знает нормы литературного языка, а сохраняет формы и слова своей деревни. Это может быть оттого, что он считает их красивыми и гордится ими. Это меня не коробит. Пусть он и окает, и сохраняет свою привычную напевность. В этом я вижу гордость своей родиной — своим селом. Это не плохо, и человека это не унижает. Это так же красиво, как забытая сейчас косоворотка, но только на человеке, который её носил с детства, привык к ней. Если же он надел её, чтобы покрасоваться в ней, показать, что он «истинно деревенский», то это и смешно, и цинично: «Глядите, каков я: плевать я хотел на то, что живу в городе. Хочу быть непохожим на всех вас!»

<...> Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно — прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и трудно — это надо, надо.

(Д. С. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»)

![]()

5. Согласны ли вы с позицией академика Д. С. Лихачёва? Напишите текст на одну из тем: «Нужно ли учиться литературному языку?» или «Как можно научиться «хорошей, спокойной, интеллигентной» речи?». Выберите жанр (памятка, инструкция, советы, эссе и пр.)

Резюме § 4

1. Литературный язык - это высшая форма национального языка, которая определяется целой системой норм.

2. Территориальные варианты языка называются диалектами, наречиями, говорами.

3. Диалекты русского языка отличаются от литературного русского языка произношением, лексикой, элементами грамматики. Русские диалекты в отличие от литературного языка существуют только в устной форме.

Литература к § 4

1. Лихачёв Д. С. Письма о добром и прекрасном.

2. Петрищева Е. Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка. — М., 1984.

3. Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. — М., 1991.