Русский язык и литература. Русский язык 10 класс - Р. Н. Бунеев 2016

Введение в науку о языке

Языковая норма

Занятие 16 (Б)

Тема: понятие языковой нормы. Виды норм. Орфоэпические нормы

Основные понятия: языковая норма, признаки нормы, орфоэпические нормы.

Информационный тренинг: выделение ключевых понятий текста, постановка вопросов к частям текста, составление вопросного плана.

![]()

1. Представьте, что вас попросили привести пример языкового правила. Какие правила вы сформулируете в первую очередь? Сравните ваш ответ с ответами одноклассников. Что вы заметили?

2. Прочитайте пары слов. Какую из форм каждой пары вы употребляете в речи?

Хотят — хочут, кладёт — ложит, ещё лучше — более лучше, краси́вее — красиве́е, их — ихний, оттуда — оттудова, нет мест — нет местов.

• Если только один вариант в каждой паре является безусловно правильным, а второй — ошибочным, то о чём это говорит? Сделайте вывод.

3. Обратитесь к своему речевому опыту: вспомните, в каком контексте вы встречали слово норма. Составьте и запишите словосочетания со словом норма в разных его значениях. Какое из значений актуально для нашего занятия? • На основании наблюдений, которые вы проводили сейчас и ранее, в § 4, попробуйте самостоятельно сформулировать, что такое нормы в языке.

![]()

4. Прочитайте. • По ходу чтения фиксируйте, какие понятия раскрываются в тексте.

Отличительной чертой литературного языка является норми́рованность, то есть наличие правил, соблюдать которые обязаны все члены общества. Эти правила закреплены в словарях современного русского языка и грамматических справочниках.

Языковой нормой называют принятые в языковой практике образованных людей правила произношения, словоупотребления, использования грамматических, стилистических и других языковых средств.

Языковой факт признаётся нормативным (правильным) при наличии ряда признаков: 1) если он регулярно употребляется (воспроизводится); 2) соответствует возможностям системы литературного языка; 3) одобряется обществом.

Языковая норма отличается правильностью, стабильностью, системностью, о её сохранности заботятся печать, радио, телевидение, она является предметом и целью школьного обучения русскому языку. Среди тех, кто бережёт нормы литературного языка, выступают учёные-языковеды, талантливые писатели, учителя, журналисты, редакторы, а также каждый из нас — каждый отвечает за судьбу русского литературного языка, за сохранение традиций в использовании языковых средств, в выборе вариантов и т. п.

Существуют нормы произношения (орфоэпические), словоупотребления (лексические), нормы употребления частей речи (грамматические). Для письменной речи существуют также орфографические и пунктуационные нормы.

По степени обязательности различаются нормы строго обязательные и вариативные. Нарушение строго обязательных норм расценивается как слабое владение русским языком. Например, надо произносить: алфави́т (не алфа́вит), при́нял (не приня́л), говорить курица (не кура), благодаря чему (не благодаря чего).

В литературном языке могут сосуществовать вариантные нормы: орфоэпические (будни[ш]ный и будни[ч']ный, высо[к'и]й и высо[къ]й); морфологические и словообразовательные (манжет, -а (муж. род) и манжета, -ы (жен. род), напроказить и напроказничать); варианты грамматических форм (стакан чаю и вкус чая, капает и каплет); синтаксических (жду письмо и жду письма, исполненный чем и исполненный чего).

• Поставьте вопросы к смысловым частям текста. Запишите вопросный план. Используйте его в качестве опоры для устного высказывания.

5. Дайте определение орфоэпии. Какой уровень языка охватывают орфоэпические нормы? • Прочитайте.

Орфоэпическая система русского литературного языка сложилась на базе московского говора: в XVII веке московская речь, объединившая в себе особенности северного и южного наречий русского языка, стала восприниматься как образцовая.

В начале XVIII века столицу перенесли из Москвы в Петербург, и это привело к тому, что в новой столице сформировалась особая система произношения, несколько отличная от московской. Так, петербуржцы часто говорили: вла[стн]о, пра[здн']ик, и[ш'ч']у, в[эи]сна, а москвичи - вла^н]о, пра[з'н']ик, и[ш']у, в[иэ]сна и т. д. Сегодня различия между московской и петербургской нормами сглаживаются.

Орфоэпические нормы — это нормы правильной постановки ударения и верного произнесения слова.

Орфоэпические нормы не являются чем-то застывшим, раз и навсегда установленным. Между произносительными нормами разных поколений (так называемые «старшая» и «младшая») появляются различия. В наши дни, напри мер, носители «старшей» нормы говорят: [д'в']ерь, улыба́ю[с], ти́[хъ]й, а представители «младшей» — [дв']ерь, улыбаю[с'], ти[х'иэ]й.

Раньше круг слов, в которых произносилось [шн] на месте букв -чн-, был шире, чем сейчас. Говорили: кори[шн,]евый, кирпи[ш]ный, цвето[шн]ый и т. д. Сегодня на месте букв -чн- могут быть разные звуки. Обязательно произносится [чн]: точный, вечный, алчный; только [шн]: конечно, скучно, нарочно, двоечник, девичник, яичница; возможны оба варианта: булочная, сливочный, порядочный. В тех случаях, когда слова с -чн- входят в состав устойчивых сочетаний, фразеологизмов, сохраняется [шн]: шапо[шн]ое знакомство; с суконным рылом в кала[шн]ый ряд и т. п.

Как тут не растеряться без специального справочника ([чн], [шн])? Такими справочниками служат орфоэпические словари. Например, «Орфоэпический словарь русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова; «Словарь ударений русского языка» Р. В. Крыловой; «Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке» К.С. Горбачевича, «Словарь ударений русского языка» Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва; «Словарь трудностей русского произношения» М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткиной; небольшой «Словарь произношения, ударения и формообразования» имеется в книге Л. И. Скворцова «Правильно ли мы говорим по-русски?».

• Сформулируйте, каким орфоэпическим нормам вы должны следовать в своей речи.

![]()

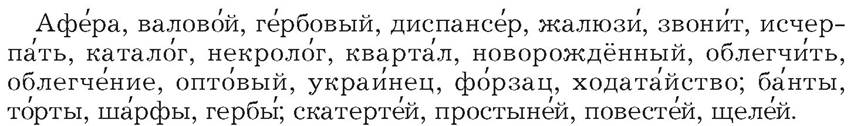

6. Произнесите вслух следующие слова, следя за правильной постановкой ударения и произношением. Выпишите те слова, которые вы раньше произносили неверно. • Запомните нормативное произношение!

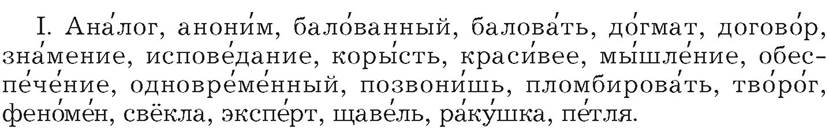

7. Поставьте ударение в данных словах и проверьте себя (см. «Приложение», с. 345). • Из части I выпишите слова, в которых допустимы два варианта ударения.

I. Аналог, аноним, балованный, баловать, догмат, договор, знамение, исповедание, корысть, красивее, мышление, обеспечение, одновременный, позвонишь, пломбировать, творог, феномен, свекла, эксперт, щавель, ракушка, петля.

II. Нажил — нажила — нажило — нажили; понял — поняла — поняло — поняли; пролил — пролила — пролило — пролили; принял — приняла — приняло — приняли; отозвал — отозвала — отозвало — отозвали.

Ответ:

8. Установите особенности произношения рифмующихся слов. Как их надо произносить для сохранения точной рифмы?

1. На почве, зноем раскалённой,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит один во всей вселенной.

2. По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит.

3. Иль взор унылый не найдёт

Знакомых лиц на сцене скучной,

И, устремив на чуждый свет

Разочарованный лорнет,

Веселья зритель равнодушный...

(А. С. Пушкин)

4. По дорогам усохшие вербы

И тележная песня колёс...

Ни за что не хотел я теперь бы,

Чтоб мне слушать её привелось.

5. Я не знаю, что будет со мною...

Может, в новую жизнь не гожусь.

Но и всё же хочу я стальною

Видеть бедную, нищую Русь.

(С. А. Есенин)

• С какими нормами вы встретились в текстах - с обязательными или вариантными?

![]()

9. Составьте свой личный «Словарь трудностей произношения и ударения» и старайтесь почаще к нему обращаться, чтобы избавиться от орфоэпических ошибок в речи. Для удобства запоминания можно составить искусственный текст, куда войдут все эти слова.

10. Выпишите из текста статьи задания 5 все слова с буквосочетанием чн, добавьте к ним другие слова с этим сочетанием букв и составьте искусственный текст, куда войдут все эти слова. Проведите исследование: попросите не менее пяти человек прочитать этот текст вслух и зафиксируйте произношение каждого из опрошенных. Прочитайте текст сами, зафиксируйте и своё произношение. Обработайте результаты удобным для вас способом. Выявите закономерности и попытайтесь спрогнозировать возможные изменения орфоэпической нормы.

Занятие 17 (Б)

Тема: лексические нормы

Основные понятия: нормы словоупотребления, нарушение норм.

Информационный тренинг: ознакомительное чтение.

![]()

1. Прочитайте предложения, в которых нарушены нормы словоупотребления. Попробуйте обнаружить эти ошибки и исправить их, опираясь на свой речевой опыт.

В данный момент времени мама не может подойти к телефону. Шесть стран соорудили спасательные экспедиции на поиски экипажа.

Ученики нашей школы учатся по учебникам учёных-лингвистов.

Я принял должные меры, чтобы избавиться от простуды.

Бюро справок подскажет адреса нужных магазинов.

Он был наказан отцом за обнаруженные недостатки в сфере учебной деятельности.

![]()

2. Прочитайте текст ознакомительным чтением, используя приём фиксации внимания на опорных существительных. • Дайте определение норм словоупотребления. С чем могут быть связаны нарушения этих норм?

Под нормами словоупотребления (лексическими нормами) понимаются правильность выбора слова и уместность его употребления.

Нарушения норм словоупотребления могут быть связаны:

1. Со смешением в употреблении однокоренных слов, близких по значению и сфере употребления, но разных по образованию (паронимов): объёмный — объёмистый, нарочно — нарочито; со смешением близких по сфере употребления, но не полностью совпадающих по значению слов (синонимов): педагог русского языка вместо учитель русского языка.

2. С употреблением в определённой речевой ситуации слов иного функционального стиля: например, в нейтральной речи — проживать (вместо жить), прибыть (вместо прийти) и др.

3. С непониманием значения редких или устаревших слов (деверь, шурин, изустный), а также заимствованных слов (армада, регион, аншлаг).

Нарушение закономерностей сочетаемости слов приводит к логически избыточным сочетаниям (очень громадный, памятный сувенир, прейскурант цен), которые называются плеона́змами, к повтору однокоренных слов (тавтоло́гии). При употреблении фразеологических оборотов ошибки связаны с неправомерными заменами компонентов фразеологизма (например, пока суть да дело вместо пока суд да дело; играть главную скрипку в чём-нибудь вместо играть первую скрипку и т. д.).

• Вернитесь к примерам из задания 1. Объясните, с чем связано нарушение норм словоупотребления.

![]()

3. Устно объясните разницу в значении слов русский и российский (в случае затруднения обратитесь к толковому словарю). Составьте и запишите несколько словосочетаний с каждым из этих слов.

4. Подберите к данным ниже заимствованным словам русские синонимы, запишите. • Попробуйте объяснить, в каких ситуациях целесообразнее использовать заимствования, а в каких - русские слова.

![]()

• Объясните, когда замена русского слова иноязычным синонимом является нарушением лексической нормы. Вернитесь к материалам занятия 2, в частности к Федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации».

5. Устно объясните различие между паронимами (словами, близкими по звучанию, но разными по значению; имеющими, как правило, один корень и относящимися к одной части речи). Составьте и запишите с ними словосочетания.

Адресат — адресант, безответный — безответственный, дипломат — дипломант, описка — отписка, контакт — контракт, преемник — приёмник.

6. Укажите, какие ошибки в словоупотреблении допущены авторами школьных сочинений. Исправьте ошибки.

1. Муму посмотрела на хозяина своими печальными очами.

2. У собаки Травки умер хозяин Антипыч, уважаемый ею.

3. Собака бросилась к хозяину и повесила свои лапы ему на грудь.

4. Пьер не въехал в ситуацию: он полагал, что Элен любит его.

5. У Наташи Ростовой семь пятниц на неделе: то она готова бежать с Анатолем, то нет — и это романтическая натура!

![]()

7. Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях. С чем связаны ошибки: 1) с лексической избыточностью; 2) с повторением однокоренных слов; 3) с неуместностью использования заимствованных слов; 4) со смешением стилистически разнородной лексики?

1. Промышленная индустрия нашей страны стремительно развивается. 2. Ученики приучены беречь каждую минуту времени. 3. Взаимоотношения героев романа друг с другом сложны и противоречивы. 4. Загрязнение атмосферного воздуха — актуальная экологическая проблема. 5. Нарушители дисциплины подвергаются разным санкциям воздействия. 6. В.И. Даль аккумулировал в себе русскую национальную культуру. 7. Князь не любил тусоваться в светском обществе, так как оно претило ему. 8. В Москве открыт новый мемориальный памятник Петру I работы скульптора З. Церетели. 9. Срок сдачи зачёта пролонгирован. 10. Наше общество ждёт экспансия креативных людей.

![]()

8. Перечитайте свои письменные работы и работы одноклассников. Выявите и сгруппируйте ошибки, связанные с нарушением лексических норм. Составьте памятку, которая поможет вам и вашим одноклассникам избавиться от этих речевых ошибок.

9. Найдите в тексте из комедии А. С. Грибоедова пример словоупотребления, которое было нормативным в XIX веке, но рассматривается как нарушение лексической нормы с точки зрения современного литературного языка.

Ах! к воспитанью перейдём.

Что, нынче, так же, как издревле,

Хлопочут набирать учителей полки,

Числом поболее, ценою подешевле?

Не то чтобы в науке далеки;

В России, под великим штрафом,

Нам каждого признать велят

Историком и геогра́фом.

(А. С. Грибоедов «Горе от ума»)

Занятие 18 (У)

Тема: грамматические нормы

Основные понятия: грамматическая норма, нарушение норм.

Информационный тренинг: переработка информации (перевод содержания таблицы в связный текст).

![]()

1. Определите, в каких случаях вы употребите окончание -у (-ю), а в каких -а (-я) существительных в родительном падеже мужского рода. • Проверьте себя по словарю.

Задать перц_ — вырастить два сорта перц_; натерпеться страх_ — не знать страх_; наделать шум_ — было много шум_; спор_ нет — предмет спор_ ничтожен.

2. Запишите, выбрав правильный вариант употребления личного местоимения.

Вопреки (ему — нему), между нами и (ими — ними), при помощи (её — неё). Около (их — них), без (его — него), лучше (их — них).

• В каких случаях вы использовали оба варианта?

3. Познакомьтесь с высказываниями лингвистов о литературной норме.

Норма может состоять в отсутствии нормы, то есть в возможности сказать по-разному. (Л. В. Щерба)

Раньше нормой был запрет, теперь нормой стал выбор. (М. В. Панов)

• Какие выводы вы можете сделать по результатам выполнения заданий 1 — 3?

![]()

Грамматические нормы связаны с правильностью употребления слов тех или иных частей речи, с выбором формы слова. Основная трудность при освоении грамматических норм, связанных с правильностью употребления слов тех или иных частей речи, заключается в существовании вариантных форм.

Разрешить сомнения, возникающие при выборе вариантных форм, вам помогут следующие словари и справочники: А. А. Зализняк «Грамматический словарь русского языка. Словоизменение», Н. А. Еськова «Краткий словарь трудностей русского языка. Грамматические формы. Ударение», Б. Т. Панов, А. В. Текучёв «Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка». Синтаксические нормы частично отражены в словаре-справочнике Д. Э. Розенталя «Управление в русском языке».

Нормы употребления слов разных частей речи будут подробно рассматриваться в 3-м разделе нашего учебника. В этом параграфе остановимся более подробно на грамматических нормах, связанных с синтаксисом.

4. Познакомьтесь с таблицей. Опираясь на свой речевой опыт, подберите и запишите примеры на каждое положение таблицы.

Согласование сказуемого с подлежащим

|

Сказуемое ставится в форме единственного числа |

Сказуемое ставится в форме множественного числа |

|

|

1. При подлежащем, выраженном сочетанием собирательного существительного (ряд, большинство, меньшинство, часть и т. п.), количественного числительного или слова несколько и существительного в форме Р. п. мн. ч. |

||

|

если подлежащее обозначает предметы неодушевлённые: Ряд столов стоял в углу комнаты. Несколько игрушек лежало на диване. |

если речь идёт о предметах одушевлённых: Большинство учеников поехали на экскурсию в Ростов Великий. Пять учеников уже сдали экзамен. Несколько человек ходили по коридору. |

|

|

2. При составных числительных, оканчивающихся на один: Сто сорок один ученик принял участие в олимпиаде по литературе. |

2. При числительных два, три, четыре: Два учебника лежат на столе. Четыре студента вошли в аудиторию. |

|

|

3. При словах тысяча, миллион, миллиард; при существительных лет, месяцев, дней, часов: Не одна тысяча посылок отправлена в регион, пострадавший от землетрясения. Прошло сто лет. 4. При подлежащем, включающем слова много, мало, сколько, немного, немало, несколько: Сколько картин встаёт передо мной! Много детей посещает этот кружок. 5. Наличие при подлежащем уточняющих слов, сравнительных оборотов, присоединительных конструкций не влияет на форму согласования со сказуемым: Никто из официальных представителей, не говоря о многочисленных журналистах, не знал, когда начнутся переговоры. |

||

|

6. При сочетании в подлежащем существительных в форме именительного и творит |

ельного падежа (с предлогом с) |

|

|

если второй предмет / лицо лишь сопутствует основному производителю действия, а также при словах вместе, совместно: Мать с ребёнком уехала в санаторий. Мать вместе с детьми уехала в санаторий. |

если оба предмета / лица выступают как равноправные производители действия: Ваня с Петей решили поступать в один вуз. |

|

![]()

5. Составьте устное высказывание на тему «Нормы согласования сказуемого с подлежащим» (по материалам таблицы).

6. Опираясь на материал таблицы на с. 92-93, выберите одну из форм, данных в скобках. Запишите.

1. Ряд важных вопросов (не обсуждался, не обсуждались). 2. Большинство ребят (решило, решили) поступать на юридический факультет. 3. Несколько молодых семей (получит, получат) новые квартиры в этом году. 4. Немало людей (полагает, полагают), что экологическая обстановка в городе ухудшается. 5. На конференции (выступил, выступили) двадцать один докладчик. 6. Много выпускников нашей школы (поступило, поступили) в вузы. 7. Никто, даже самые сильные ученики, (не справился, не справились) с пятым вариантом теста. 8. Отец вместе с сыновьями (взялся, взялись) за ремонт дома.

7. Какие случаи управления вызывают у вас затруднения? Перечислите их. • Прочитайте. Есть ли среди представленных ниже случаев те, которые вы назвали? Разрешили ли вы свои сомнения?

Некоторые случаи управления

Норма управления — это правильный выбор падежа и предлога.

1. Предлоги из-за, ввиду, вследствие, за счёт употребляются для выражения причинно-следственных отношений и управляют родительным падежом: из-за (чего?) дождя, вследствие (чего?) болезни и т. п.

Выражение тех же отношений с помощью предлогов благодаря, согласно, вопреки осуществляется с помощью дательного падежа: благодаря (чему?) решительным действиям, согласно (чему?) расписанию.

Обычно предлог благодаря употребляется, когда речь идёт о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря помощи друзей. Не следует использовать этот предлог, если речь идёт об отрицательном результате. Нельзя: Благодаря моей невнимательности я сделал много ошибок в диктанте.

2. Родительный падеж обычно употребляется:

— при словах, выражающих отвлечённые понятия: не объясняет условий, не теряет времени, не испытывал желания, не доверял тайны;

— при усиленном отрицании, создающемся с помощью частицы ни или местоимения и наречия с этой частицей: Не имею ни желания, ни возможности выехать из города. Никогда никому не говори неправды.

3. Винительный падеж обычно употребляется:

— для подчёркивания конкретности объекта: ждать поезд, не прочитал рекомендованную книгу;

— при одушевлённых существительных: не видел Машу, не наказывает дочь;

— при двойном отрицании: Нельзя не признать его правоту;

— при повелительной форме глагола: Не открывай окно!

— при наличии наречий со значением ограничения: чуть не пропустил лекцию, едва не потерял терпение.

• Исправьте ошибки в употреблении предлогов, запишите.

1. Она часто теряет перчатки благодаря своей рассеянности. 2. Автобусы будут ходить согласно расписания. 3. Вследствие предстоящего отъезда работа приостановилась. 4. Из-за эффективного лечения больной быстро поправился.

8. Объясните смысловое различие словосочетаний. Употребите данные словосочетания в соответствующем контексте. Запишите.

Искать место — искать места, требовать вознаграждение — требовать вознаграждения, ждать поезд — ждать поезда, просить деньги — просить денег.

9. Выберите один из заключённых в скобки вариантов.

1. Не потеряй (документы, документов)! 2. Она едва не потеряла (сознание, сознания). 3. Не бояться ни (жару, жары), ни (холод, холода). 4. Юноша не читал (эту книгу, этой книги). 5. Давно не встречали (Полину, Полины).

![]()

10. Прочитайте текст, запишите его, выбирая грамматическую норму и вставляя пропущенные буквы.

Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошл_ с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков всё ещё стоял неподвижно на одном и том же месте. <...> В это время из дамских благовонных уст к _ему устремил_сь множество намеков и вопросов, проникнут_ насквозь тонкостию и любезностию. <...> Но он отвечал на всё решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушёл от _их в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушл_ губернаторша с своей дочкой. Но несколько дам, кажется не хотел_ оставить его так скоро и внутренне решил_сь употребить всевозможные орудия, столь опасные для сердец наших. <...> Какая дама перед балом не даёт себе обет_ быть как можно очаровательнее в танцах и показать во всём блеске превосходств_ того, что у _её было самого превосходного. <...> Но всё это никак не произвело предполагаем_ действии_ на Чичикова.

(Н. В. Гоголь «Мёртвые души»)

• Назовите правила, которыми вы руководствовались при выборе нормы.

Занятия 19 — 20 (У)

Тема: орфографические и пунктуационные нормы

Основные понятия: принципы орфографии (морфологический, фонетический, традиционный), орфографическое правило, функции знаков препинания.

![]()

1. Обратитесь к своим знаниям из области орфографии и пунктуации. Составьте и запишите тематический словарь для каждого понятия.

Орфография: орфограмма, ...

Пунктуация: пунктуационно-смысловой отрезок, ...

![]()

2. Прочитайте текст ознакомительным чтением. По ходу чтения выделите новые для себя понятия.

Орфография — социальное установление, её нормы являются обязательными для всех, поэтому орфографические правила утверждаются не только учёными, но и государством.

Орфография как система написаний распадается на несколько разделов, каждый из которых представляет собой совокупность правил, основанных на определённых принципах.

Принципы орфографии являются одним из важнейших признаков, характеризующих ту или иную национальную орфографию. В зависимости от того, какой принцип является ведущим при обозначении звукового состава слов в той или иной национальной орфографии, говорят о ведущем принципе этой орфографической системы в целом. Именно принципы орфографии определяют выбор написания в тех случаях, где имеется орфограмма. Орфографические правила — это обобщающие предписания, конкретизирующие орфографические принципы.

В современной русской орфографии выделяют несколько принципов.

Морфологический принцип заключается в том, что все части слова (приставки, корни, суффиксы, окончания), повторяющиеся в разных словах и формах, пишутся всегда одинаково, независимо от того, как произносятся. Например, корень -сад- в словах [са́д']ик — [сат] — [слд]о́вник — [съд]ово́д имеет разный фонетический облик, но орфографически передаётся одинаково: приставка от- — в словах [о́т]пуск - [лт]ли́в - [од]был также произносится по-разному, но обозначается как от-; суффи́кс -ск- в словах поль[ск']ий — шве[цк']ий произносится различно, но пишется -ск-; окончание -е в словах в О́рл[э] и в го́род[ь] (в П. п.) произносится по-разному, но обозначается на письме одинаково.

Морфологический принцип является ведущим принципом русской орфографии. Единообразная передача значимых частей способствует запоминанию начертания слова, ускоряет процесс понимания написанного.

Фонетический принцип отражает прямое соответствие звука и буквы.

По фонетическому принципу пишутся:

1. Конечные буквы согласных в приставках без-, воз- (вз-), из-, низ-, раз-, роз-, через- (чрез-): безбрежный - бесполезный, возглавить — восполнить и т. д. Буква согласного в этих приставках соответствует произносимому согласному звуку: перед звонкими — [з], перед глухими — [с].

2. Буквы о и а в приставках роз- — раз-, рос- — рас-: розвальни - развалины, роспись - расписка.

3. В корнях, начинающихся с и, после приставок на твёрдый согласный пишется ы, то есть так, как произносится: розыгрыш, отыскать, безымянный.

4. В соответствии с произношением пишется ы после ц в суффиксах притяжательных прилагательных и окончаниях существительных и прилагательных: сестрицын, огурцы, куцый.

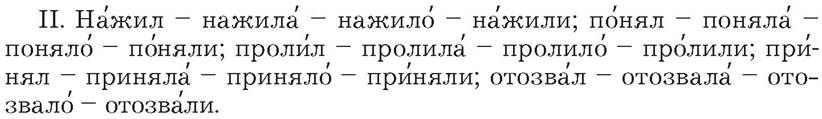

Традиционный принцип — принцип, при котором выбор букв осуществляется на основе этимологии и традиции. Традиционные написания определяются по словарю. К ним относятся:

2. Написание буквы г в окончаниях родительного падежа единственного числа прилагательных, причастий и неличных местоимений мужского и среднего рода: молодого, кипящего, моего, которое сохраняется с тех давних пор, когда эти формы произносились с [г];

3. Написание и после ж, ш, ц: жизнь, шить, цифра;

4. Написание ь после ж, ш: говоришь, настежь;

5. Написание непроверяемых букв глухих и звонких согласных: вокзал, зигзаг, ковш, экзамен;

6. Написание соединительных букв о и е: водолаз, рыжебородый.

Дифференцирующими написаниями называют написания двух омонимичных слов или форм, которые дают возможность различать эти разные слова и формы на письме. Они в русской орфографии незначительны, и их употребление регулируется частными правилами. К таким написаниям, например, относится употребление буквы ё в глаголе и буквы о в существительном, когда в произношении они не отличаются: поджёг и поджог; употребление прописной и строчной буквы для различения собственного и нарицательного существительного: Орёл (город) и орёл (птица); кампания (подписная) и компания (круг людей), бал и балл.

К дифференцирующим можно отнести и написание ь после шипящих в словах женского рода и отсутствие его в словах мужского рода: тушь и туш (наличие или отсутствие ь указывает на грамматический род слова). Написание ь после ч в повелительном наклонении и в неопределённой форме дифференцирует эти формы с существительными, у которых после ч мягкий знак не пишется: плачь и плач, сечь и сеч (от сеча). Дифференцирующие написания опираются на традиционный принцип.

Некоторые орфографические правила опираются на особые принципы. Правила о слитных, раздельных и дефисных написаниях слов и их частей основываются на лексико-синтаксическом принципе (при разграничении слова и словосочетания: вперёдсмотрящий и назад и вперёд смотрящий) и лексико-морфологическом (существительное с начала года и наречие сначала). В основе правил переноса частей слова с одной строки на другую лежит фонетический принцип (перенос по слогам), который осложнён морфологическим (учёт морфемной структуры слова).

Специфическим фактом письма являются грамматические сокращения. Основной принцип их оформления — семантический (достаточность информации при сокращении).

Правила русской орфографии представлены в едином своде «Правил русской орфографии и пунктуации», принятом в 1956 году. При сомнении в правильности написания слов следует обращаться к орфографическим словарям: «Орфографическому словарю русского языка Б. З. Букчиной, И. К. Сазоновой, Л. К. Чельцовой» «Русскому орфографическому словарю» под редакцией В. В. Лопатина, «Школьному орфографическому словарю русского языка» М. Т. Баранова.

• Подумайте, как соотносятся принципы орфографии и орфографические правила. • Поставьте вопросы к смысловым частям текста Проверьте, каждое ли новое понятие отражено в ваших вопросах

• Опираясь на систему вопросов, составьте свёрнутую запись текста статьи в любой удобной для вас форме (схема, таблица, конспект, тезисы).

![]()

3. Систематизируйте известные вам орфографические правила, разделите их на группы в соответствии с орфографическими принципами, которые они отражают. Коллективно оформите этот материал удобным для всех способом и приготовьте его к использованию во время правописных практикумов.

![]()

4. Прочитайте текст. По ходу чтения выделите новые для себя понятия.

Пунктуационные нормы способствуют однозначному пониманию письменного предложения и текста. «Знаки препинания — ноты при чтении» — так охарактеризовал пунктуацию А. П. Чехов в одном из писем.

Употребление знаков препинания также регламентируется сводом «Правил русской орфографии и пунктуации» (1956). В отличие от правил орфографии, правила пунктуации допускают факультативное употребление знаков препинания наряду с обязательным.

В основу пунктуационных правил положены три основных принципа: смысловой (роль пунктуации в понимании текста), грамматический (роль пунктуации в выявлении синтаксического строения письменного текста), интонационный (роль пунктуации как показателя ритмики и мелодики речи).

По своей функции знаки препинания делятся на три группы: отделительные (знаки завершения), разделительные, выделительные.

Отделительные знаки (точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие) используются для отделения каждого предложения от последующего в тексте и для оформления каждого предложения как законченного.

Разделительные знаки (запятая, точка с запятой, тире, двоеточие) служат в простом предложении для обозначения границ между однородными членами, а в сложном — для разделения простых предложений, входящих в его состав.

Выделительные знаки препинания (запятая (две запятые), тире (два тире); скобки, двоеточие и тире, употребляемые вместе; кавычки) используются для обозначения границ смысловых отрезков, которые осложняют простое предложение (обращений, вводных слов, словосочетаний, предложений, обособленных второстепенных членов), а также прямую речь.

• Подберите примеры, которые можно было бы включить в каждый из трёх последних абзацев текста.

![]()

5. Прочитайте. Проиллюстрируйте примерами из стихотворения И. А. Бунина принципы русской орфографии и пунктуации. Найдите примеры на все функции знаков препинания. • Сгруппируйте по видам и выпишите слова с орфограммами-буквами гласных в корне. Графически обозначьте условия выбора орфограмм. (В случае затруднения обращайтесь к таблице на с. 104.)

Костёр

Ворох листьев сухих всё сильней, веселей разгорается,

И трещит, и пылает костёр.

Пышет пламя в лицо; тёплый дым на ветру развевается,

Затянул весь лесной косогор.

Лес гудит на горе, низко гнутся берёзы ветвистые,

Меж стволами качается тень...

Блеском, шумом листвы наполняет леса золотистые

Этот солнечный ветреный день.

А в долине — затишье, светло от орешника яркого,

И по светлой долине лесной

Тянет гарью сухой от костра раскалённого, жаркого,

Развевается дым голубой.

Камни, заросли, рвы. Лучезарным теплом очарованный,

В полусне я лежу у куста...

Странно жёлтой листвой озарён этот дол заколдованный,

Эти лисьи, глухие места.

Ветер стоны несёт... Не собаки ль вдали заливаются?

Не рога ли тоскуют, вопят?

А вершины шумят, а вершины скрипят и качаются.

Однотонно шумят и скрипят...

![]()

6. Подготовьте краткое сообщение, иллюстрирующее один из принципов русской орфографии или пунктуации. Подберите свои примеры.

7. Прослушайте на уроке несколько таких сообщений, законспектируйте их. Используйте материалы речевого практикума № 1 (с. 29-34).

Резюме § 5

1. Отличительной чертой литературного языка является нормированность — наличие правил, соблюдать которые обязаны все члены общества.

2. Языковая норма — это правила произношения и ударения, словоупотребления, использования грамматических, стилистических и других языковых средств.

3. Нормы закреплены в словарях и грамматических справочниках.

4. Языковая норма не является статичной, раз навсегда установленной, она отражает поступательное развитие языка.

5. Развитие литературного языка есть, в сущности, становление, развитие и совершенствование его норм в соответствии с потребностями общества и в силу внутренних закономерностей языкового развития.

Литература

• Составьте самостоятельно список литературы по материалам данного параграфа.

Занятие 21 (Б)

Орфографический практикум № 1. Правописание букв, чередующихся гласных в корнях слов

Тип орфограмм: орфограммы-буквы гласных.

Опознавательный признак: безударное положение гласного в корне слова.

Задание 1. Прочитайте текст, уточните известные вам понятия. При необходимости обращайтесь к содержанию этого текста на практикумах по орфографии.

Орфограмма — это написание (буква, пробел, контакт, дефис, чёрточка), которое определяется орфографическим правилом.

По графическому виду орфограммы подразделяются на два класса: буквенные орфограммы и небуквенные орфограммы. К буквенному классу относятся следующие типы орфограмм: буквы гласных, буквы согласных, буквы ъ и ь, большие и малые буквы; к небуквенному — пробелы (раздельные написания), контакты (слитные написания), дефисы, чёрточка при переносе слов.

Каждый из названных типов орфограмм объединяет несколько видов, то есть написаний, которые регулируются одним орфографическим правилом.

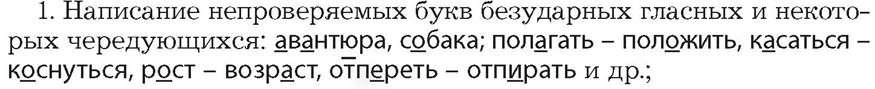

Вид орфограммы проявляется в конкретных случаях написания. Например, в слове расте́ние подчёркнутая буква — это и случай написания, и вид орфограммы («Чередующиеся о — а в корне -рос- — -раст- (-ращ-)», и тип орфограммы (орфограмма-буква гласного), и класс орфограмм (буквенная орфограмма). Чтобы определить, что следует писать в том или ином случае, мы руководствуемся орфографическими правилами, содержащими определённый набор условий выбора. Условия выбора орфограмм — это некоторые особенности слов (фонетические, словообразовательные, морфологические, лексические, синтаксические), которые определяют выбор правильного написания. Например, в слове девчонка выбор написания (о) определяется следующими условиями: положением в суффиксе существительного (словообразовательное и морфологическое условия), положением после шипящего и под ударением (фонетические условия). Графически это выглядит так:

![]()

Типы орфограмм можно найти по особым приметам — опознавательным признакам. Например, для орфограмм-букв гласных — это безударное положение, положение гласных после шипящих и ц.

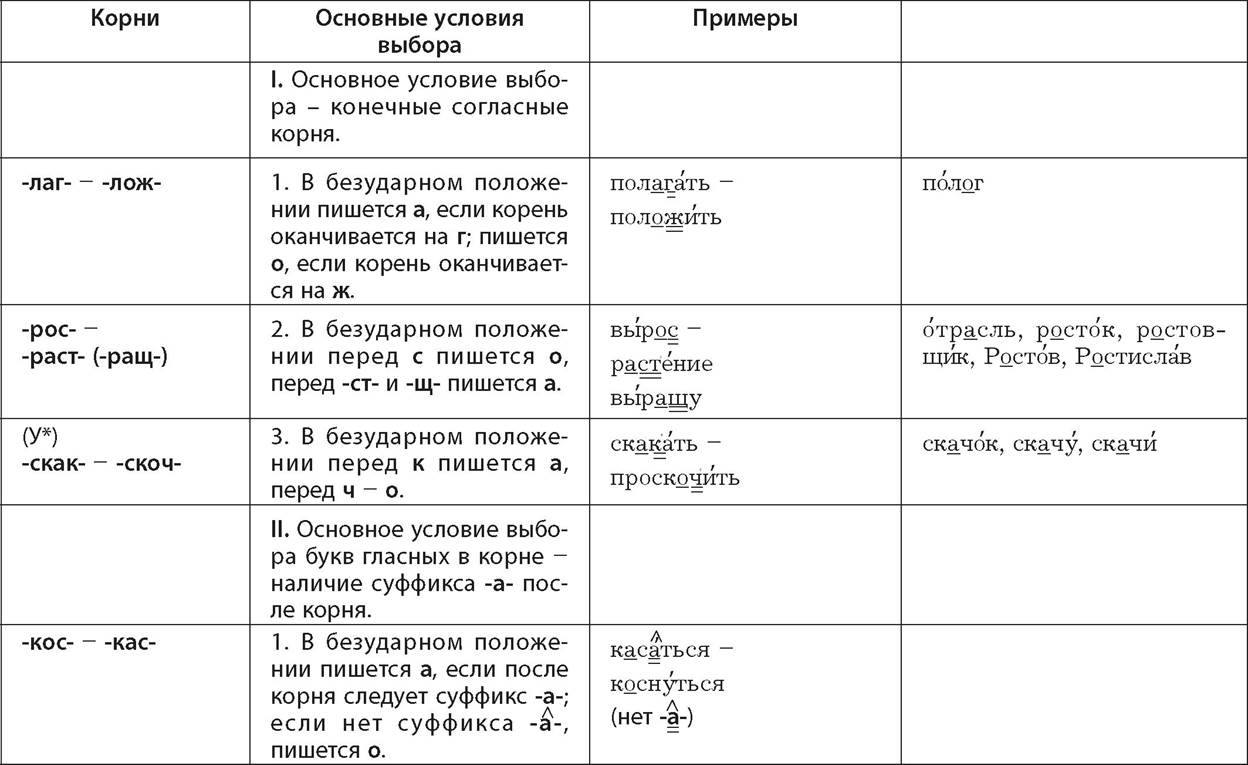

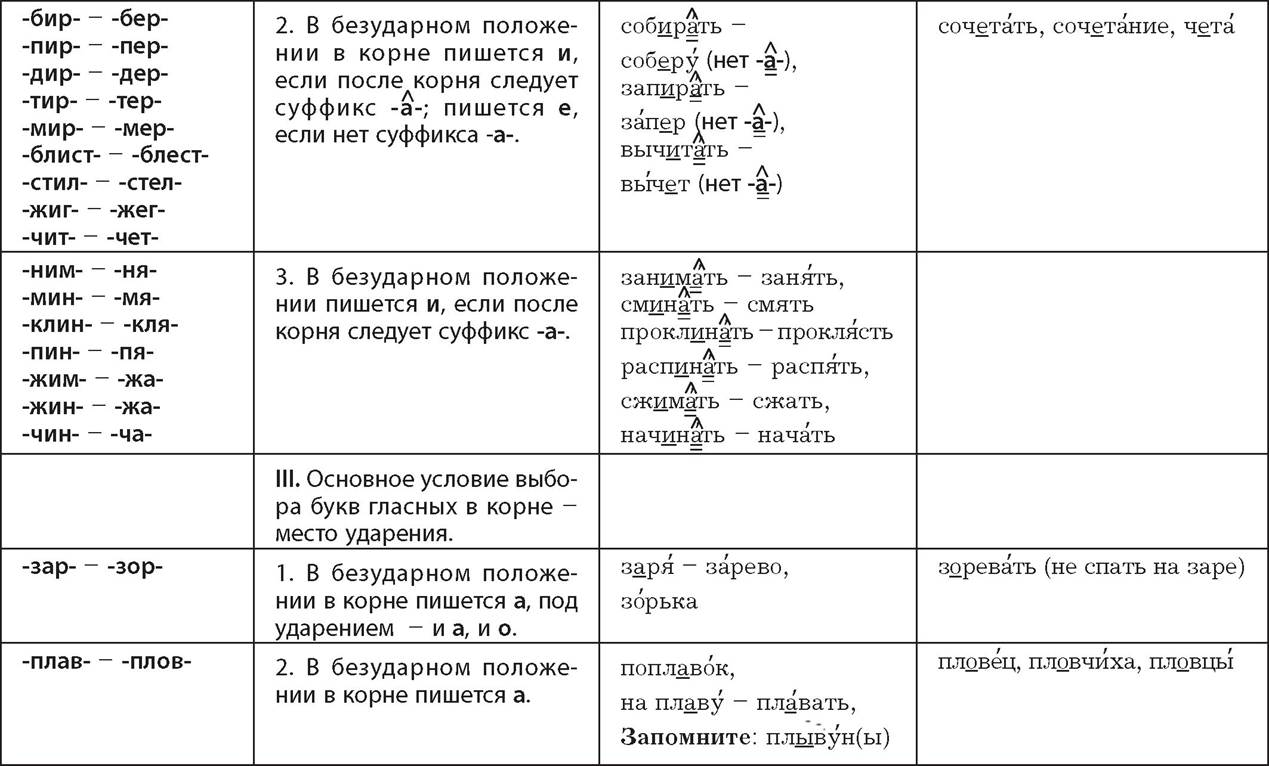

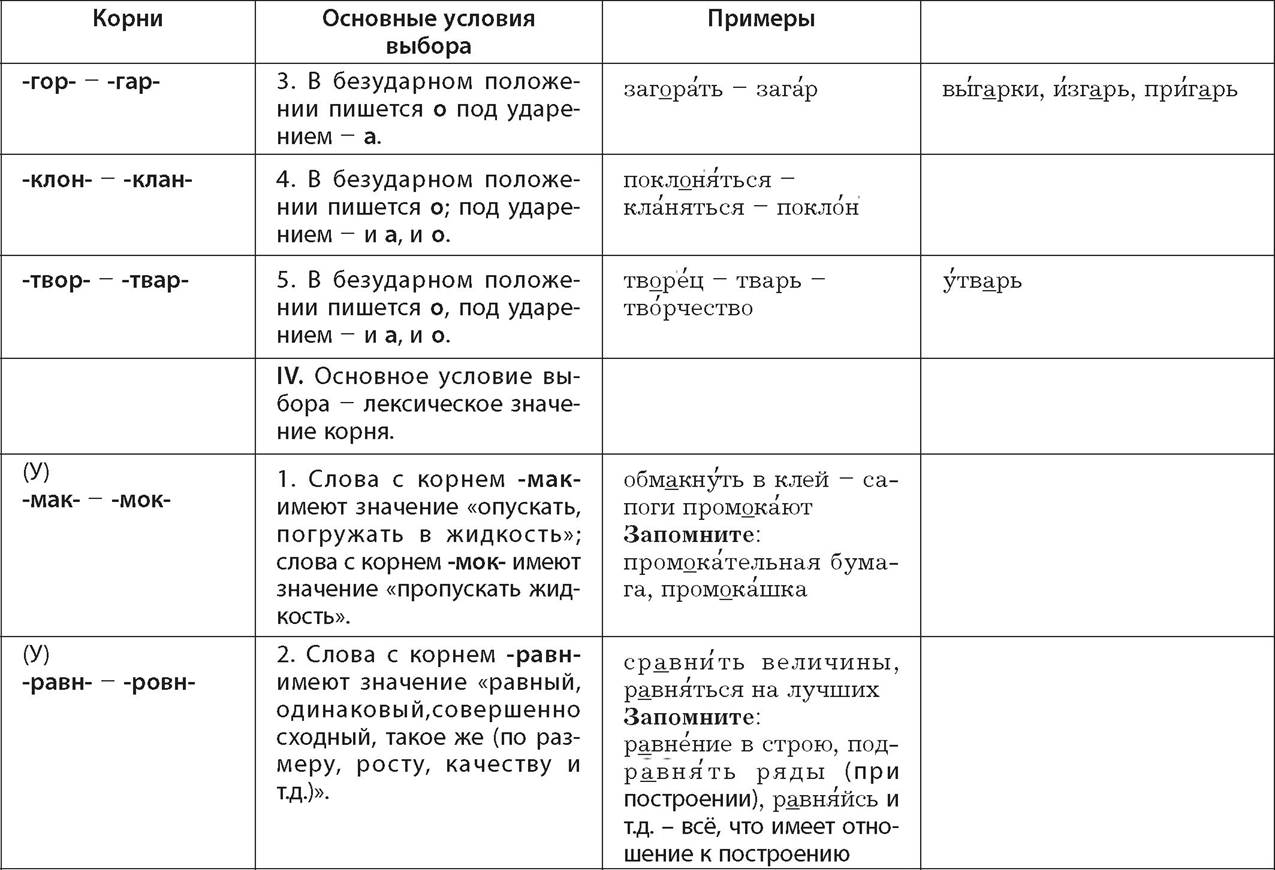

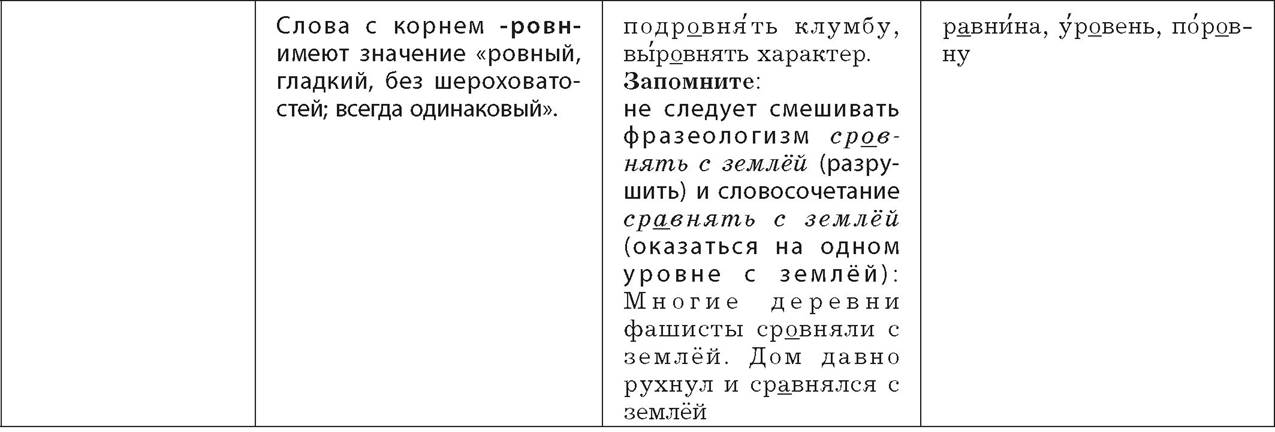

Задание 2. Познакомьтесь с содержанием таблицы на с. 104. Определите новые для себя правила и те, которые необходимо повторить.

Задание 3. Спишите, вставляя пропущенные буквы. • Графически обозначьте условия выбора написаний на месте пропусков.

I. а) Сл_жить песню, прол_гать путь, почтенный возр_ст, ср_щение кости, буйная пор_сль, развивающаяся отр_сль, пол_- гаться на друга, изл_жение взглядов, зар_сти травой, выр_сли в саду, предл_жить проект, выр_щенные овощи, р_стовщик из Р_стова, отл_жить все дела, хрупкий р_сточек.

б) (У) Степные ск_куны, переск_чить ручей, остановить на ск_-ку, неудачный ск_чок, переск_чить ров, проск_кать на одной ноге, заск_чить на минутку, ужасный выск_чка.

II. а) Оп_раться на трость, зам_рать от восторга, неприк_сно- венный запас, заж_гать спички, к_снуться вопроса, соприк_сно- вение, зап_реться в комнате, бл_стать на концерте, ум_реть от скуки, ст_реть с доски, соб_раться в театр, прот_реть зеркало, пост_лить скатерть, соб_рательный образ, прот_рать окна, вы- ч_сть из зарплаты, прид_раться по пустякам.

б) Пож_мать руки, нелепое соч_тание, зан_мать место, пож_- нать плоды, прокл_нать врагов, доброе нач_нание.

III. а) Заг_релый юноша, дальние з_рницы, газовая г_релка, затв_рить дверь, спор разг_релся, сг_реть со стыда, вечерняя з_ря, чуть-чуть приг_реть.

б) Молодые пл_вцы, скл_нение существительных, жук-пл_- вунец, скл_ниться над водой, чудное тв_рение, рыбьи пл_вники, домашняя утв_рь, прекл_няться перед ветеранами, выпл_вка металла, укл_ниться от разговора, откл_нение от темы, любимое стихотв_рение.

IV. (У) Удачное ср_внение, р_внобедренный треугольник, решить ур_внение, выр_вненная грядка, подр_внять кусты, р_вноправные партнёры, р_внение налево, м_кать сухари в молоко, вым_кнуть под дождём, пром_кающие сапоги, широкая р_внина, пром_кательная бумага.

Буквы чередующихся гласных в корнях слов

* Здесь и далее в орфографических практикумах буквой обозначен материал для углублённого уровня.

Задание 4. Спишите, вставляя пропущенные буквы, устно сгруппируйте слова с корнями, имеющими одинаковое основное условие выбора. • Графически обозначьте условия выбора написаний на месте пропусков. • Найдите и подчеркните орфограммы-буквы согласных в корне слова.

1. Пол_гаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. (И.С. Тургенев) 2. Зачем он [Штольц] сч_тает её [Ольгу] за девочку, тогда как ей двадцать лет... 3. Между тем симпатия их р_сла, развивалась и проявлялась по своим непрел_жным законам. 4. Он [Обломов] наводил на неё взгляд, как заж_гательное стекло, и не мог отвести. 5. Иногда только соб_рётся он [Обломов] зевнуть, откроет рот — его поражает её изумлённый взгляд. 6. Желание видеться с вами р_стёт с каждым днём, а видеться не следует... 7. Глаза сияли, щёки г_рели. 8. Он [Обломов] с зам_ранием сердца прислушивался к стуку двери... 9. Ольга шла тихо и ут_рала платком слёзы. 10. Она прил_жила ладонь к сердцу. 11. Выч_тал он где-то, что только утренние испарения полезны, а вечерние вредны, и стал бояться сырости. 12. Бывало, жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перег_рело, или вода не бл_стит, как хрусталь. (И. А. Гончаров) 13. Мастерство и сердце — вот два р_вновеликих сл_гае- мых, которые в своём соч_тании и создали живопись Репина. (К. И. Чуковский)

Задание 5. Выборочный объяснительный диктант. • Послушайте предложения, запишите только слова с буквами чередующихся гласных в корне. • Графически обозначьте условия выбора написаний.

1. Дождь пришёл в городские кварталы, мостовые бл_стят, как каналы... 2. Люблю обычные слова, как неизведанные страны... Их прот_рают, как стекло, и в этом наше ремесло. 3. Потом старик найдёт очки... И станет медленно читать и разб_раться в смысле и все событья соч_тать в особенные мысли. 4. Внезапно в чаще вспыхнул красный куст, как будто бы на нём распол_жилось две тысячи полураскрытых уст. 5. Жили пятеро поэтов в предвоенную весну... Первый сгинул под Р_стовом, а второй — в степи сырой. 6. Куполов угасает огонь, заж_гаются свечи созвездий. 7. И почти одинаково ярки фонари, что в аллее г_рят... 8. Реки утекли, умчались птицы, зар_сли дороги. 9. Вода устала быть ручьями, быть дождём, по корню подн_маться, падать с неба. 10. Но вдруг, словно сталь из мартена, по руслу з_ря потекла. 11. Как пл_вец, расталкиваю ставни и кидаюсь в ночь... 12. Я зар_стаю памятью, как лесом зар_стает пустошь. 13. На сугробы и на деревья свет л_жится потусторонний. 14. И постепенно, без боле́й, ночь ум_рала за домами - посередине тополей. 15. Воздухом нежной зимы пахнут арбузы, мёдом осенней з_ри — спелые дыни. 16. Где-то над Замоскворечьем низкий месяц накл_нён. 17. Свет фар уп_рается в ливень. 18. Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне выпала честь прик_саться к победам. (Д. С. Самойлов)

Задание 6. Объяснительный диктант. • Запишите под диктовку.

Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье!..

Днём на улицах всё замирает, тишина мёртвая, солнце жжёт; из раскрытых окон доносится стук токарных станков и лязг стали. Изредка пробредёт к реке, с простынёю на плече, отставной загорелый чиновник или семинарист.

К вечеру улицы оживляются. Кустари заканчивают работы, с фабрик возвращается народ. Поужинав, все высыпают за ворота. Вдали, окутанный синим туманом, глухо шумит город; под лучами заходящего солнца белеют колокольни, блестят кресты церквей. Сумерки сгущаются. У покосившихся ворот, под склонившейся ивою, стоит девушка и, кутаясь в платок, слушает говорящего ей что-то мастерового. Мне нравится её открытая русая головка, нравится счастливый, смеющийся взгляд исподлобья, который она порою бросает на собеседника. Где-то мычит корова, из чащи сада несётся заунывная песня... Гаснет заря, яркие звёзды зажигаются в небе; темно на улицах, но в темноте чувствуется жизнь, слышен говор, сдержанный женский смех. К одиннадцати часам всё смолкает; ни огонька во всём Заречье, везде спят, и только собаки бесшумно снуют по пустынным улицам.

(По В. В. Вересаеву «Без дороги»)

• Проверьте себя: графически объясните выбор трудных для вас написаний. Исправьте найденные орфографические ошибки.

Задание 7. Проанализируйте результаты выполнения заданий 1 — 6, зафиксируйте свои затруднения, отметьте правила, над которыми вам нужно ещё поработать.

• В случае необходимости продолжите тренинг самостоятельно, обратитесь к следующим пособиям:

1. Барова Е. С., Богданова М. Р. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку (5 — 9 классы). — М.: Баласс.

2. Барова Е. С. Сборник диктантов по русскому языку (5 — 7 классы). — М.: Баласс.

3. Барова Е. С., Воронова Е. Н. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. 10-11 классы. Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ. — М.: Баласс.

4. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Болотник Л. В. Тесты для подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ. — М.: Баласс.

5. Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации (любое издание).

6. Розенталь Д. Э. Русский язык. Практикум для поступающих в вузы (любое издание).