Русский язык 5 - 9 класс - В. В. Бабайцева 2012

7 класс

Правописание причастий

§ 139. Гласные в причастиях перед нн и н

![]() Бели причастие образовано от глаголов на -ать или -ять, то перед нн и н пишутся буквы а или я: воспитать — воспитанный — воспитан; засеять — засеянный, засеян.

Бели причастие образовано от глаголов на -ать или -ять, то перед нн и н пишутся буквы а или я: воспитать — воспитанный — воспитан; засеять — засеянный, засеян.

Если причастие образовано от любых других глаголов (не на -ать или -ять), то перед нн и н пишется буква е: изучить — изученный — изучен.

§ 140. Правописание нн в причастиях

![]() В полных страдательных причастиях с суффиксами -енн- и -нн- пишутся две буквы к (нн), если:

В полных страдательных причастиях с суффиксами -енн- и -нн- пишутся две буквы к (нн), если:

1) причастие имеет приставку (кроме не): ![]() ренная рыба,

ренная рыба, ![]()

2) причастие имеет зависимые слова (образует причастный оборот): Мощённая булыжником дорога поднималась на вал. (Д. Гранин) — Дорога, мощённая булыжником, поднималась на вал;

3) причастие совершенного вида: решённый пример;

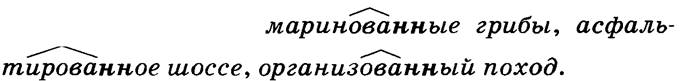

4) причастие образовано от глаголов с суффиксами -ова-, ирова-:

Если слово не имеет ни одного из перечисленных признаков, оно пишется с одним к: варёная рыба, жареная рыба.

Примечание. Слова с одним н — это причастия, перешедшие в прилагательные. Вот наиболее употребительные из них: варёный, печёный, жареный, кипячёный, сушёный, вяленый, копчёный, мочёный, солёный, топлёный, крашеный, масляный, рваный, путаный.

§ 141. Правописание не с причастиями

![]() I. Не с полными причастиями пишется раздельно:

I. Не с полными причастиями пишется раздельно:

1) если причастие имеет зависимые слова (образует причастный оборот): Дерево, не защищённое от ветра, пригнулось к земле. — Не защищённое от ветра дерево пригнулось к земле;

2) если в предложении есть противопоставление с союзом а: Это была не законченная работа, а только набросок.

II. Не с полными причастиями пишется слитно:

1) если причастие не имеет зависимых слов: невычищенная обувь;

2) если причастие не употребляется без не: недоумевающий взгляд.

С краткими причастиями частица не пишется всегда раздельно: Дерево не защищено от ветра. Тайна не разгадана.

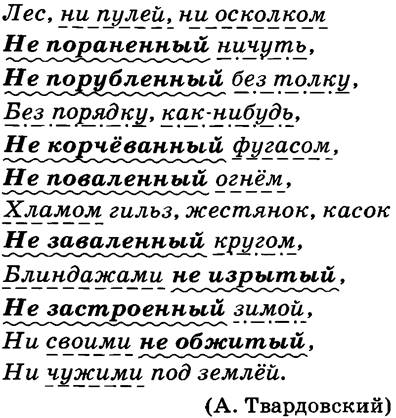

В следующем тексте выделенные причастия и зависящие от них слова подчёркнуты как члены предложения:

§ 142. Переход причастий в другие части речи

Причастия могут переходить в другие части речи, чаще всего в прилагательные и существительные.

I. Некоторые причастия перешли или переходят в прилагательные, теряя при этом свойства глагола.

1. Ещё в древнерусском языке причастия с суффиксами -уч-/-юч-, -ач-/-яч- перешли в прилагательные: дремучий, стоячий, висячий, колючий, скрипучий и др. Часть таких прилагательных в современном русском языке входит в состав терминов (летучая мышь, сыпучие материалы, гремучая ртуть и др.), часть употребляется как обычные прилагательные:

Когда кругом безмолвен лес дремучий

И вечер тих;

Когда невольно просится певучий

Из сердца стих...

(А. К. Толстой)

2. Полные причастия древнерусского языка с суффиксом -л- перешли в прилагательные: горелый, спелый, линялый, усталый, гнилой и др.: Пшеница в поле сухо звенит спелыми колосьями. (Вс. Иванов)

(Краткие формы таких причастий стали формами глаголов прошедшего времени — см. § 81.)

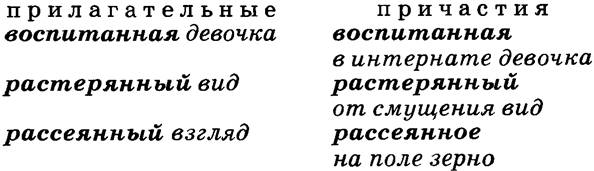

3. Среди прилагательных есть слова, сохраняющие живые связи с причастиями (отглагольные прилагательные). Сравните:

Прилагательные обозначают постоянные признаки, причастия — признаки по действию. У прилагательных могут быть зависимые слова, которые указывают только на разную степень качества (очень, совсем, совершенно и др.). А слова, зависимые от причастия, могут обозначать причину, место, время и т. д.

Чаще других в прилагательные переходят страдательные причастия.

![]() В кратких прилагательных пишется столько к, сколько их было в полной форме: длинная дорога — дорога длинна.

В кратких прилагательных пишется столько к, сколько их было в полной форме: длинная дорога — дорога длинна.

В кратких страдательных причастиях пишется одна буква н: Работа закончена. Сочинение прочитано.

В отглагольных прилагательных сохраняется написание двух к: Игра артиста была проникновенна и взволнованна. Идеалы молодёжи возвышенны. Девушка была тактична и воспитанна. Эти требования произвольны и необоснованны. Ответы учеников были содержательны и продуманны.

То же самое относится к производным наречиям: взволнованно говорить, необоснованно утверждать, отвечать обдуманно и др.

II. Причастия могут переходить в существительные. Сравните: Бойцы поминают ![]() дни... (А. Пушкин) —

дни... (А. Пушкин) — ![]() проходит предо мною. (А. Пушкин) В первом предложении минувшие — причастие, во втором минувшее — существительное.

проходит предо мною. (А. Пушкин) В первом предложении минувшие — причастие, во втором минувшее — существительное.

Из причастий перешли в существительные такие слова, как заведующий, командующий, разводящий, провожающий, будущее, прошедшее, настоящее, минувшее и др.

Как существительные эти слова выполняют функцию подлежащих и дополнений; могут определяться прилагательными (новый заведующий, опытный командующий), местоимениями (наше будущее).

Такие слова сохраняют и некоторые свойства причастий (морфемный состав, способность управлять зависимыми словами): заведующий учебной частью, командующий фронтом.

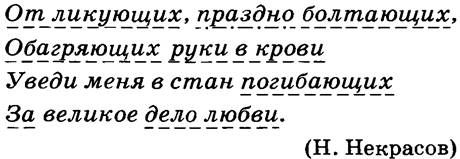

Слова ликующих, болтающих, обагряющих, погибающих в этом предложении сближаются с существительными по синтаксической функции: они выполняют роль дополнения. Эти слова богаче по смыслу, чем обычные причастия, так как они одновременно обозначают предмет (лицо) и его признак по действию. Зависимые слова усиливают значение действия.