Русский язык 5 - 9 класс - В. В. Бабайцева 2012

7 класс

Деепричастие

§ 143. Понятие о деепричастии

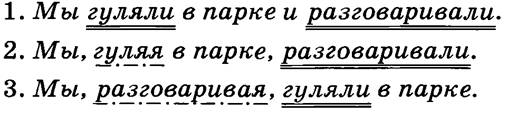

В русском языке есть слова, похожие на глаголы, но имеющие и свойства наречия. Сравните:

В этих предложениях говорится о двух действиях одних и тех же лиц. Однако в первом предложении эти действия представлены как равноправные. Глаголы гуляли и разговаривали выполняют функцию сказуемого. Во втором предложении есть только один глагол разговаривали. Он выполняет функцию сказуемого и обозначает основное действие. Слово гуляя обозначает добавочное действие, выполняет роль обстоятельства, характеризует основное действие и отвечает на вопрос: когда разговаривали? — гуляя в парке. В третьем предложении глагол-сказуемое гуляли обозначает основное действие. Слово разговаривая обозначает добавочное действие, выполняет роль обстоятельства, характеризует основное действие и отвечает на вопрос: как гуляли? — разговаривая.

Слова гуляя и разговаривая — деепричастия.

Деепричастие — знаменательная часть речи, которая обозначает добавочное действие и характеризует основное действие глагола-сказуемого.

Деепричастие объединяет признаки глагола и наречия.

Деепричастие, как и глагол, обозначает действие, а как наречие называет признак действия, то есть показывает, как, каким образом, почему, когда, при каких условиях происходит основное действие.

Деепричастие отвечает на вопросы как? каким образом? почему? и т. д., а также на вопросы что делая? что сделав?

Общее грамматическое значение деепричастий — обозначение добавочного действия, которое показывает, как совершается основное действие глагола-сказуемого.

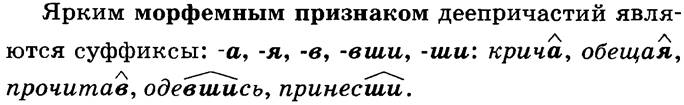

Морфологические признаки деепричастий — сочетание в одном слове свойств глагола и наречия.

Синтаксические функции деепричастия — в предложении деепричастие зависит от глагола-сказуемого и выполняет функцию обстоятельства: Туман рассеялся, ![]() жаркий день. (Б. Пастернак)

жаркий день. (Б. Пастернак)

§ 144. Признаки глагола и наречия у деепричастия

I. Признаки глагола у деепричастия:

1) деепричастие обозначает действие, хотя и добавочное;

2) деепричастия могут быть возвратными: умываясь, одеваясь. Суффикс -ся/-сь обозначает действие, которое направлено на самого деятеля;

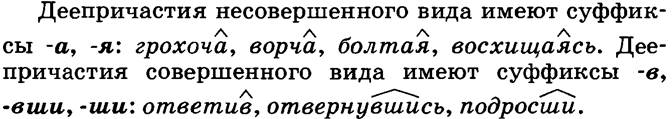

3) деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида:

решая задачу (несов. в.) — отвечает на вопрос что делая?;

решив задачу (сов. в.) — отвечает на вопрос что сделав?

Если добавочное действие происходит одновременно с основным действием, то в речи следует употреблять деепричастие несовершенного вида: Костёр ярко горел, освещая ближайшие деревья (одновременно, в то же самое время).

Если добавочное действие происходит до основного действия, то в речи следует употреблять деепричастия совершенного вида: Столкнув лодку с берега, Миша прыгнул в неё (сначала столкнул, потом прыгнул);

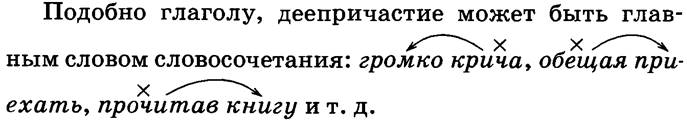

4) деепричастия распространяются, как глаголы: читать книгу — читая книгу; встретиться с товарищем — встретившись с товарищем.

![]() Частица не с деепричастиями (как и с глаголами) пишется раздельно: Ответил не задумываясь.

Частица не с деепричастиями (как и с глаголами) пишется раздельно: Ответил не задумываясь.

Не с деепричастием пишется слитно, если деепричастие не употребляется без не: негодуя, недоумевая.

II. Признаки наречия у деепричастия:

1) деепричастия — неизменяемые слова;

2) в предложении деепричастие зависит от глагола- сказуемого и является обстоятельством.

Деепричастие с зависимыми от него словами называется деепричастным оборотом: В саду летают пчёлы, собирая нектар с цветов. Собирая нектар с цветов — деепричастный оборот. Деепричастный оборот может стоять в начале, в середине и в конце предложения.

![]() Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми:

Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми:

Собирая нектар с цветов, в саду летают пчёлы.

В саду, собирая нектар с цветов, летают пчёлы.

В саду летают пчёлы, собирая нектар с цветов.

Одиночное деепричастие, частично утрачивая глагольное значение — значение действия, приобретает свойства наречия. Сравните: Люблю читать, ![]() на диване. — Люблю читать

на диване. — Люблю читать ![]()

Синтаксическая функция обстоятельства — условие перехода деепричастий в наречия. Деепричастие в первом предложении образует деепричастный оборот, зависимая словоформа на диване подтверждает в деепричастии глагольное значение.

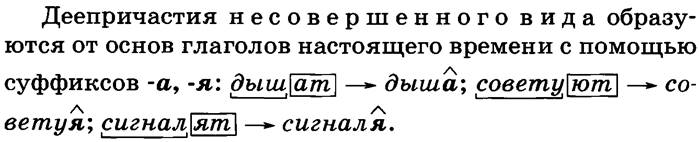

§ 145. Словообразование деепричастий

От глагола быть деепричастие несовершенного вида — будучи.

От некоторых глаголов несовершенного вида деепричастия не образуются: пахать, печь, шить, петь, плясать, ехать, писать.

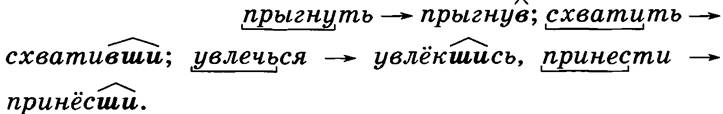

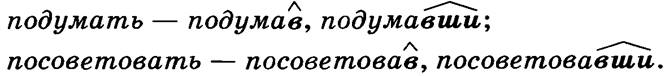

Деепричастия совершенного вида обычно образуются от основы инфинитива с помощью суффиксов -в, -вши, -ши:

Суффиксы -в и -вши синонимичны. В современной речи чаще употребляются деепричастия с суффиксом -в:

Деепричастия с суффиксом -вши приобретают разговорно-просторечный характер: поговоривши и т. д.

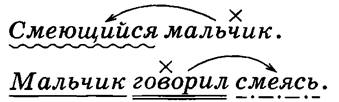

§ 146. Деепричастие и причастие

У деепричастий и причастий есть общие и отличительные признаки. И деепричастия, и причастия обозначают признак, но природа признака различна. Причастия обозначают признак предмета по действию, а деепричастия обозначают признак действия по добавочному действию. Сравните:

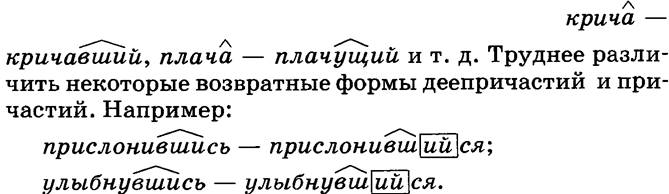

Деепричастия и причастия образуются от глагола, но их морфемный состав различен. Прежде всего различны их словообразовательные суффиксы. Сравните:

Сближает эти формы созвучие в суффиксах -вши (у деепричастий) и -вш- (у причастий).

Различает деепричастия и причастия наличие окончаний у причастий. Деепричастия, как неизменяемые части речи, окончаний не имеют.

В предложении причастие обычно выполняет роль определения, а деепричастие — роль обстоятельства.

Причастие согласуется с существительным, а деепричастие примыкает к глаголу-сказуемому.

Значение действия ярче у деепричастий, чем у причастий. В диалектах и просторечии деепричастия нередко употребляются в функции сказуемого: ![]() немного

немного ![]() Это грубое нарушение литературной нормы употребления деепричастий.

Это грубое нарушение литературной нормы употребления деепричастий.

§ 147. Роль деепричастий в речи

Деепричастия имеют книжную стилистическую окраску, поэтому в бытовой разговорной речи употребляются редко.

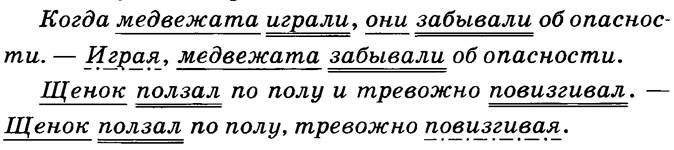

В литературной разговорной речи деепричастия уместны, так как они позволяют меньшим количеством слов передать больше информации, сложное предложение заменить простым, охарактеризовать действие глагола-сказуемого. Сравните:

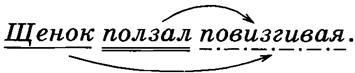

Деепричастие и глагол-сказуемое обозначают действие одного и того же деятеля. Чтобы не допустить ошибки в построении предложения, надо помнить, что деепричастие имеет две зависимости: оно примыкает к глаголу-сказуемому, характеризуя его как обстоятельство, и в то же время связано по смыслу с подлежащим:

Деепричастие выражает добавочное действие деятеля, названного подлежащим: Спускаясь по лестнице, я подвернула ногу. (Я спускалась по лестнице и подвернула ногу.) Нельзя считать правильными предложения, в которых деепричастие и глагол-сказуемое обозначают действия разных деятелей: «Спускаясь по лестнице, у меня подвернулась нога». Получается: «нога подвернулась, и она же спускалась по лестнице».

Известна фраза, специально составленная А. П. Чеховым, чтобы создать комический эффект: «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Получается, что ехала шляпа.