Русский язык 5 - 9 класс - В. В. Бабайцева 2012

9 класс

Сложные бессоюзные предложения

§ 235. Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в них

Сложные бессоюзные предложения отличаются от союзных тем, что в них менее чётко выражены смысловые отношения между простыми предложениями, однако именно смыслом определяются знаки препинания в письменной речи, а в устной речи — интонация.

![]() I. В сложных бессоюзных предложениях со значением одновременности и последовательности одно предложение отделяется от другого запятой: Улетели птицы за море, миновало время жатв. (Д. Кедрин) Дождик кончился сразу, туча пошла дальше, показалось солнышко. (В. Белов) Если части сложного бессоюзного предложения осложнены, между ними ставится точка с запятой: Слабо шурша, падали шишки; вздыхая, шумел лес. (А. Грин)

I. В сложных бессоюзных предложениях со значением одновременности и последовательности одно предложение отделяется от другого запятой: Улетели птицы за море, миновало время жатв. (Д. Кедрин) Дождик кончился сразу, туча пошла дальше, показалось солнышко. (В. Белов) Если части сложного бессоюзного предложения осложнены, между ними ставится точка с запятой: Слабо шурша, падали шишки; вздыхая, шумел лес. (А. Грин)

II. В сложных бессоюзных предложениях со значением противопоставления обычно ставится тире: Мир строит — война разрушает. (Пословица) Такие предложения можно заменить сложносочинёнными с противительными союзами а, но и др.: Мир строит, а война разрушает.

III. В сложных бессоюзных предложениях обычно ставится тире, если в первом предложении есть значение времени и условия: Совесть потеряешь — другой не купишь. (Пословица) Упадёт луч солнца на траву — вспыхнет трава изумрудом и жемчугом. (М. Горький) Такие предложения можно заменить сложноподчинёнными с союзами когда и если: Если (когда) совесть потеряешь, другой не купишь.

IV. Сложные предложения с отношениями причины и следствия делятся на две группы:

1) предложения с указанием причины во второй части (в таких предложениях ставится двоеточие): Я доверяю любящим: они великодушны. (К. Паустовский);

2) предложения с указанием следствия во второй части (в таких предложениях ставится тире): Распахнули окна — запах сосен вступил на веранду. (В. Кочетов) Такие предложения можно заменить сложноподчинёнными с придаточными причины или придаточными следствия.

V. В сложных бессоюзных предложениях с пояснением (вторая часть поясняет содержание первой) ставится двоеточие: Предметы потеряли свою форму: всё сливалось сначала в серую, потом в тёмную массу. (И. Гончаров)

Такие предложения можно заменить предложениями с союзами а именно, то есть. Предметы потеряли свою форму, а именно: всё сливалось сначала в серую, потом в тёмную массу.

VI. В сложных бессоюзных предложениях, если второе предложение дополняет содержание первого, ставится двоеточие: Я знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. (А. Пушкин) А я вот что заметил: возле иных домов тополя сохнут. (Ф. Абрамов) Такие предложения можно заменить сложноподчинёнными с союзом что: А я заметил, что возле иных домов тополя сохнут.

В некоторых случаях в первое предложение можно вставить слова и увидел [и вижу): Я смотрю на часы: мы точно выполняем расчёты штурмана. (А. Первенцев) — Я смотрю на часы и вижу, что мы точно выполняем расчёты штурмана.

Обобщим сказанное в таблице:

|

Знаки |

Значение |

Как проверить |

|

, |

одновременность и последовательность |

по смыслу |

|

— |

а) при противопоставлении б) в первом предложении время или условие в) во втором предложении следствие |

союзами а, но и др. союзами когда и если союзом так что |

|

: |

а) во втором предложении причина б) второе предложение поясняет первое в) второе предложение дополняет первое |

союзом потому что союзами а именно, то есть союзом что |

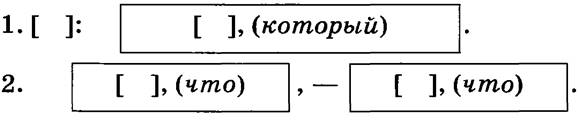

Частями сложных бессоюзных предложений могут быть простые и сложные предложения: 1. Дружба деятельна: это единственный вид дружбы, который я понимаю. (А. Герцен) 2. Некоторые утверждают, что жажда воспоминаний приходит с возрастом, — я думаю, что они ошибаются... (А. Чаковский)

Первое сложное бессоюзное предложение состоит из простого и сложноподчинённого предложений, второе — из двух сложноподчинённых. Могут быть и другие комбинации в частях, связанных в сложное предложение без помощи союзов.

§ 236. Сложные многокомпонентные предложения

Многокомпонентными называются сложные предложения, состоящие более чем из двух простых предложений.

Сложные многокомпонентные предложения делятся на два типа.

I. Сложные многокомпонентные предложения с однотипной связью:

1) с сочинительной связью: И позвякивали миги, и звенела влага в сердце, и дразнил зелёный зайчик в догоревшем хрустале. (А. Блок) Луна стала ещё крупнее и ярче, звёзды же чуть посинели, и всюду мерцали снежные полотнища. (В. Белов)

То ли ветер гуляет в трубе,

То ли лёд на реке оседает,

То ли трещина вышла в судьбе —

То ли призрачный гул долетает

От пустых полуночных пространств...

(Ст. Куняев)

2) с подчинительной связью: Во всяком поэте погасла бы самая поэзия, если бы он не был убежден, что даже от одного хорошего человека мир становится лучше. (Ю. Бондарев) Я полагал, что, если бы в истории не находились люди, которые отваживались первыми становиться на следующую ступеньку, человечество не вышло бы еще из пещер. (В. Санин)

Хочу, чтобы дождик колкий

мне навстречу в лицо хлестал,

чтобы ветер в пустом посёлке

по-разбойничьему свистал,

чтобы холод туманил стёкла,

чтобы тучи темней свинца,

чтоб рябина, качаясь, мокла

у бревенчатого крыльца,

чтобы к ночи — густой, стремительный —

закружился осенний снег...

(В. Тушнова)

3) с бессоюзной связью: Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною... (А. Плещеев)

II. Сложные многокомпонентные предложения с разнотипной связью:

1) с ведущей сочинительной связью (с сочинением и подчинением): Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества. (М. Горький) (см. § 222);

2) с ведущей бессоюзной связью: Он давно заметил, люди с особым уважением слушают то, чего не понимают. (Г. Бакланов)

Не верь мне, друг, когда, в избытке горя,

Я говорю, что разлюбил тебя, —

В отлива час не верь измене моря:

Оно к земле воротится, любя.

(А. К. Толстой)

Возможны и другие комбинации связей в сложных многокомпонентных предложениях.

§237. Период

Период — многокомпонентное сложное предложение или простое предложение, осложнённое однородными членами, отличающиеся полнотой и завершённостью содержания.

По значению и интонационным признакам период обычно разбивается на два компонента: «повышение» и «понижение». Между этими частями при произнесении периода делается значительная пауза, на месте которой в письменной речи ставится тире. Если строением предложения требуется запятая, то ставятся запятая и тире (у авторов первой половины XIX в. встречается двоеточие).

По строению период может представлять собой многокомпонентное сложноподчинённое, сложносочинённое, бессоюзное предложение, а также сложное предложение с разными видами связи. Чаще других форм употребляется сложноподчинённое предложение, в котором несколько однородных придаточных предшествуют главному предложению. Классическим примером периода такого типа является стихотворение М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...»

Когда волнуется желтеющая нива,

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

И прячется в саду малиновая слива

Под тенью сладостной зелёного листка;

Когда росой обрызганный душистой,

Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый

Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он, —

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, —

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога...

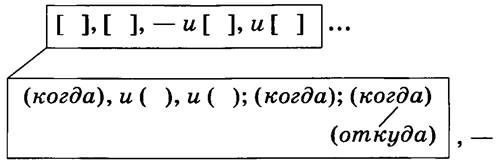

Схема этого периода:

Период может иметь и форму простого предложения. Например: Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звёзды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... (А. Чехов. «Чайка»)

Классические образцы периода находим в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

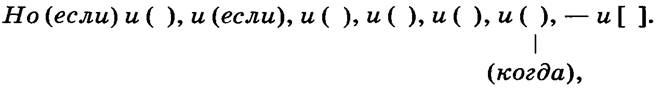

Приведём пример периода из романа А. А. Фадеева «Молодая гвардия», структурную основу которого составляет сложноподчинённое предложение: Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, — всё это сделали руки матери моей — моей, и его, и его.

Впервые описание периодической речи дал М. В. Ломоносов. В его произведениях есть и образцы разнообразной по смысловым и формальным признакам периодической речи, особенно прозаической.

В практике современной печати периоды нередко оформляются как сочетания грамматически самостоятельных предложений (между частями периода ставятся точки). Это усиливает отдельные компоненты периода, но ослабляет смысловые связи между ними.