Секреты орфографии - Г. Г. Граник 1991

Часть II

Смотри в корень!

Слова-родственники

Правильные корни и корни-уродцы

Когда говорят о важном, о главном, иногда употребляют слово корень. Например, если речь идет о причине чего-то плохого, скажут корень зла. О серьезных ошибках - это в корне неправильно. Если что-то надо основательно переделать, говорят о коренной переработке, коренной перестройке. Смотри в корень! или Зри в корень! — значит: выдели самое главное.

У слов тоже есть самое важное, самое главное - корень. Помните, когда шла речь о морфемах, мы говорили: каждая из этих частей слова несет часть его смысла - "смыслинку". Ну а корень - это главная часть слова, которая несет самый главный смысл. Корень берет на свои плечи самый важный смысл не одного слова, а многих, и эти многие слова с одним корнем оказываются родственными.

В одном из произведений писателя К. Паустовского описан лесник, который любил "разбирать слова". Вот, например, как он размышлял над словом родник: "Родник родит реку, а река льется-течет через... всю родину, кормит народ... И все эти слова как бы родня между собой".

Присмотритесь к словам родник, родина, родня. Что у них общее? На этот вопрос есть два правильных ответа, и вам нужно найти оба. Первый ответ вам подсказал лесник, который собрал эти слова: у них есть общий, объединяющий их смысл, А второй ответ вы, конечно, уже нашли: общая часть -род-. Она и есть корень всех этих слов.

А какой корень в слове народ? Школьный словообразовательный словарь отвечает: -народ-. Но по происхождению (вспомним науку этимологию!) это слово связано со словом род: родити-народити-народ.

Итак, корень - общая часть родственных слов.

Общая и по основному смыслу, и по "внешнему виду": звукам и буквам.

Не всем удается правильно выделить корень и понять его смысл. Многие школьники вместо настоящих корней "выкапывают" каких-то смешных бессмысленных уродцев, путая или "склеивая" корни с приставками, суффиксами или просто "вырывая" случайные кусочки слов.

Например, одна девочка попыталась в слове стряпуха выделить корень -тряп-, как в слове тряпка. Она обратила внимание на сходство звуков, букв, а о смысле не подумала.

Другая решила, что в слове жидкость корень, должно быть, вод-: она искала его по смыслу и совсем забыла о "внешнем виде": звуках и буквах корня.

А один грамотей в слове разъяренный выделил корень "разъяр" и даже написал его через е. Он никак не мог понять свою ошибку. Наконец, учительница сказала ему: "Да от этого твоя собака может разъяриться и залаять яростно!" Только тогда он сообразил, в чем дело.

Чтобы не делать таких ошибок, надо знать секреты корня. Все эти секреты о том, как подбирать родственные (или однокоренные) слова.

Если хорошо прислушиваться к словам, то иногда можно услышать, что в одних словах скрываются другие - именно не морфемы, а целые слова.

Например, медвежонок Винни-Пух сочинил про себя:

Ведь он же - не Слон, Не может все время

Поэтому он Без дела слоняться!

В слове слоняться он услышал спрятанное слово слон. А вот что он услышал в других словах.

Возьмем это самое слово "опять". Молчит этажерка, молчит и тахта -

Зачем мы его произносим? У них не добьешься ответа,

Когда мы свободно могли бы сказать Зачем это "хта" обязательно та,

"Ошесть", и "Осемь", и "Овосемь"? А "жерка", как правило, эта!

Теперь прислушайтесь к словам сами. Какое слово можно услышать в словах олень и тюлень? Прочитайте об этом стихи писателя Феликса Кривина.

"О Лень! - возмутился Олень, - Чего ты блуждаешь, как тень?"

Чего ты лежишь, словно пень?" Но им не ответила Лень:

"Тю, Лень! - удивился Тюлень. - Лень!

Поиск одних слов в других словах может стать увлекательной игрой. В нее играют даже взрослые. Например, писатель Казакевич придумал такую игру: находить фамилии, в которых можно было бы услышать и имя, и фамилию. К примеру, в фамилии Петропавловский можно услышать имя Петр и фамилию Павловский. Казакевич легко придумывал такие фамилии, а у писателя Андроникова ничего не получалось. Наконец, и он придумал! На вопрос Казакевича: "Не встретился ли ему человек с интересной фамилией?" - он ответил, что ему встретился Коля Зей. Казакевич спросил, встретился ли кто-нибудь еще. На это Андроников ответил, что вместе с Колей Зеем была еще целая рота Зеев.

Секреты родственных слов

Учительница дала задание подобрать "родню" к слову уголок. Одна девочка ответила: угол, гол, голыш. Как вы думаете, правильно ли она ответила? Вы догадываетесь: она ошиблась. А в чем ее ошибка? Как будто бы все на месте: в каждом слове одинаковое сочетание букв - гол. Да только по смыслу все "голы" - разные.

Ребята в классе развеселились и стали нарочно придумывать такие неродственные слова. "А кошка - не родня кошмару?" - "Картон - не братец картошке?" - "В каких родственных отношениях кости и костюмы?" - "А свинец - не сыночек свинтуса?" Дети так веселились, что было видно: они разгадали секрет корня, который не поняла девочка.

Попробуйте сказать своими словами, что это за секрет.

А теперь поиграем в "третий лишний".

В каждой тройке слов одно - не родственное. Обнаружьте его.

1) Лес, лестница, лесничий; 2) честный, чесночный, чеснок; 3) седло, седловина, седина; 4) смешной, смешать, смешить; 5) дивный, удивленный, диванный; 6) левый, лев, налево; 7) водичка, водитель, водяной.

Найдите в примерах родственные слова и выпишите их в тетрадь. (В одном из примеров будет хитрость: в нем слова очень похожие, но не однокоренные. Не попадитесь!)

1) Проблесковый маяк мигнул и погас. Белые ночи полны бесцветного блеска. (К. Паустовский.) 2) Когда свежий снег выпадет и ровным слоем ляжет, это называется пороша, потому что снег, как белый порошок, все поле запорошил. (С. Образцов.) 3) Кристофер Робин рассказал Винни-Пуху о том, как в старину посвящали Рыцарей. И вдруг Винни-Пух спросил: "А это очень хорошо, когда тебя посвищут?" (А. Милн.)

Один грамотей подобрал к слову акваланг родственное слово водолаз, а другой породнил слово переписка со словом корреспонденция. "В чем ошибка ребят?" - спросили мы у их одноклассников. И они стали наперебой отмечать: "Слово дом - не родственник слову здание, чепуха не родня ерунде. В словах ветер и вихрь, дуб и дерево нет общей части".

На основании всего, что сказали эти ребята, попробуйте сами вывести второй секрет корня.

Поиграем в "третий лишний".

Из каждой тройки исключим не родственное слово.

1) Жаркое, жаровня, раскаленный; 2) ветер, вихрь, безветренный; 3) сосна, дерево, деревянный; 4) мчаться, бегущий, мчащийся; 5) учить, изучать, зубрить; 6) сожаление, сочувствие, жалость.

Проверьте свою память! Назовите два секрета корня.

Прочитайте выразительно стихотворение о прогульщиках. Найдите в нем все родственные слова к слову прогульщик и выделите в них корень.

Шел Прогульщик на прогулку,

Шел и песенку свистел.

Захотел Прогульщик булку

И баранку захотел.

Захотел он шоколадку,

Пососал бы леденцов...

Но прогуливал буфетчик,

И не видно продавцов.

И гулял киномеханик -

Не показывал кино,

Футболисты и артисты

Прогуляли заодно...

И обиделся Прогульщик!

И Прогульщик не смолчал!

И прогульщикам Прогульщик

"Вы — прогульщики!" кричал.

(Э. Мошковская.)

Многие работают с этим стихотворением так: прогульщик, прогулка, прогуляли, прогуливал. Значит, корень - -прогул-. Если вы все так и сделали, перечитайте стихотворение снова и найдите свою ошибку.

Попробуйте догадаться, в чем же состоит третий секрет подбора родственных слов для выделения корня.

Перепишите отрывок из стихотворной сказки. Выпишите из него родственные слова.

У ручья стояла Ива,

Год за годом зеленела.

Подрастала год от года, -

Не спеша растут деревья,

А какие вырастают!

(Б. Заходер.)

А теперь мы вам предлагаем поиграть в родственные слова.

Дается два "родственника" с приставками, а вы подберите к ним слово без приставки или с другой приставкой и найдите корень.

1) Невежа, невежливый; 2) связывать, связист; 3) закат, закатился; 4) подставка, подставивший.

Итак, вы знаете три секрета корня. Проверьте вашу память: повторите все три.

Что вы скажете, если вас кто-нибудь дернет за ухо? Наверное, крикнете: "Не тронь мое ухо!" А если дернут за оба уха? Попробуйте только сказать: "Не тронь мои ухи!" Над вами посмеются: "Ну и грамотей!" Да вы и сами прекрасно знаете: одно - ухо, а два - уши. Какую штуку выкинул корень в этих словах - а ну-ка вспомните! Вам уже известно, как это называется, вспомнили? Это непозиционное чередование. Намотайте это себе на ус. (Намотай на ус - говорят, когда хотят сказать: запомни хорошенько. В этих же случаях говорят: заруби себе на носу.)

I. Теперь сами подберите "родственников" с чередованием согласных в корне к следующим словам.

Пух, пекарь, лекарь, бег, замок, ноги, дороги, снег, творог, пирог.

II. Найдите в стихотворном отрывке слово, в котором при изменении происходит чередование согласных.

Герда, старая норвежка,

Рассказала мне о том,

Как сидел внутри орешка

Черт с рогами и хвостом.

Но прибавила старуха:

- Изменился белый свет.

Говорят, ни злого духа,

Ни чертей на свете нет.

(С. Маршак.)

Придумайте сами как можно больше родственных слов с чередованием согласных звуков.

А чередуются ли гласные звуки? Конечно! В огромном количестве корней чередуются она. Есть корни с чередованием е - и. А бывают случаи, когда гласные звуки просто-напросто убегают из корня.

Как убегают? А вот так. Сравните полдень и полдня. Корень один и тот же, только во втором случае исчезло е. Осталось только -дн-. А теперь сравним: зоркий и зрение. Во втором слове о "убежало" из корня. Куда и зачем, непонятно. Такие "убегающие" гласные даже прозвали беглыми гласными. Это чаще всего о и е.

Следующие слова измените или подберите к ним "родственников", от которых "убежала" беглая гласная.

Читать, окошко, пень, темнота, огонь, лев.

Придумайте сами такие слова.

А теперь скажите, в чем же состоит четвертый секрет корня.

Проверьте вашу память: повторите, не подглядывая в книжку, все четыре секрета корня.

Перепишите предложения по инструкции.

Только плохие люди морщатся при виде кошки и замахиваются палкой на собаку. А когда у человека бьется доброе сердце, он будет дружить с собакой, или пустит в банку красных рыбок, или смастерит голубятню. (Ю. Яковлев.)

Найдите "ошибкоопасные" места в выделенных словах.

Сколько бывает родственных слов?

Этот вопрос мы задали ребятам. Один подумал-подумал и сказал: "Ну вот, например, слово хитрый. От него можно образовать слова: хитрецу хитрюга, хитрость. Наверное, родственных слов бывает по четыре, по пять". Как вы думаете, прав ли этот мальчик?

Совсем не прав. От большинства корней можно образовать несколько десятков слов, например, с корнем -чист- - около шестидесяти. А с корнем -вод- (не в слове вода, а в слове водишь) или, например, с корнем -да- (в таких словах, как отдать, задать), если очень постараться, можно найти больше ста слов! Попробуйте!

В наше время у некоторых слов "родственники" прибавляются. Например, у слова Луна было совсем мало "родичей": лунный, безлунный, лунатик. А в наше время появились еще слова: прилунился, луноход.

Как научиться подбирать родственные слова? С ними можно устраивать интересную игру.

В такой игре могут быть свои неожиданности и свои правила. Представьте себе: играют двое, допустим, Саша и Таня. Сашин папа предложил корень -цвет-. Саша придумал быстро: цветок, цветочек, цветик. Больше ему ничего не пришло в голову. И Таня быстро придумала: цветение, расцвет, расцветка. И тоже дальше - никак! Папа их поддразнил: "Эх вы, знатоки! На самом деле здесь можно придумать очень много!" - "Хоть бы кто-нибудь подсказал!" - вздохнула Таня. "Прекрасная мысль! - одобрил ее папа. - Представьте себе, что ваши товарищи вам подсказывают. Прислушайтесь!"

Саша сосредоточился, помолчал немного и произнес: "Цветник, цветочница, цветоводство, цветущий, расцветает, зацветает, отцветает, цветик-семицветик". А Таня добавила: "Цветной, многоцветный, разноцветный, одноцветный, цветистый, цветовой, бесцветный. И еще такое трудное слово - цветоразличение".

"Молодцы!" - сказал папа. - "Как же это получилось? - удивились ребята. - Ведь на самом деле нам никто не подсказывал". - "Вы подсказали сами себе, - сказал папа. - Сначала вы не очень хорошо подумали, а потом включили всю вашу сообразительность и догадливость и придумали много хороших, интересных слов". - "А ведь верно!" - решили ребята. И придумали такое правило игры: в трудный момент никогда не станем говорить: "Я не умею, не знаю, подскажите!" Мы скажем сами себе: "Внимание! Включаем всю нашу догадливость и сообразительность!"

Перечитайте текст под заголовком "Сколько бывает родственных слов?" и выделите в нем главную мысль.

Предложение для списывания по инструкции.

В годы войны собаки выносили с поля боя раненых, искали мины и, не жалея своей жизни, с взрывчаткой на спине бросались под фашистские танки. (Ю. Яковлев.)

Прочитайте стихотворение Велимира Хлебникова. Видите, сколько можно образовать слов от одного корня!

Заклятие смехом

О, рассмейтесь, смехачи !Смейево, смейево,

О, засмейтесь, смехачи !У смей, осмей, смешики,

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. смешики,

О, засмейтесь усмеяльно !Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмешищ надсмеяльных - смех усмейных смехачей ! О, рассмейтесь, смехачи!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей !О, засмейтесь, смехачи!

Ответы:

— Родственные слова должны быть связаны по смыслу.

— 1) Лестница; 2) честный; 3) седина; 4) смешать; 5) диванный; 6) лев; 7) водитель.

— 1) Проблесковый, блеск; 2) пороша, порошок, запорошил.

Слова, близкие по смыслу, но не имеющие общей части, — не родственные слова.

— 1) Раскаленный; 2) вихрь; 3) сосна; 4) бегущий; 5) зубрить; 6) сочувствие.

— Прогульщик, прогулку, прогуливал, гулял, прогуляли.

Подбирая родственные слова, надо искать слова без приставок или с другими приставками.

Подрастала, растут, вырастают.

1) Вежливый; 2) вязать; 3) катиться; 4) ставить.

— I. Пушок, печь, лечить, бежать, замочек, ножки, дорожки, снежок, творожок, пирожок.

II. Рассказала.

— Чтение, окно, пня, тьма, огня, льва.

В корнях может происходить чередование согласных или гласных звуков, или даже "исчезновение" гласных.

— Никогда не надо отступать, когда что-то не очень хорошо получается. Надо мобилизоваться - включить всю свою догадливость и сообразительность — и вы победите.

Кто "командует" корнями?

Как вы думаете, о чем пойдет речь в тексте с таким заголовком? Вы будете правы, если подумаете примерно так: у корней существует свой порядок и дисциплина. Наверное, будет рассказано о том, кто у них командир.

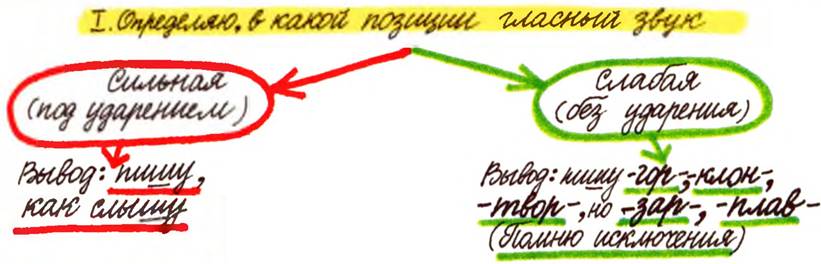

Когда имеешь дело с корнями, самое трудное - это правильно записать безударный гласный. Если бы все корни подчинялись одной и той же команде, было бы, конечно, проще. Например, встретил слово домовитый и дал себе команду: выдели корень и, держа в голове четыре секрета, подбери "родственника", в котором он под ударением. Очень просто - дом.

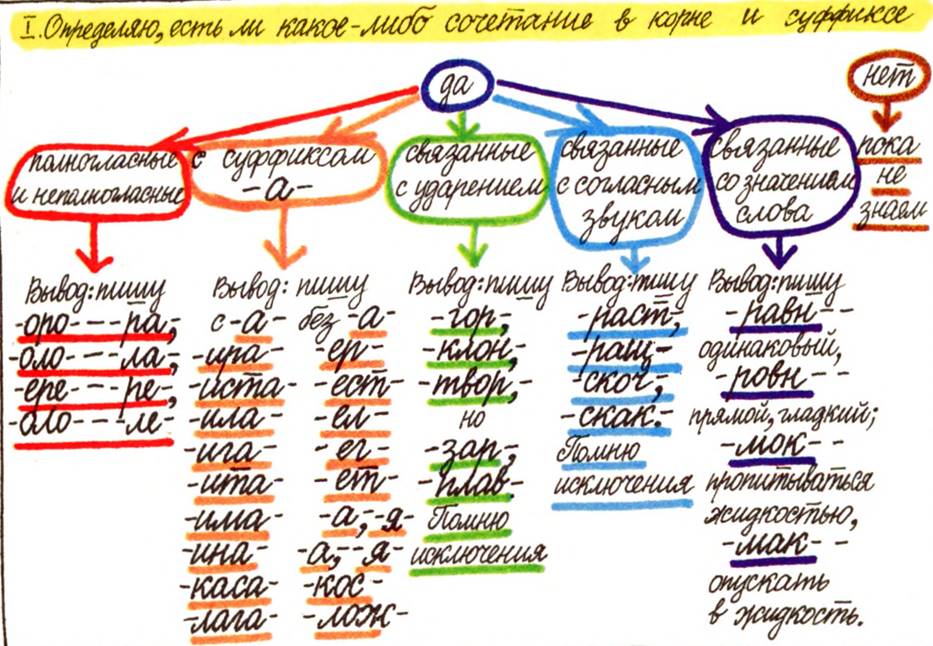

Но так просто бывает далеко не всегда. Оказывается, у разных корней бывают разные командиры. Одними корнями командует "главное" правило. Таких корней больше всего. Есть корни, которые не подчиняются "главному" правилу.

Вы, наверное, не раз слышали такое выражение: Бабушка надвое сказала. Его употребляют, когда на вопрос нельзя ответить однозначно: будет ли что-то так или не так. Проверочные слова тоже иногда "говорят надвое". Например, вам нужно проверить слово озаряет: что писать в корне, а или о? Проверка сбивает вас с толку: зарево и зорька. Дело в том, что есть такие корни, которые в одних словах пишутся с а, а в других с о (например, вскочил и поскакал) или в одних словах - с е, а в других - с и (например, вытер и вытирал). Такие корни называются корнями с чередующимися гласными. Они не подчиняются "главному" правилу. Управляться с ними надо так. Прежде всего, узнавать их при встрече. Не узнаешь, пройдешь мимо - и сам не заметишь, как сделал ошибку. Узнаешь - примени к корню его правило.

Корни с чередующимися гласными делятся на несколько групп.

Полногласные и неполногласные сочетания

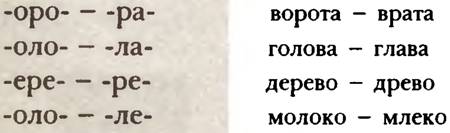

Первая группа - это корни с чередованием полногласных и неполногласных сочетаний.

Найдите похожие слова в предложении Вратарь замер в воротах, готовясь отбить мяч. Вы, конечно, догадались: похожие слова - вратарь и ворота. И в то же время они немножко разные: в одном буквосочетание -ра-, в другом - -оро-. Первое - коротенькое, как бы неполное по сравнению со вторым. Первое называется неполногласным, второе - полногласным.

Откуда взялись в русском языке такие полногласные и неполногласные пары? Они выросли из старинной дружбы русского языка с другим славянским языком, Тысячу лет назад на русской земле появились первые книги, переведенные с греческого языка на язык, который теперь называют старославянским. Он был понятен русским людям. В этом языке встречалось много слов с неполногласными сочетаниями: глава, глас, град, врата. Они "прижились" в нашем языке и "построились в пары" с нашими словами: голова, голос, город, ворота. Так появились в нашей речи полногласные и неполногласные сочетания.

Вот они:

Давайте научимся "узнавать их в лицо".

Подберите неполногласные родственные слова к следующим словам.

Огород, сторож, короткий, поворотиться, дорогой, схоронить, посторониться, здоровье.

Какие полногласные и неполногласные сочетания чередуются в этих словах? Вы, конечно, заметили: -оро- и -ра-. Даем вам задание для того, чтобы вы научились узнавать их.

Найдите в примерах и перепишите в тетрадь слова с полногласными и неполногласными сочетаниями.

1) В город он повел царя, 3) Мать и сын идут ко граду.

Ничего не говоря. Лишь ступили за ограду,

2) И желанная страна Оглушительный трезвон

Вот уж издали видна. Поднялся со всех сторон.

(А. Пушкин.)

Предлагаем вам еще несколько слов с неполногласными сочетаниями, а вы подберите к ним полногласные пары.

Младший, гласность, глава, прохлада, кладезь, злато.

Вам понятно, какое чередование полногласных и неполногласных сочетаний в этих словах? Конечно! Это -оло- — -ла-.

Давайте поучимся узнавать их при встрече.

I. Выпишите слова с полногласными и неполногласными сочетаниями из следующих примеров.

1) "Золото, золото падает с неба!" -

Дети кричат и бегут за дождем...

— Полноте, дети, его мы сберем,

Только сберем золотистым зерном

В полных амбарах душистого хлеба!

(А. Майков.)

2) У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том;

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом...

(А. Пушкин.)

II. Теперь подберите пары с полногласными сочетаниями к следующим словам.

Брег, небрежный, древо, посредине.

Вы догадались, какие сочетания здесь чередуются? Конечно, -ере- — -ре-.

Найдите и выпишите из следующих примеров слова с сочетаниями -ере- и -ре-.

В свете есть иное диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря.

(А. Пушкин.)

Если вам хочется, сделайте рисунки к отрывку из сказки А. Пушкина.

Теперь о последнем чередовании. Все вы помните, что в сказках бывают молочные реки с кисельными берегами. И что на небе можно различить скопление звезд, которое называется Млечный Путь. И что все животные, кормящие детенышей молоком, называются млекопитающими. Молочный, Млечный (Путь), молоко, млекопитающее - какое здесь чередование? Это редко встречающееся чередование -оло- — -ле-.

Выпишите в словарик, употребляя все способы запоминания, слова молочный.

Млечный Путь, млекопитающее.

Обратите внимание: не всякое слово, в котором есть изученное сейчас сочетание букв, относится к словам с полногласными и неполногласными сочетаниями.

О полногласии или неполногласии мы говорим тогда, когда у слова есть пара.

Например, Птицы ворон и ворона относятся к семейству врановых. У слова врановые есть полногласные "родственники". А у слова трава нет "родственника" "торова", значит, нет и неполногласного сочетания. У слова берег есть "родственники" брег, прибрежный. А у слов берет, череп нет "родственников" "брет" или "чреп". Значит, нет и полногласных сочетаний.

Теперь поучимся узнавать все корни, с которыми вы познакомились.

Найдите в примерах и выпишите все слова с полногласными и неполногласными сочетаниями.

1) Хоттабыч взял Вольку за руку и поставил его рядом с собой на самой середине ковра. 2) Все бросили пить чай и прохладительные напитки и бросились смотреть на бородатого ребенка. 3) Верблюд, не приученный к правилам уличного движения, хладнокровно переступил жирную белую черту на мостовой. 4) В тот же миг он оказался внизу, рядом со стариком Хоттабычем, как мы будем в дальнейшем для краткости называть нашего знакомого.

5) Варвара Степановна снова обратилась к Вольке. 6) "Помоему, мальчик не совсем здоров", - шепнула она директору. 7) "Да будет благословенен день твоего рождения, о добросердечный сын Алеши!" - растроганно провозгласил Хоттабыч. 8) Что бы тебе хотелось сейчас, о драгоценнейший зрачок моего глаза? (Л. Лагин.)

Найдите "ошибкоопасные" места в выделенных словах.

Теперь, встречаясь с этими корнями, вы будете "по знакомству" писать их правильно и не станете проверять безударную гласную в слове сторожевой словом стража, в слове молодежный словом младший или в слове хладнокровный словом холодный.

Тот, кто хорошо усвоил правописание корней с полногласными и неполногласными сочетаниями, выполняет задание, отмеченное рисунком человечка с бородой и усами.

Тот, кто делает ошибки, продолжит тренировку.

Вставьте в текст пропущенные буквы.

1) "М..роженое!" - вдруг вскрикнула мама и побежала на кухню к х..л..дильнику. (С. Прокофьева.) 2) Волька почувствовал, как по всему его телу пробежал пр..ятный х..л..док. (Л. Лагин.) 3) Солнце п..з..л..тило и нагрело воздух, а кустарники, травы и тихо дымящаяся р..систыми и..п..рениями земля остро заблагоухали, (Ф. Залтен.) 4) Лягушки - хладнокровные животные. И какая бы холодная вода ни была, им все равно. (С. Образцов.)

Придумайте как можно больше слов с полногласными и неполногласными сочетаниями в корне. Не забывайте, что длинные слова огорчали только медвежонка Винни-Пуха. Не стесняйтесь придумывать длинные слова, такие, как, например, предосторожность.

Есть ли в данном четверостишии корни с полногласными и неполногласными сочетаниями?

Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Веселому пенью гудка?..

Знаете ли вы, откуда эти строки? Они из "Песни о встречном"! Ее написал поэт Борис Корнилов. Прочитайте его стихотворение "Лошадь". Оно написано в то время, когда наш народ построил первые тракторы. Люди очень гордились этим. Поэт тоже. Но все-таки трактор не мог ему заменить друга - лошадь.

Лошадь

Дни-мальчишки,

вы ушли, хорошие,

мне оставили одни слова, -

и во сне я рыженькую лошадь

в губы мягкие расцеловал.

Гладил уши, морду тихо гладил

и глядел в печальные глаза.

Был с тобой, как и бывало, рядом,

но не знал, о чем тебе сказать.

Не сказал, что есть другие кони,

из железа кони,

из огня ...

Ты б меня, мой дорогой, не понял,

ты б не понял нового меня.

Говорил о полевом, о прошлом,

как в полях, у старенькой сохи,

как в лугах, помятых и некошеных,

я читал тебе

свои стихи ...

Мне так дорого и так мне любо

дни мои любить и вспоминать,

как, смеясь, тебе совал я в губы

хлеб, что утром мне давала мать.

Потому ты не поймешь железа,

что завод деревне подарил,

хорошо которым

землю резать,

но нельзя с которым говорить.

Дни-мальчишки,

вы ушли, хорошие,

мне оставили одни слова, -

и во сне я рыженькую лошадь

в губы мягкие расцеловал.

Орфограмма с девчачьим именем

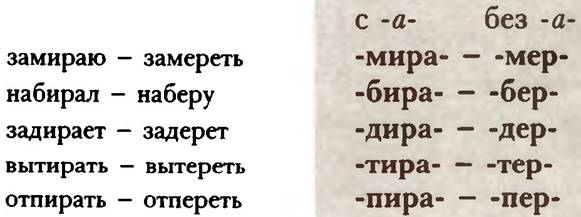

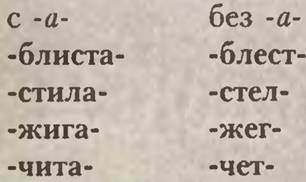

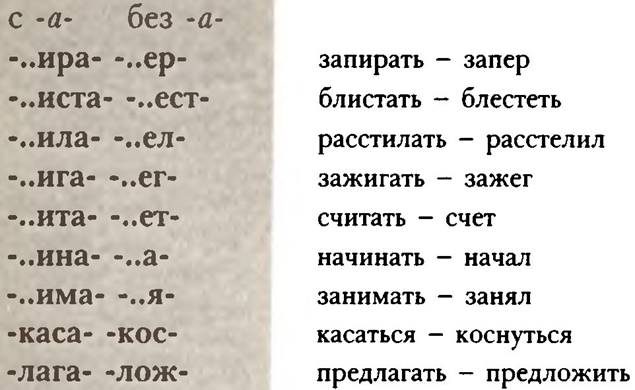

В некоторые слова "забралось" сочетание букв, похожее на девчачье имя Ира. Сочетание складывается из части корня -..up- и идущего за ней суффикса -а-: -..ира-. Этот суффикс любит командовать гласным звуком в некоторых корнях.

Если -а- стоит за корнем, то в корне пишется и. Если -а- нет, в корне пишется е.

Так образуются пары слов с чередованием е - и в корне. Например, набирал - наберу, вытирать - вытереть, замираю - замереть, отпирать - отпереть, задирает - задерет.

Найдите и выпишите из данных примеров столбиком пары корней с чередованием -..ира- - -..ер-.

Если вы все сделали правильно, у вас должны получиться такие столбики:

Давайте потренируемся, чтобы привыкнуть к этим орфограммам и узнавать их при встрече.

Образуйте слова с сочетанием -ира- от следующих слов.

Вымерли, заберу, придерется, протер, запер.

Не забывайте! Если за корнем -а-, то в корне и. "Ира" хочет быть только "ирой", а не "ерой".

Перепишите по инструкции отрывок из стихотворения М. Лермонтова "Бородино".

И молвил он, сверкнув очами: И умереть мы обещали,

"Ребята! не Москва ль за нами? И клятву верности сдержали

Умремте ж под Москвой, Мы в Бородинский бой.

Как наши братья умирали!"

Теперь найдите и выпишите из примеров слова с сочетаниями -..ир- и -..ер- в корне. Выписав с лова, обозначьте в них корни.

1.1) Пес бежит за ней, ласкаясь, 2) А хозяюшкой она

А царевна, подбираясь, В терему меж тем одна

Поднялася на крыльцо Приберет и приготовит.

И взялася за кольцо... (А. Пушкин.)

2. 1) "Сеятель я и собиратель, - сказал старик. - В юности хлеб сеял и собирал, нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова". 2) Лесничий думал, что давно уже собирается съездить в Синезерки, но все никак не соберется. (К. Паустовский.)

Придумайте как можно больше слов с -ира- и разными приставками.

I. Вставьте пропущенные буквы.

1) "Бабушка, а туда далеко доб..раться?" — спросил Митя у Бабы-Яги. "Да покуда доб..решься, пять пар башмаков стопчешь". 2) По городу Баба-Яга с Митей пробирались закоулочками. (Э. Успенский.)

II. Выпишите слова с сочетаниями -ира- и -ер- из следующих примеров. Выделите в этих словах корни.

1) Ворона хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. 2) Милиционер протянул девочке варежку, в которой был воробей Пашка: "Берите! С варежкой! А то удерет". 3) Варя присела на корточки, чтобы маленьким мужичкам не надо было задирать головы, глядя на нее. 4) "Я тебе все листья сдеру, негодница!" — зарычал медведь старой иве. 5) Иной муравей так вцепится - не отдерешь! (К. Паустовский.)

Придумайте как можно больше слов с этими корнями и разными приставками.

Продолжим поиски слов, в которых "работает" -ира-. Выпишите такие слова и обозначьте в них корни.

1) Петя стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щеки. 2) Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапками грудь. 3) Пришлось стереть надпись. (К. Паустовский.)

Придумайте как можно больше слов с этими корнями и разными приставками.

Перепишите по инструкции.

Люди пишут, а время стирает, Но скажи - если слух умирает,

Все стирает, что может стереть. Разве должен и звук умереть?

(С. Маршак.)

Напишите, не заглядывая в книжку, все корни с чередованием е - и.

Если вы, выполняя упражнения на корни с чередованием е - и, не делали ошибок, читайте текст под заголовком "Суффикс -а- продолжает командовать".

Если ошибки у вас встречались, продолжайте тренировку.

I. Вставьте пропущенные буквы.

1) Звери часто видели, как медведь осторожно пробирается к реке. 2) Старая толстая жужелица пищала от смеха и выт..рала лапкой слезящиеся глаза.

3) Это правда, что вы отб..раете у белок сосновые шишки? 4) От ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня зам..рало сердце. (К. Паустовский.)

А теперь задание только для тех, кто любит и знает произведения А. Пушкина.

II. Вставьте пропущенные буквы. Угадайте, из каких произведений Пушкина взяты эти примеры.

1) На девичник соб..раясь, 5) Видишь ли ты палку эту?

Вот царица, наряжаясь Выб..ри любую мету.

Перед зеркальцем своим, 6) Руслан внимает и глядит

Перемолвилася с ним. Бестрепетно, с покойным духом;

2) Кто-то терем приб..рал Но, шевеля пугливым ухом,

И хозяев поджидал. Конь уп..рается, дрожит...

3) Вот море кругом обежавши, 7) И старец беспокойный взгляд

Высунув язык, мордку поднявши, Вп..рил на витязя в молчанье.

Прибежал бесенок, задыхаясь, 8) фарлаф с боязнию глядит;

Весь мокрехонек, лапкой ут..раясь, В тумане ведьма исчезает,

Мысля: дело с Балдою сладит. В нем сердце зам..рло, дрожит.

Глядь — а Балда братца гладит ... 9) Но где Людмила? Он один!

4) Как наешься ты своей полбы, В нем сердце, вспыхнув,

Соб..ри-ка ты с чертей оброк зам..рает.

полный.

Читали ли вы поэму А. Пушкина "Руслан и Людмила"? Если нет, то обязательно прочитайте!

Суффикс -а- продолжает командовать

Встречаются корни, в которых нет сочетания букв -ир-, однако суффикс -а- все- таки требует, чтобы в корне было и.

Эти сочетания тоже немножко похожи на женские имена: -..иста-, -..ила-, -..ига-, -..ита-. Без суффикса -а- в корнях с такими сочетаниями будет писаться е. Так образуются чередования; например, подстилать — подстелить, поджигать — поджег.

Сейчас мы вам дадим несколько пар слов с этими чередованиями. Найдите и выпишите из них столбиком пары корней с суффиксом -а- и без суффикса -а-.

Блистать - блестеть; расстилать - расстелить; разжигать - разжег; почитать - почет.

А теперь начинайте тренировку.

I. Выпишите слова с этими сочетаниями из следующих примеров. Обозначьте в них корни.

1. 1)...Месяц под косой блестит, 2) В полях блистает май веселый!

А во лбу звезда горит. (К. Батюшков.)

(А. Пушкин.)

2. 1) фокусник расстелил на траве разноцветный коврик. 2) Кругом расстилается бескрайняя пустыня. 3) Давайте постелим на праздничный стол новую скатерть. 4) Туман застилал глаза. 5) В окнах зажигались мягко светящиеся огни. 6) Охотнику и рыболову надо уметь разжечь костер при любой погоде. 7) Прижигание - это лечебный метод. Небольшие ранки и царапины можно прижечь йодом.

II. Вставьте пропущенные буквы.

1) На востоке поднималось ослепительно блестевшее солнце. 2) Однообразна была степь, расстилавшаяся глубоко под ними. (Л. Лагин.) 3) В четыре часа дня мы уже заж..гали керосиновые лампы. (К. Паустовский.)

III. Предлагаем вам несколько слов без суффикса -а-, а вы образуйте от каждого из них слово с суффиксом -а-, чтобы в нем было сочетание ита-.

Отчет, вычет, подсчет.

Спишите по инструкции отрывок из стихотворения М. Лермонтова "Бородино".

Вот затрещали барабаны - Тогда считать мы стали раны,

И отступили басурманы. Товарищей считать.

Еще два почти девчачьих имени

Суффикс -а- настолько любит командовать, что может распорядиться не только чередованием одного звука с другим, но даже и одного звука с двумя. Сравните такие пары слов: сжать - сжимать, смять - сминать. Видите, как только за корнем появляется суффикс -а-, так в корне возникает и и получаются сочетания, немножко похожие на женские имена: -има-, -ина-. Например, нанять - нанимать, начать - начинать.

От данных слов образуйте слова с сочетаниями -има- и -ннд-.

Снять, обнять, поднять, отнять, понять, проклясть, припомнить.

Запишите под диктовку и проверьте себя.

Запоминание, поднимается, предпринимать, внимание, занимательный, понимание.

Вы, наверное, уже устали и от властного командира - суффикса -а-, и от корней с девчачьими именами. Пора отдохнуть на перемене! Познакомимся с новыми стихами.

Прочитайте стихи русского поэта Александра Блока.

Ночью в саду у меня Раннее утро блеснет -

Плачет плакучая ива, Нежная девушка-зорька

И безутешна она, Ивушке, плачущей горько,

Ивушка, грустная ива. Слезы кудрями отрет.

* * *

Голубые ходят ночи, Дышит море голубым -

Голубой струится дым. Голубые светят очи.

Суффикс -а- командует гласными о и а

До чего же властный характер у суффикса -а-! Ему мало того, что во многих корнях он командует чередованием е - и. Он еще захватил власть над двумя корнями, где распоряжается тем, что писать, - а или о.

Если суффикс -а- стоит за корнем, то в корне а, если его нет, то в корне о.

Например, изложить - излагать; коснуться - касаться.

Корни, в которых происходит это чередование, — -лож- — -лаг- и -кос- — -кас-.

-лож- — -лага-

-кос- — -каса-

Давайте поучимся узнавать эти корни при встрече и правильно их писать.

Вставьте пропущенные буквы.

1. 1) Сцены кино снимаются по отдельности и только потом располагаются режиссером в нужной последовательности. 2) Мы увидели город, ра..положенный у самого подножия гор. (К. Домбровский.)

2. 1) Волька повис под потолком, зацепившись штанами за тот самый крюк, на котором пр..дпол..галось повесить бабушкину люстру. 2) Хоттабычу, который уснул в неудобном пол..женин, пр..снился ужасный сон. 3) Дежурный по всей форме, как пол..гается, составил протокол. 4) Хоттабыч к..снулся, по восточному обычаю, лба и груди. 5) Что к..сается Жени Богорада, закадычного Волькиного приятеля, то он не на шутку встревожился. 6) Горизонтом я назову ту грань, где хрустальный купол небес соприкасается с краем Земли. (А. Лагин.)

Найдите "ошибкоопасные" места в выделенных словах.

Вам уже не раз встречались в "Секретах орфографии" отрывки из книги Л. Лагина "Старик Хоттабыч". Вы, конечно, читали ее?

Перепишите стихотворение, пользуясь инструкцией.

Бутерброд

Чудак-математик Положил себе в рот.

В Германии жил. Вот так

Он хлеб с колбасою Человек

Случайно сложил, Изобрел

Затем результат Бутерброд.

(Г. Сатир.)

Найдите в стихотворении слова с чередующимися корнями.

Ниже даны все чередования гласных, которыми командует суффикс -а-, с примерами:

Придумайте сами как можно больше слов с корнями, которыми командует суффикс -а-. Помните, что вас не должны огорчать длинные слова. Постарайтесь придумывать такие слова, как местоположение, или предполагаемый, или соприкосновение, или безотлагательный.

Теперь мы знаем две группы корней с чередованием гласных. Помните, какими? В одних чередуются полногласные и неполногласные сочетания, в других командует суффикс -а-.

Прежде чем читать текст дальше, подумайте над заголовком.

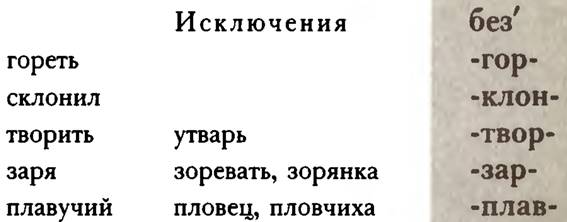

Командует ударение

Мы прекрасно знаем, что ударение командует безударными гласными. Как пишется под ударением, так мы будем писать и без ударения - в слабой позиции. Но вот несколько странных случаев: мы пишем кланяется, но наклонился; загар, но загорелый; зорька, но заря. Мы можем увидеть и такое: Природа сотворила множество разнообразных тварей. Тварь, но сотворила. Или, например, плавучий, но пловец.

Дело в том, что эти пары корней: -зор- — -зар-, -гор- — -гар-, -клон- — -клан-, -твор- — -твар- и -плав- — -плов- — "живут" по особым правилам. Ими тоже командует ударение, но командует не так, как другими словами. В обычных случаях без ударения пишется то же, что под ударением, а в этих корнях может быть и по-другому. Например, зорька, зарево, заря. Поэтому будьте с ними настороже! Что именно надо писать под ударением, всегда ясно. Под ударением ошибок никто не делает. Например, никто не напишет вместо кашка - кошка и наоборот.

Все наши трудности начинаются тогда, когда гласная в корне оказывается в слабой позиции - без ударения.

Загорелый, наклоненье, Мы под удареньем пишем

Растворенье, озаренье - Без сомненья то, что слышим.

Что писать под удареньем, Если ж звук без ударенья,

Что писать без ударенья? Вызывает он сомненья.

Как пишутся все эти корни, смотрите ниже:

На карте наших дорог это будет выглядеть так.

А теперь небольшой отдельный разговор о корне -плов- — -плав-, который является примером того, что даже там, где командуют ударения, фонемный принцип все-таки имеет право голоса. Об этом рассказал в книге "Занимательная орфография" М. В. Панов: слова пловец и пловчиха пишутся с о вопреки фонемному принципу. Недавно так писали и слово "пловучий". Но сокращения с этим словом (например, "пловучий кран" - "пловкран", "пловучие средства" - "пловсредства") не прижились в языке: они "не звучат", "режут ухо". И люди решили все-таки писать плавучий и сохранить корень -плав- в сложных словах: плавкран, плавсредства. Так фонема почти одержала победу над "нефонемным" правилом: о осталось только в двух словах. Вспомните каких.

Поучимся узнавать корни, которыми командует ударение.

I. Выпишите слова с этими корнями из следующих примеров.

1.1) Ваня бежал босиком по горячей песчаной дороге. Пахло гарью и сухой гвоздикой. 2) Скоро все знали, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре. 3) Заря разгорелась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега. 4) Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле мошек. (К. Паустовский.)

2. 1) Широкая улыбка озаряла открытое и простодушное лицо Хоттабыча. 2) Уже давно село солнце, озарив горизонт и тихое море красками поразительной красоты. 3) Кондуктор вдруг совершенно непонятным образом очутился на мостовой рядом с учтиво поклонившимся ему стариком. (Л. Лагин.)

Найдите "ошибкоопасные" места в выделенных словах.

II. Теперь вставьте пропущенные буквы.

1) На огромной высоте загорелось нежным розовым светом одинокое облачко. (К. Паустовский.) 2) Заходящее солнце дог..рает на облаках, похожих на парусные корабли. (К. Паустовский.) 3) Мама наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзину. (В. Драгунский.)

III. Обозначьте корни в следующих словах.

Озарение, горение, натворить, сгоряча, плавление, вытворять, уклоняться, растворение, сплавлять, склонение, стихотворение, погорячиться, плавучий.

Прочитайте текст. Постарайтесь представить себе на своем "мысленном экране" то, о чем в нем рассказано. Перескажите содержание. Потом прочитайте текст снова, обратите внимание на те места, которые вы пропустили при первом чтении, и перескажите все вместе снова. Затем напишите по этому тексту изложение.

Зарница и заря

Я уже упоминал о зарнице. Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверие, что зарницы "зарят" хлеб и от этого хлеба наливаются быстрее.

Рядом с зарницей стоит в поэтическом ряду слово "заря", одно из прекраснейших слов русского языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, что его можно прокричать. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда.

Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого цвета, и бревна загораются, как янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные - хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться. Все никнет, только человек не сдается. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия: заход солнца и вечернюю зарю. Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом. Горят первые звезды, а заря еще долго догорает над далями и туманами. Северные белые ночи - это непрерывная вечерняя заря, или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней. (К. Паустовский.)

Командуют согласные звуки

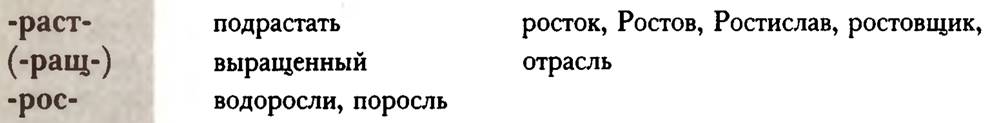

Чередоваться могут не только гласные звуки, но и согласные. Например, свет - свеча - освещение. Чаще всего они при чередовании никак не мешают гласным. Но есть корни, в которых согласные командуют гласными и заставляют их тоже чередоваться. Это корни -раст-(-ращ-) — -рос- и -скак- — -скоч-. Под ударением в этих корнях всегда пишется то, что слышно. А что пишется без ударения? Сейчас выясним.

Начнем с корней -раст-(-ращ-) — -рос-.

Выпишите из примеров слова с этими корнями.

1) Растение ищет для себя наиболее удобных условий роста. 2) В чистой воде можно ясно видеть заросли водорослей. 3) Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах. Я видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках. (К. Паустовский.) 4) Из семечка липы вырастает могучее дерево.

Теперь рассмотрите выписанные слова. С какими согласными "дружит" о, а с какими - а? Вы уже догадались: о - с с, а - с cт и щ, и мы пишем водоросли, заросли, но растение, разрастается, вырастает.

Как пишутся корни -раст-(-ращ-) — -рос- без ударения, см. ниже:

Исключения

Придумайте сами как можно больше слов с корнями -раст-(-ращ-) — -рос-, используя разнообразные приставки и образуя разные части речи.

Теперь давайте потренируемся.

I. Выпишите из примеров слова с корнями -раст- — -рос-.

1) Интересно наблюдать развитие бобовых растений. 2) Брошенное в землю семя пускает ростки, пробивающиеся к свету и воздуху. 3) Через несколько дней после прорастания от стебля растения ответвляются отростки - длинные тонкие усы. 4) Экзаменаторы смотрели на Вольку со всевозрастающим удивлением (Л. Лагин.) 5) Растительность на Волькином лице осталась без изменения. (Л. Лагин.)

II. Теперь выпишите слова с корнями -раст- — -рос-.

1) Растущий, прорастающий, простейший, росточек; 2) простачок, выросли, оросили, подрастать; 3) роскошный, расти, растаять, растворимый; 4) растительный, растолстеть, растение, растяпа; 5) возрастной, растрепанный, расталкивать.

III. Выразительно прочитайте стихи. Есть ли в них слова с корнем -раст-?

- Зачем возрастаю? - Лишь только увижу веселую стаю,

Снегурка спросила меня: Растаю, по камням звеня...

- Я знаю, что скоро растаю, Сологуб.)

IV. Вставьте пропущенные буквы.

1) Слабый р..сток расталкивает комья земли и тянется к свету. Молодое растение быстро тянется вверх. 2) В Японии у одного петуха выр..с семиметровый хвост.

(Из журналов.)

А теперь разберемся, что пишется без ударения в корне -скак- — -скоч-.

Как пишутся эти корни, см. ниже.

Исключения

Выпишите слова с корнем -скак- — -скоч- из примеров.

1.1) Мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице. 2) Девочка будто из-под земли выскочила. 3) В это время на мотоцикле подскакали милиционеры. 4) Выстрела не получилось, зато кошка поскакала на сцену. (В. Драгунский.)

2. 1) Василиса Премудрая соскочила с коня на землю. 2) Конь заржал и ускакал куда-то. (Э. Успенский.)

Посмотрите на выписанные вами слова и определите, с каким согласным звуком "дружит" о, а с каким - а.

Придумайте как можно больше слов с этими корнями, используя разные приставки и образуя разные части речи.

Теперь вставьте пропущенные буквы.

1.1) Камешек полетел до середины пруда, ударился со звоном об лед, высоко подск..чил, полетел дальше, и снова ударился, и снова подскочил.

2) Белочка доск..кала до елки и забралась на нее. (С. Образцов)

2. 1) Куст малины наск..чил на Винни-Пуха внезапно, когда медвежонок падал с дерева. 2) Это большой лес, и в нем сколько угодно места для того, чтобы прыгать и ск..кать. 3) Тигра стал таким выск..чкой, что нам пора его укротить. (А. Милн.)

Запишите слова под диктовку и проверьте себя.

Скакун, выскочка, проскочил, подскакал, скачок, отскочить, прискакать.

Любите ли вы смотреть на небо, по которому плывут облака? Вы замечали, что они бывают похожи на зверей, птиц, людей? Если вы долго следили за облаками, то замечали, что они меняются. У облака, похожего на голову старика, может растаять борода, и стариковская голова превращается в юношескую. У облака-гуся вытягивается шея. Облако-кошка может постепенно превратиться в облако-мышку.

Прочитайте стихотворение В. Маяковского "Тучкины штучки". Попробуйте представить себе картины, которые видел поэт, наблюдая за небом.

Плыли по небу тучки. по дороге пристала пятая,

Тучек - четыре штучки: от нее в небосинем лоне

от первой до третьей - люди, разбежались за слоником слоник,

четвертая была верблюдик. И, не знаю, спугнула шестая ли,

К ним, любопытством объятая, тучки взяли все - и растаяли...

Если вам хочется, нарисуйте небо с облаками, которые на что-то похожи.

Командует смысл

Есть две пары корней, в которых чередованием о - а командует смысл слов. Это -ровн- — -равн- и -мок- — -мак-.

Рассмотрим первую пару. Предметы вокруг нас могут быть ровными, а могут быть равными. Как по-вашему, это одно и то же или нет? А если ровный и равный не одно и то же, то чем они различаются?

Ровным мы называем все прямое и все гладкое. Если надо сделать что-то прямым или гладким, мы говорим: подровнять, сровнять, заровнять, разровнять, выровнять.

Предметы могут быть в чем-то одинаковыми. Например, два совсем не похожих предмета могут быть одинакового веса. Тогда мы говорим: Они равны по весу. Разные люди могут быть одинакового возраста, и мы говорим: Они равны по возрасту. О тех, у кого одинаковые права, говорим: Они равноправны.

Слова, обозначающие все ровное (т. е. прямое, гладкое), мы пишем с корнем -ровн-. Слова, обозначающие что-то одинаковое, мы пишем с корнем -равн-.

Об одном слове надо поговорить отдельно.

Ровная поверхность земли без гор и холмов называется равнина. В корне пишется а.

I. Выпишите слова с корнями -ровн- и -равн- из примеров.

1) Равномерное движение машины вызывало простые и спокойные мысли.

2) На сравнительно небольшой высоте дышится легко благодаря чистому горному воздуху. 3) Носорог старался удержать равновесие в движущейся клетке.

(Из журналов.)

II. Перепишите два четверостишия по инструкции. Выпишите из них слова с корнями -ровн- и -равн-.

В степи, на равнине открытой, Курган же с высокой главою,

Курган одинокий стоит. Где витязь могучий зарыт,

Под ним богатырь знаменитый Еще не сровнялся с землею,

В минувшие веки зарыт... По-прежнему гордо стоит.

(А. К. Толстой.)

III. Замените каждое словосочетание одним словом с корнем -равн-.

1) Безразличный ко всему - ... . 2) Имеющий одинаковые права - ... . 3) Действующий все время с одинаковой силой - .... 4) Сутки, в которых день и ночь одинаковы, - ...

Запишите слова и словосочетания под диктовку, затем проверьте себя.

Уравновешенный, равномерный, подровнять, сравнить друг с другом, сровнять с землей.

Другая пара корней, которые пишутся в зависимости от смысла, - это -мак- и -мок-. Оба они употребляются тогда, когда говорится, что кто-то или что-то становится мокрым. Мокрым можно стать в двух случаях. Первый случай: вода просочилась сквозь вещь, пропитала ее. В этом случае говорят, что вещь промокает, промокла. Пишется корень -мок-. Например, промокающий, непромокаемый. Второй случай: берут живое существо или предмет и окунают в воду (или в какую-нибудь другую жидкость) - макают. Можно макнуть человека в воду, хлеб - в постное масло, баранку - в молоко, сухарик - в чай. Это слово употребляется и в переносном смысле: можно даже макнуть редиску или огурчик в соль.

Слова, обозначающие то, что пропиталось жидкостью, пишем с корнем -мок-. Слова, обозначающие то, что окунают в жидкость, пишем с корнем -мак-.

Вставьте пропущенные буквы.

Пром..кать под дождем, непромокаемый костюм, обм..кнуться в море, вым..кнуть в поле.

Напишите изложение. Если вы не помните, как работать над изложением, вернитесь и перечитайте инструкцию перед заголовком "Зарница и заря".

Царь и вечерняя заря

Жил царь. Был он богаче всех царей на свете. Амбары его ломились от добра. Сундуки были полны золота и драгоценных камней. В конюшне ржали самые быстрые кони. Самые зеленые сады, самые красивые дворцы, самые тучные поля, самые глубокие озера принадлежали ему одному.

Однажды царь сидел на балконе и озирал свои владения. На небе разгоралась вечерняя заря. Сначала красным огнем она озарила краешек неба, где опустилось солнце. Потом ширилась и ширилась, и вскоре объяла все небо. Она была так красива, что невозможно было оторвать от нее глаз. Люди с радостью любовались зарей.

Не радовался заре только царь. Мысль, что заря принадлежит не ему одному, а всем, терзала его сердце. От этой мысли он заболел и тут же умер. (Б. Сергунков.)

Приведем наши знания в порядок!

Оказывается, корней с чередованиями так много, что в них недолго и запутаться. Поэтому давайте приводить наши знания в порядок.

Заполните таблицу. Запишите в каждый ее столбик все известные вам корни.

|

Корни с полногласными и неполногласными сочетаниями |

Корни, зависящие от суффикса - а - |

Корни, зависящие от ударения |

Корни, зависящие от согласного |

Корни, зависящие от смысла |

Вот как теперь выглядит карта наших дорог.

Теперь давайте тренироваться на узнавание корней с чередующимися гласными и согласными.

I. Найдите слова, в которых встречаются чередования гласных, и выпишите их.

1) ... Под голубыми небесами И ель сквозь иней зеленеет,

Великолепными коврами, И речка подо льдом блестит.

Блестя на солнце, снег лежит; Вся комната янтарным блеском

Прозрачный лес один чернеет, Озарена.

2) Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,

Махая гривою, он всадника несет,

И звонко под его блистающим копытом

Звенит промерзлый дол и трескается лед...

3) Пред ними стелется равнина, 4) Руслан на мягкий мох ложится

Где ели изредка взошли. Пред умирающим огнем...

5) Сел Балда на кобылку верхом, 6) Для меня вы все равны,

Да версту проскакал, так что пыль Все удалы и умны,

столбом. (А. Пушкин.)

7) Весело вскочила Песню заглушает

Из-за прялки мать, Звонкий крик ребят;

И у деда сила Тщетно унимает

Вдруг нашлась бежать. Старый дед внучат.

(А. Плещеев.)

8) Учись внимать молчанию садов, 9) Талый снег налетал и слетал,

Дыханью трав и запаху цветов. Разгораясь, румянились щеки.

(М. Волошин.) (И. Анненский.)

II. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне из прозаических примеров.

1) Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее. 2) Куры перевернули кувшин с молоком и бросились удирать из сада. 3) По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды. 4) Мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок шел в воду. 5) Чабрецом зарастали из года в год здешние каменистые берега. 6) Ночь простиралась над берегами, где у мокрых камней плескалась ледяная вода. 7) Сквозь щели проросли высокие цветы и травы. 8) Бабка боялась прикасаться к стеклянным безделушкам. 9) Лицо и голос музыканта располагали к себе. 10) Весна разгоралась все ярче, все веселее. (К. Паустовский.)

Найдите "ошибкоопасные" места в выделенных словах.

Если вы все задания выполнили без ошибок, идите на перемену.

Если ошибки встречались, продолжайте тренировку.

I. Выпишите слова с чередованием в корне. (Их в каждом примере два и больше.)

1) По траве в рубашках белых Два мальчишки загорелых

Скачут босиком На прутах верхом.

(И. Никитин.)

2) Красавица-зорька 3) Одна и грустна на утесе горючем

В небе загорелась. Прекрасная пальма растет.

(А. Кольцов.) (М. Лермонтов.)

4) В море остров был крутой, Новый город со дворцом,

Не привальный, не жилой; С златоглавыми церквами,

Он лежал пустой равниной; С теремами и садами,

Рос на нем дубок единый; А сидит в нем князь Гвидон,

А теперь стоит на нем Он прислал тебе поклон.

(А. Пушкин.)

II. Выпишите слова с чередованием в корне.

1) Потирая ушибленную коленку, Волька запер за собой дверь. 2) В магазине, расположенном на шумной и короткой улочке города, было много покупателей. 3) Сердце разрывалось у меня на части, когда я слышал, как они встречали тебя криками: "Эй, Волька!", "Здорово, Волька!" — и тому подобными явно недостойными тебя возгласами. (Л. Лагин.)

III. Теперь вставим пропущенные буквы.

1. Французский п.хатель Жюль Верн завоевал такую славу, что и в наши дни ее отбл.хк оз..ряет оба полушария. В своих мечтах он видел смутные очертания бл..стающей грядущей жизни. Его слава все возрастала, и целый дождь писем падал на специальный стол его кабинета, расположенного в уед..ненной башне. Действительность переросла мечты Жюля Верна. (К. Андреев.)

2. 1) Восточный Крым был пустынен и бл..стел от недавних дождей. Тусклая редкая трава р..сла на взгорьях. Над травой медленно вр..щалось тяжелое облачное небо. 2) Вся пр..вл..кательность земли заключена в животном и р..стительном мире. От сопр..к..сновения с ним остается ощущение загадки. (К. Паустовский.)

3. 1) Плот наклонился, и Элли закр..чала от страха. Но Железный Др..во- сек и Стр..шила посп..шили вск..чить на другой край, и р..вновесие во..ст..но-

вилось. Железный Др..восек и Стр..шила погнали плот через реку, за которой начиналась чудесная р..внина. 2) Путники ра..считывали встретить во дворце Гудвина г..рячий пр..ем. Равнодушие волшебника пугало их. 3) На горизонте бл..снула з..рница, за ней другая, третья. Скоро тучи закрыли полнеба, заблистали молнии, и ра..каты грома явственно доносились до слуха дозорных. (А. Волков.)

IV. Запишите каждое из этих слов в нужный столбик таблицы.

Позолота, плавник, равновесие, склоняться, поджигатель, стихотворение, скакун, читатель, блестящий, загорелый, озаряемый, расположение, придираться, непромокаемый, растительный, поплавок, отпирать, подскочить, соприкасаться, неразбериха, подростковый, расстилаться, млекопитающее, уклоняться, отложить.

Найдите "ошибкоопасные" места в выделенных словах.

Познакомьтесь со стихотворением И. Никитина "Утро". Попробуйте представить себе картину природы, которая меняется у вас на глазах, и почувствовать, какая это радость - прекрасное солнечное утро и человеческий труд.

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается.

Дремлет чуткий камыш. Тишь - безлюдье вокруг.

Чуть приметна тропинка росистая.

Куст заденешь плечом - на лицо тебе вдруг

С листьев брызнет роса серебристая.

Потянул ветерок, воду морщит-рябит.

Пронеслись утки с шумом и скрылися.

Далеко-далеко колокольчик звенит.

Рыбаки в шалаше пробудилися,

Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут...

А восток все горит-разгорается.

Птички солнышка ждут, птички песни поют,

И стоит себе лес, улыбается.

Вот и солнце встает, из-за пашен блестит,

За морями ночлег свой покинуло,

На поля, на луга, на макушки ракит

Золотыми потоками хлынуло.

Едет пахарь с сохой, едет - песню поет;

По плечу молодцу все тяжелое ...

Не боли ты, душа! отдохни от забот!

Здравствуй, солнце да утро веселое!

Вам понравилось стихотворение И. С. Никитина?

Нам бы очень хотелось, чтобы вы полюбили этого поэта.

Прочитайте, пожалуйста, стихи И. Никитина "Утро на берегу озера", "Встреча зимы" и др.

Ответы:

— Ограда, страж, краткий, возврат, драгоценный, охрана, страна, здравница.

1) Город; 2) страна; 3) граду, ограду, сторон.

Молодой, голос, голова, холод, колодец, золото.

1. 1) Золото, золотистым; 2) златая.

II. Берег, бережный, дерево, середина.

— Берег, бреге.

— 1) Середине; 2) прохладительные, бородатого; 3) хладнокровно; 4) краткости; 5) обратилась; 6) здоров; 7) провозгласил; 8) драгоценнейший.

1) о; о, о; 2) и; о, о; 3) о, о, о; о; с, а; 4) а; о.

— Прохладой.

— Вымирали, забирали, придирается, протирает, запирает.

— 1. 1) Подбиваясь; 2) приберег,

2. 1) собиратель, собирал, собираю; 2) собирается, соберется.

1. 1) и; е; 2) и;

II. 1) Удирала; 2) берите, удерет; 3) задирать; 4) сдеру; 5) отдерешь.

1) Вытирал; 2) тереть; 3) стереть.

— I. 1) и; 2) и; 3) и; 4) и.

II. 1) и; 2) и; 3) и; 4) е; 5) е; 6) и; 7) е; 8) е; 9) и.

— I. 1. 1) Блестит; 2) блистает;

2. 1) расстелил; 2) расстилается; 3) постелим; 4) застилал; 5) зажигались; 6) разжечь; 7) прижигание, прижечь.

II. 1) е; 2) и; 3) и.

III. Отчитать, вычитать, подсчитать.

— Снимать, обнимать, поднимать, отнимать, понимать, проклинать, припоминать.

— 1.1) а; 2) с, о. 2. 1) е, а; 2) о; и; 3) а; 4) о; 5) а; 6) а. Сложил, положил.

— I. 1. 1) Горячей, гарью; 2) обгоревшего; 3) заря, разгорелась; 4) сгоравших.

2. 1) Озаряла; 2) озарив; 3) поклонившимся.

II. 1) о; 2) о; 3) о.

III. -зар-, -гор-, -твор-, -гор-, -плавл-, -твор-, -клон-, твор-, -плавл-, -клон-, -стих-, -твор-, -гор-, -плав-.

— 1) Растение, роста; 2) заросли, водорослей; 3) разрастается, заросли; 4) вырастает.

— I. 1) Растений; 2) ростки; 3) прорастания, растения, отростки; 4) всевозрастающим; 5) растительность.

II. 1) Растущий, прорастающий, росточек; 2) выросли, подрастать; 3) расти; 4) растительный, растение; 5) возрастной.

III. Возрастаю.

— 1) о; а; а; 2) о.

1.1) Скакал; 2) выскочила; 3) подскакали; 4) поскакала.

2. 1) Соскочила; 2) ускакал.

I. 1) о; о; 2) а.

— 2. 1) о; 2) а; 3) о.

— I. 1) Равномерное; 2) сравнительно; 3) равновесие.

II. Равнине, сровнялся.

III. 1) Равнодушный; 2) равноправный; 3) равносильный; 4) равноденствие.

— о; о; а; о.

— I. 1) Блестя, блестит, блеском, озарена; 2) блистающим; 3) стелется, равнина; 4) ложится, умирающим; 5) проскакал; 6) равны; 7) вскочила, унимает; 8) внимать; 9) разгораясь.

II. 1) Упирался; 2) удирать; 3) зарослях; 4) замиранием, поплавок; 5) зарастали; 6) простиралась; 7) проросли; 8) прикасаться; 9) располагали; 10) разгоралась.

— 1.1) Скачут, загорелых; 2) зорька, загорелась; 3) горючем, растет; 4) равниной, рос, город, златоглавыми, поклон.

II. 1) Потирая, запер; 2) расположенном; 3) здорово, возгласами.

— III. 1. Писатель, отблеск, озаряет. Очертания, блистающей. Возрастала, расположенного, уединенной. Переросла.

2. 1) Блестел. Росла. Вращалось, тяжелое. 2) Привлекательность, растительном. Соприкосновения.

3. 1) Наклонился, закричала, Дровосек, Страшила, поспешили, вскочить, равновесие, восстановилось, равнина. 2) Рассчитывали, горячий, прием. Равнодушие. 3) Блеснула, зарница. Заблистали, раскаты, доносились.

IV. 1. Позолота, млекопитающие.

2. Поджигатель, читатель, блестящий, расположение, придираться, отпирать, соприкасаться, неразбериха, расстилаться, отложить.

3. Плавник, склоняться, стихотворение, загорелый, озаряемый, поплавок, уклоняться.

4. Скакун, растительный, подскочить, подростковый.

5. Равновесие, непромокаемый.