Анализ художественного текста - Лирическое произведение - Хрестоматия - Д. М. Магомедова 2005

Анализ ритма и эвфонии

Ритм

Предисловие

Значимость ритма в лирическом произведении - факт общеизвестный. По свидетельству самих поэтов, подкрепляемому наукой, ритм является «первообразом» поэзии — той первичной целостностью, из которой возникает стихотворение. Поэтому он — не «украшение», а род бытия лирики, одна из первичных форм, эстетически «разыгрывающая» жизненную речь и превращающая ее в речь художественную — в образ речи.

Обычно принято говорить об эмоциональной природе ритма, его связи с переживанием. Это положение требует уточнения и углубления.

Во-первых, ритм — не просто носитель переживания: благодаря ему в лирике переживание и смысл перестают быть внешними по отношению друг к другу и достигается «имманентизация смысла самому переживанию, цели — самому стремлению; смысл и цель должны стать только моментом самоценного переживания-стремления» (Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979).

Во-вторых, «ритм не экспрессивен в точном смысле слова. Он не выражает переживания, не обоснован изнутри его, он не является эмоционально-волевой реакцией на предмет и смысл, но реакцией на реакцию» (Там же; курсив мой. — С. Б.). Ритм — реакция на реакцию потому, что он есть выражение межличностных отношений «я» и «другого»: «Где ритм, там две души (вернее душа и дух), две активности; одна — переживающая жизнь и ставшая пассивной для другой, ее активно оформляющей, воспевающей». Эти положения открывают перспективу понимания ритма (наряду с интонацией) как первичной формы отношений автора и героя в лирике.

Хотя данный аспект ритма еще по существу не освоен стиховедением, серьезные достижения этой области науки позволили ей приблизиться к постановке проблемы «ритм и смысл». Важную роль здесь сыграла гипотеза «семантического ореола» стихотворных размеров (Барановский К. Ф. О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики // Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 372-403; Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984; Он же. Метр и смысл. М. 1999).

Другим важным достижением стиховедения стало эмпирическое описание частоты встречаемости разных ритмических форм, а затем выявление законов альтернирующего ритма и восходящего начала. Знание этих законов дает возможность отличать типичные для данной эпохи ритмические формы от редких, несущих повышенную смысловую нагрузку, и тем самым позволяет приблизиться к объективной оценке ритмического своеобразия конкретных стихотворений.

В данный раздел хрестоматии включены статьи, авторы которых подходят к анализу ритма с разных позиций, но стремятся к выявлению его связи со смыслом. В работе Е. Г. Эткинда «Ритм поэтического произведения как фактор содержания» акцент сделан на многообразии форм проявления ритма в лирическом произведении. Статья П. А. Руднева «Стихотворение А. Блока "Все тихо на светлом лице"» содержит описание и интерпретацию собственно метрико-ритмической модели текста. Во фрагменте из книги М. М. Гиршмана «Литературное произведение. Теория и практика анализа» выявляется связь ритма с другими уровнями целого.

Помимо статей, включенных в этот раздел, анализ эвфонии и ритма занимает важное место в работах, вошедших в другие разделы, прежде всего в исследованиях, принадлежащих М. М. Гиршману, М. Л. Гаспарову, И. П. Смирнову, С. Н. Бройтману, — с ними тоже следует ознакомиться для овладения методикой анализа этого уровня художественного целого.

Е. Г. Эткинд

Ритм поэтического произведения как фактор содержания

О содержательности ритма теоретики задумывались давно, при этом труднее всего оказалось определить, какой именно элемент ритма несет содержание. В XVII в. шла дискуссия между Ломоносовым и Сумароковым, с одной стороны, Тредиаковским — с другой. Сторонники первой точки зрения утверждали: ямб и хорей отличаются по содержанию, которое способен выразить каждый из этих размеров; Тредиаковский придерживался противоположного мнения. Так, Ломоносов в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) писал: «Чистые ямбические стихи... поднимался тихо вверх, материи благородство, великолепие и высоту умножают... Очень также способны и падающие, или из хореев и дактилев составленные стихи, к изображению крепких и слабых аффектов, скорых и тихих действий быть видятся»1. Почти через столетие этот же взгляд высказал Гумилев, заявивший: «У каждого метра своя душа, свои особенности и задачи. Ямб, как бы спускающийся по ступеням... свободен, ясен, тверд и прекрасно передает человеческую речь, напряженность человеческой воли. Хорей, поднимающийся, окрыленный, всегда взволнован и то растроган, то смешлив; его область — пение. Дактиль, опираясь на первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, мощен, торжествен, говорит о стихиях в их покое, о деяниях богов и героев. Анапест, его противоположность, стремителен, порывист, это стихии в движении, напряжение нечеловеческой страсти...»2. Уже Тредиаковский опровергал подобные неизменно субъективные суждения, показывая, что смысл метра зависит от составляющих стихотворение слов. Напомним,

кстати, что и сам Ломоносов, утверждая эстетическую и смысловую зависимость мужских и женских рифм, в том же сочинении писал: «...подлость рифмов не в том состоит, что они больше или меньше слогов имеют, но что оных слова подлое или простое что значат»3.

Содержателен ли ритм? Да, разумеется, как все без исключения элементы, образующие художественную систему стихотворения. Но содержательность его начинается с определенной точки, не достигнув которой мы не имеем оснований говорить о семантике вообще. В целом можно формулировать так: за пределами поэтического произведения стихотворный размер вообще лишен какой бы то ни было осмысленности; войдя в состав стихотворения, не только размер, но и всякий другой элемент «материи» стиха семантизируется. И здесь размер становится в один ряд с многочисленными иными ритмическими формами, о которых пойдет речь ниже.

Ритмические формы

Формы ритма поэтического произведения многообразны, виды его различны. С понятием «поэтический ритм» связаны в общем все регулярные композиционно значимые повторы словесно-звукового материала. К их числу относятся повторы: 1) тождественных или аналогичных слоговых групп (тонический ритм); 2) стиховых строк равной длительности (силлабический); 3) синтаксических конструкций в пределах одной или нескольких соотносимых стиховых строк (синтаксический); 4) звуков в конце строк (рифма); 5) звуков на равных композиционных местах внутри строк (внутренняя рифма); 6) чередования рифмующих окончаний по положению ударного слога от конца стиха — мужское и женское, мужское и дактилическое, женское и дактилическое (каталектика); 7) пауз внутри и в конце стиховых строк (цезура); 8) соотношений между синтаксическим строем предложения и метрической основой стиха (интонационный ритм); 9) тождественных или аналогичных стиховых групп — от

простых парнорифмующих двустиший до сложных моно- и полиметрических построений (строфический)4. Впрочем, настоящий перечень далеко не исчерпывает всех видов ритма в поэтическом произведении — здесь названы лишь важнейшие; иные виды могут возникать в стихотворении, обладающем той или иной особой структурой. В качестве примера ниже приводится седьмое стихотворение Цветаевой из цикла «Ученик» (1921), построенное на многообразных повторах различного типа:

По холмам - круглым и смуглым,

Под лучом - сильным и пыльным,

Сапожком — робким и кротким —

За плащом — рдяным и рваным.

По пескам — жадным и ржавым,

Под лучом — жгущим и пьющим,

Сапожком - робким и кротким —

За плащом — следом и следом.

По волнам — лютым и вздутым,

Под лучом — гневным и древним,

Сапожком — робким и кротким —

За плащом - лгущим и лгущим.

В стихотворении есть элементы, которые остаются неизменными во всех трех строфах; есть другие, которые меняются. Напишем — для наглядности — эту вещь иначе, графически выделив элементы инвариантные и вариантные:

<...> Опишем те ритмические формы, которые получили отражение в этой схеме повторов:

1. Ритм тонический. Перед нами регулярное чередование одной стороны анапеста и двух стоп (усеченного) дактиля, соединение которых образует каждый стих из двенадцати:

![]()

2. Ритм силлабический. Каждый стих — предложение, содержащее восемь слогов. Таким образом, все стихотворение — это двенадцатикратное повторение восьмисложных групп.

3. Ритм синтаксический. Все двенадцать стихов — аналогично или даже тождественно построенные эллиптические предложения, содержащие энергичную инверсию. Их характеризует отсутствие подлежащего и сказуемого, каждое из них — обстоятельственная группа, развернутая за счет двух определений. Трансформируя текст, восстанавливая недостающие элементы и нормативный порядок слов, получим:

[Он шагает] по ...холмам, под ...лучом, ...сапожком, за ...плащом.

Иначе говоря, опущенные подлежащее и сказуемое; обстоятельство места, выделенное предлогом по; обстоятельство места, выделенное предлогом под; обстоятельство образа действия в форме творительного падежа; обстоятельство образа действия, введенное предлогом за. Для нормативной последовательности этих обстоятельств требуется еще одна перестановка:

[Он шагает] за ...плащом, ...сапожком, под ...лучом, по ...холмам.

Таким образом, помимо инверсии внутри каждого из сегментов предложения (которые можно рассматривать и как отдельные синтагмы), налицо и инверсия более высокого порядка: перестановка этих сегментов относительно друг друга (по формуле: 4 — 3 — 2 — 1). Если инверсия первого порядка повторена двенадцать раз, то инверсия второго порядка — трижды.

4. Ритм анафорический. Примыкая к синтаксическому, он имеет самостоятельное значение и выражается в аналогичности начал трех строф (По холмам... По пескам... По волнам... — анафора первого порядка) и тождественности начал всех строк, кроме первой (Под лучом... Сапожком... За плащом... - анафора второго порядка).

5. Ритм интонационный. Каждая из трех строф представляет собой большое четырехчастное предложение; каждый стих — малое предложение, обладающее собственной степенью завершенности. Эти четыре малые интонационные единства трижды объединены в еще более завершенной целостности. Стихотворение же в своей совокупности интонационно завершено звуковым и смысловым кольцом (см. пункты 11 и 12).

6. Ритм внутренних пауз. Он примыкает к тоническому и синтаксическому, имея, однако, значение самостоятельное: двадцати кратно повторяется пауза (цезура) после анапестической стопы, отделяющая существительное от объединенных союзом парных определений.

7. Ритм конечных пауз. Они тоже повторены двенадцатикратно, причем, однако, каждая четвертая, отмечающая конец строфы и одновременно предложения, интенсивнее других. Здесь, таким образом, перед нами тоже регулярно чередующиеся паузы первого порядка (в конце синтагм и строк) и второго (в конце предложений и строф) по схеме:

![]()

(горизонтальная черта здесь означает стих, вертикальная — конечную паузу).

8. Ритм мужских и женских окончаний. Во всех двенадцати стихах перед цезурой — окончание мужское,

перед конечной паузой — женское. Ритмическое начало усилено и подчеркнуто тем, что в обоих случаях в конце стоит согласный звук м (см. пункт 10). Схема одной из строф будет выглядеть так (прописная буква — женское окончание, строчная — мужское):

9. Ритм внутренних рифм. Слова, стоящие перед цезурой, рифмуют, причем слово первого стиха — с соответствующими словами первых стихов всех трех строф, а слова второго, третьего и четвертого стихов — между собою. Рифменная схема такова:

![]()

10. Ритм конечных аллитераций. В женской клаузуле каждого из двенадцати стихов — согласный м, образующий не рифму, но именно аллитерацию. Ударный (т. е. второй от конца) слог содержит разные гласные, и эта разность в правой стороне стихотворения обращает на себя внимание прежде всего благодаря тому, что она приходит в противоречие с одинаковостью в левой. <...>

Итак, разнообразие в эту повторность вносится движением ударных гласных правой половины: у - ы - о - а; а - у - о - е; у - е - о - у. Как видим, только в последней строфе имеется повтор ударного у, образующего кольцо, которое замыкает строфу, подчеркивая ее концовочный характер. Концовочность подчеркнута особенно энергично тем, что у последнего стиха подхватывает и у первого, начального стиха стихотворения.

11. Ритм словесных пар. Правая часть одиннадцати стихов представляет собой пары прилагательных или причастий в совпадающем по форме дательном падеже множественного и творительном падеже единственного числа. Фонетически они объединены большинством звуков и прежде всего ударным гласным. <...>

Эта ритмическая схема говорит об особом композиционном принципе вещи: господствующим гласным звуком оказывается у, поддержанный согласными г, л, м. Этими звуками стихотворение начинается (в правой части):

...круглым и смуглым (У - г - л - м).

Ими же оно и завершается:

...лгущим и лгущим (л - г - У - м).

12. Ритм заключительных стихов каждой из трех строф. Замечательно, как меняется последний стих каждой из трех строф. После повторяющегося сочетания «за плащом» идет двучленное определение. Выпишем все три варианта, сгруппировав их вместе:

![]()

В отличие от других стихов этот — трижды заключительный — содержит нарастающую повторность звуков, которая приводит к повторности целых слов. Сочетание «за плащом» как будто постепенно нащупывает для себя такие определения, которые были бы ему фонетически максимально родственны и таким образом вскрывали бы его внутренний смысл. Звуковому комлексу «плащом» более всего соответствует определение «лгущим»; рождается последний стих, заключительный не только для строфы, но и для всего стихотворения, — стих, в котором трижды совпадают согласные звуки л - щ - м:

за пЛаЩоМ ЛгуЩиМ и ЛгуЩиМ

Так оказывается, что определение «лгущим» — важнейшее, итоговое слово; к нему сводится смысл всего стихотворения. Автор не сказал прямо, что учение вождя, за которым следует робкий и кроткий ученик, лживо, — эта мысль выясняется на ритмико-фонетической композиции стихотворения.

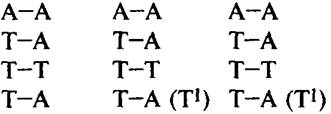

13. Ритм аналогий и тождеств. В рассматриваемом стихотворении регулярно чередуются повторяющиеся словоформы (аналогии) и слова (тождества). Обозначим аналогии через А, тождества через Т; схематически это будет выглядеть так (Т1 означает тождество внутри А):

14. Ритм строф. Из сказанного выше ясно, что строфическое целое, отчетливо формируемое всеми рассмотренными элементами, повторено трижды и группа из трех строф образует новое целое, которое отличается интонационной завершенностью.

15. Ритм семантический (образный). Во всех трех строфах левая сторона (стопа анапеста — до цезуры) содержит образ метонимический. В самом деле, меняющееся аналогичное сочетание «по холмам (пескам, волнам)» значит: всюду, по всей земле, по суше и морю (впрочем, можно считать, что здесь, в первых стихах, слово берется в прямом значении); «под лучом» значит: под жарким, палящим солнцем; «сапожком» значит: робкой стопой, походкой и т. п.; «за плащом» значит: следом за учителем. Левая сторона стихотворения, представляющая собой два обстоятельства места и два обстоятельства образа действия, существует отдельно от правой, как бы независимо от нее: «По холмам (пескам, волнам) — под лучом — сапожком — за плащом»; в сущности, это метонимии (синекдохи), которые можно развернуть так: «По всей земле, по суше и воде, он шагает под палящим солнцем робко и доверчиво следом за учителем». Правая сторона, содержащая определения к обстоятельствам — метонимиям левой, в основном метафорична; здесь 24 слова, из них 20 метафор; исключения составляют определения к «плащу» в стихе четвертом: «рдяным и рваным», которые являются прилагательными в прямом значении, и словесная пара в стихе восьмом: «следом и следом», которая является обстоятельством образа действия и выпадает из общей композиции или, вернее, оказывается вследствие своей инородности ее центром.

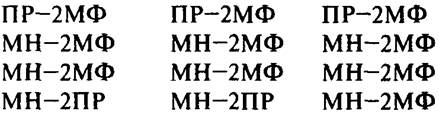

Обозначив метонимию символом МН, метафору — МФ, слово в прямом значении — ПР, получим следующую схему:

Метонимия, как известно, троп интеллектуальный, метафора — эмоциональный. Однако степень эмоциональности различных метафор различна. С этим свойством тропа связана еще одна ритмическая форма стихотворения. Рассмотрим ее в следующем пункте.

16. Ритм интеллектуальных и эмоциональных элементов. Левая часть отличается интеллектуальностью, которую несколько разнообразит эмоционально-уменьшительный суффикс в стихе третьем всех трех строф («сапожком»); правая часть — неуклонно нарастающей эмоциональной напряженностью. Это нарастание можно проследить в каждой из следующих параллелей.

Первая параллель:

По холмам — круглым и смуглым а)

По пескам - жадным и ржавым б)

По волнам — лютым и вздутым в)

В ней а) дает характеристику внешнюю и, так сказать, мирную — эстетизированную; б) - драматическую и антиэстетическую (жадные пески — т. е. готовые поглотить; ржавые — т. е. уродливые); в) — еще более драматическую (лютые волны — т. е. тоже готовые поглотить, враждебные человеку; вздутые — усиливает первое определение). Образуются два параллельных ряда (по вертикали): круглые — жадные — лютые; смуглые — ржавые — вздутые; в каждом из них эмоциональная напряженность нарастает.

Вторая параллель:

![]()

В ней а) дает характеристику внешнюю; б) — драматическую по воздействию на субъекта (жгущий луч — т. е. мучительный для человека; пьющий — т. е. уничтожающий благотворную влагу); в) — еще более драматическую (гневный луч — т. е. враждебный человеку, стремящийся его уничтожить; древний — т. е. враждебный ему испокон веку).

Третья параллель:

![]()

В ней а) — тоже характеристика внешняя, дающая как бы вещественные приметы — цвет и фактуру; б) - обобщающая оценка, эмоциональный итог.

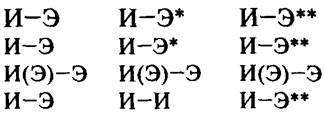

Обозначим интеллектуальное начало символом И, эмоциональное — Э, степень эмоциональности — звездочками. Тогда получим:

Такова ритмическая система небольшого стихотворения. В нем, как видим, шестнадцать разных форм ритма, которые не суммируются, не накладываются друг на друга, а как бы пересекаются в одной общей точке. Можно сказать, что это динамическая система пересекающихся ритмических форм. Назовем эту динамическую систему — по аналогии с музыкальной терминологией — системой полиритмической.

Полиритмия

Рассмотрим динамический принцип полиритмии на другом весьма несложном примере — стихотворении- песне Давыдова (из Парни, 1817):

Сижу на берегу потока,

Бор дремлет в сумраке; все спит вокруг, а я

Сижу на берегу — и мыслию далеко,

Там, там... где жизнь моя!..

И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока,

Снедаем ревностью, задумчив, молчалив...

Не торжествуй еще, о ты, любимец рока!

Ты счастлив — но я жив...

И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока...

Вздохнешь ли ты о нем, о друг, неверный друг...

И точно ль он любим? — ах, эта мысль жестока!..

Кипит отмщеньем дух,

И меч в руке моей мутит струи потока.

1. Первая прежде всего бросающаяся в глаза форма ритма — повтор во всех трех строфах-куплетах этой песни одинаковых начального и конечного стихов, которые к тому же связаны не просто рифмой, но повтором последнего слова. Заключительный стих каждого куплета кажется лишним — он как бы произвольно прибавлен к обычному по структуре четверостишию с перекрестной рифмовкой. Все три куплета построены одинаково: их завершает тот же стих, возвращающий нас к последнему слову трижды повторенного первого стиха:

АbАbА

АсАсА

AdAdA

2. В этих строфах-куплетах регулярно чередуются элементы тождественные (Т, Т1) и варьируемые (В). Последовательность этих чередований такая:

ТВВВТ1

ТВВВТ1

ТВВВТ1

Здесь третий стих каждой строфы противопоставлен стихам первому и пятому, которые с ним объединены рифмой. В этом единственное противоречие между первой и второй ритмическими формами (там тождество, здесь вариации). В остальном они поддерживают, укрепляют друг друга.

3. Стихи каждого куплета представляют три варианта ямба: 3-х, 4-х и 6-стопники. Расположены они так:

4-6-6-3-6

4-6-6-3-6

4-6-6-3-6

4. В соответствии с законом классического стиха чередуются женские и мужские окончания. В схеме это выглядит так:

ЖмЖмЖ

ЖмЖмЖ

ЖмЖмЖ

Итак, если принять во внимание только рассмотренные четыре ритмические формы, то окажется, что элементы повторов в разных формах разные. <...> В целом перед нами динамическая система пересекающихся ритмических форм, при которой одни и те же элементы и подобны друг другу, и дисподобны.

Каждая из ритмических форм представляет собой определенную систему, управляемую внутренней закономерностью повторов. Одновременное функционирование разных систем ведет к полиритмии; стихотворение существует как соединение нескольких сталкивающихся, противоречащих друг другу, несводимых друг к другу ритмических форм, причем именно столкновение форм рождает ритмическую динамику стихотворения. Это можно показать на сложных структурах — мы ограничились примером, в котором намеренно констатировали лишь четыре формы ритма. Обнаруженные выше шестнадцать форм в стихотворении Цветаевой можно рассмотреть с этой же точки зрения.

Композиционный ритм

Некоторые из отмеченных шестнадцати форм легко воспринимаются физическим чувством. Другие постигаются не так отчетливо: они обращены не столько к физическим чувствам воспринимающего, сколько к его ритмическому инстинкту; их можно вычленить лишь посредством анализа. Разумеется, они существуют, проведенный разбор это доказывает с достаточной несомненностью; но читатель улавливает их подсознательно. Наиболее непосредственно осознается ритм тонический, менее всего актуализируется физически ритм композиционный.

Композиционный ритм — иерархически самая высокая ритмическая структура. Иногда он вполне очевиден — таков этот ритм в трех строфах-куплетах песни Давыдова. Однако в большинстве случаев, и в особенности в произведениях обширных по объему, он открывается только пристальному анализу. Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение Блока из цикла «Итальянские стихи» — «Равенна» (1909):

Все, что минутно, все, что бренно,

Похоронила ты в веках.

Ты, как младенец, спишь, Равенна,

У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота

Уже не ввозят мозаик.

И догорает позолота

В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги

Нежнее грубый свод гробниц,

Где зеленеют саркофаги

Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,

Тенист и хладен их порог,

Чтоб черный взор блаженной Галлы,

Проснувшись, камня не прожег.

Военной брани и обиды

Забыт и стерт кровавый след,

Чтобы воскресший глас Плакиды

Не пел страстей протекших лет.

Далеко отступило море,

И розы оцепили вал,

Чтоб спящий в гробе Теодорих

О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,

Дома и люди - всё гроба.

Лишь медь торжественной латыни

Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре

Равеннских девушек, порой,

Печаль о невозвратном море

Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,

Ведя векам грядущим счет,

Тень Данта с профилем орлиным

О Новой Жизни мне поет.

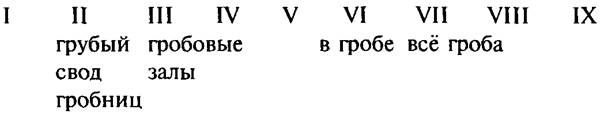

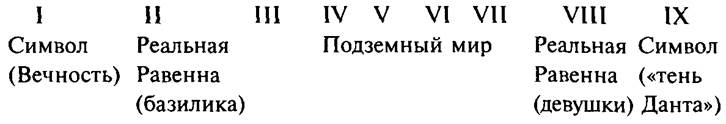

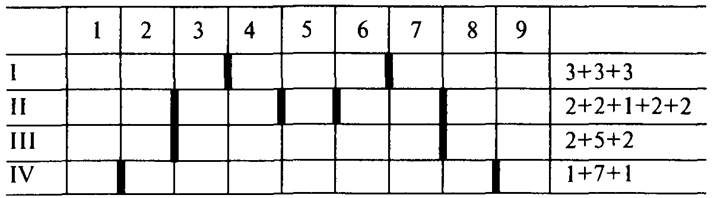

В «Равенне» девять строф, распадающихся на три группы, по три строфы в каждой. Вторая и третья группы различаются легко. Во вторую входят три строфы, из которых каждая — сложноподчиненное предложение с придаточным цели, охватывающее главным предложением первые два стиха, а придаточным — третий и четвертый; связывающий их подчинительный союз «чтоб(ы)» трижды стоит в начале третьего стиха. Третья группа тоже объединена синтаксическим параллелизмом трех предложений, и из них каждое начинается с противительного союза «лишь»; подобие на этот раз менее полное, чем во второй группе, потому что указанная конструкция начинается в первой строфе этой группы с середины, а не с начала; и все же три строфы объединены отчетливым синтаксическим параллелизмом: «лишь медь... поет...», «лишь... печаль... проходит», «лишь... тень Данта... поет».

Остается первая группа. Что объединяет три строфы здесь? В отличие от предыдущих групп не синтаксис, а тема — тема медленно текущего времени. Понятие «время» выражено в лексике: «минутно», «бренно», «в веках», «вечность»; в наречии «уже»; в расположенных на ритмически одинаковых местах, в начале третьих стихов второй и третьей строф, глаголах постепенного изменения: «догорает», «зеленеют»; даже в сравнительной степени прилагательного «нежнее», которое в контексте строфы играет роль сказуемого и воспринимается тоже как глагол (ср. аналогию: догорает — нежнее(т) — зеленеют).

Медленное время — таков центральный образ стихотворения. Оно неуклонно движется из прошлого к настоящему, оно будет с такой же неуклонностью двигаться от настоящего к будущему. «Равенна» дважды содержит слово «века»: в первой строфе («Похоронила ты в веках») и в последней («Ведя векам грядущим счет»); «века» обрамляют стихотворение, открывая две бесконечные перспективы — в прошлое и будущее. Между этими двумя бесконечностями — тот миг, который дан в стихотворении. Принцип композиционного членения, таким образом, выражается в формуле: 3+3+3.

Центральное слово, звуки которого многократно повторены, — слово «гроб». Уже в строфе III — «свод гробниц», причем рядом эпитет «грубый», содержащий те же звуки (г, р, б)\ в строфе IV — «гробовые залы», на этот раз поддерживающим словом является союз (чтоб — гроб); в строфе VI — «в гробе»; в строфе VII наиболее энергично звучит «гроба», и слово это поставлено в рифме, так что звуки его подхвачены через стих словом «труба». Можно заключить, что звуковой комплекс «гроб — гробница» содержится в четырех строфах стихотворения; его нет в двух первых и двух последних строфах, а также в одной центральной, пятой. Это другой архитектонический элемент, создающий как бы еще одну композиционную структуру, приходящую в противоречие с первой: там принцип членения был 3+3+3, а здесь 2+2+1+2+2.

Однако противоречие это снимается общей динамикой сюжета, а также указанной выше общностью звуков, особенно в рифмующих клаузулах (а, о).

Отметим семантическое движение слов, идущих от корня «гроб»: 1) гробницы, 2) гробовые залы, 3) гроб, 4) гроба. В первых двух случаях — это синонимы (подземные склепы), в третьем — гроб в значении «могила», в четвертом — метафора, восходящая к библейскому образу. С этим связана еще одна композиционная особенность стихотворения: в первых двух и последних двух строфах дан мир «наружный», в средних пяти — подземный. Получаем еще одну композиционную формулу: 2+5+2. Но эта схема требует существенного уточнения:

Формула несколько меняется: 1 + 1 + 5 + 1 + 1. Оказывается, что рамку стихотворения образует не только слово «века», повторенное в первой и последней строфах, но и символические образы: в первой строфе — аллегория Времени, Вечности, данная в виде женской фигуры, дремлющей матери, на руках у которой, «как младенец», «покоится» город Равенна; в последней строфе — другое олицетворение Времени, данное в образе пророческой «тени Данта», поэта, вещающего о будущем. В обеих этих строфах прошлое слито с будущим, хотя первая обращена в прошлое, а последняя — в будущее.

С этим связан еще один важнейший элемент кольцевой композиции стихотворения. В первой и последней строфах рядом с аллегорически выраженной темой Вечности звучит голос автора, появляющегося здесь как лирический персонаж. В первой строфе он звучит в двойном обращении к Равенне: «Похоронила ты...», «Ты, как младенец, спишь...»; в последней строфе — в личном местоимении «мне»: «О Новой Жизни мне поет». В остальных же семи строфах авторского голоса нет — он уступает место объективным описаниям надземного и подземного миров. Значит, возникает еще один вариант симметричной композиции стихотворения, который схематически можно представить так:

![]()

Формула этой схемы такова: 1 + 7 + 1.

Замечательно, что субъективно-лирическое начало объединяется с символическим, максимально отвлеченным, аллегорическим: в первом случае с Вечностью, убаюкивающей в своих объятиях Равенну; во втором с «тенью Данта», прорицающего грядущее; это лирическое начало объединяется также с уже отмеченными «веками», вереница которых в первой строфе уходит в прошлое, а в девятой строфе — в будущее. Таков блоковский образ поэта: он носитель времени, он на ты с вечностью; с ним через головы столетий беседует Данте — символ бессмертия поэзии, искусства.

Характерна двуплановость сочетания «о Новой Жизни»: конечно, имеется в виду книга молодого Данте «Vita Nuova» («Новая жизнь», 1291), первая в западной литературе лирическая повесть и в то же время цикл лирических стихотворений; это произведение знаменовало переход от средневековой условности провансальской лирики трубадуров к поэзии реального человека, развившейся в эпоху Возрождения. Однако в то же время Новая Жизнь в контексте последней строфы «Равенны» — это и будущее, те «грядущие века», которые в конце стихотворения открываются нам — их провидит Данте, а вместе с ним и Блок.

Впрочем, «тень Данта» присутствует не только в заключительной строфе «Равенны» — она определяет строй всего стихотворения. С ней несомненно связана и троичная композиция (три части по три строфы в каждой), общее число строф, равное девяти: в «Новой Жизни» мистическая символика числа 9, таинственно и постоянно сопутствующая поэту, играет особую роль — это «число Беатриче». В Дантовой «Новой Жизни» читаем: «Причиной же тому, что это число было ей (Беатриче. — Е. Э.) столь дружественно, могло бы быть вот что: ввиду того что, согласно с Птоломеем и согласно с христианской истиной, девять существует небес, которые пребывают в движении, и согласно со всеобщим астрологическим мнением, упомянутые небеса действуют сюда, на землю, по обыкновению своему, в единстве, — то и это число было дружественно ей для того, чтобы показать, что при ее рождении все девять движущихся небес были в совершеннейшем единстве. Такова одна причина этого. Но если рассуждать более тонко и согласно с непреложной истиной, то это число было ею самой; я заключаю по сходству и понимаю это так: число три есть корень девяти, ибо без любого другого числа, само собой, оно становится девятью, как то воочию видим мы: трижды три суть девять. Итак, если три само собой дает девять, а творец чудес сам по себе есть Троица, то есть: Отец, Сын и Дух Святый, которые суть три и один — то и Донну число девять сопровождало для того, дабы показать, что она была девятью, то есть чудом, которого корень находится в дивной Троице». Значит, вместе с Данте в стихотворении Блока присутствует и тень Беатриче: число девять, на котором основана его архитектоника, — это число-чудо и в то же время число Беатриче. Напомним читателю также девять кругов Ада и девять небес Рая в «Божественной Комедии».

С Данте же связана и символика стихотворения, приближающаяся к аллегоричности, прежде всего в первой и девятой строфах. Наконец, возможно, что движение от поверхности земли в подземный мир и снова на поверхность подсказано путем Данте, который в «Божественной Комедии» спускается в Ад и поднимается в Чистилище и Рай. Однако подобно тому, как в словосочетании «Новая Жизнь» объединяется прошлое (книга Данте) и будущее, все отмеченные реминисценции из Данте играют двойную роль: они обращены в средние века, и они же, определяя художественную архитектонику стихотворения Блока, обладают непосредственной силой поэтической впечатляемости.

Таким образом, сама композиционная структура «Равенны» оказывается не только структурой формы, но и фактором сложного разветвленного содержания.

«Равенна» — яркий пример композиционного ритма, представляющего собой ритмическую форму более высокого уровня, чем ритмы тонический (четырехстопный ямб), силлабический, рифмовой (рифма по формуле АbАb), каталектики (ЖмЖм), строф (четверостишия), синтаксический (предложение охватывает два стиха; сложное предложение — четыре стиха; четверостишие отличается синтаксической завершенностью) и т. д. Все эти формы в стихотворении «Равенна» имеются, но здесь есть и другие, композиционные, накладывающиеся на эти формы и сложно взаимодействующие с ними. Однако и сами виды композиционного ритма вступают друг с другом в противоречие. Вот как они выглядят, если рассмотреть их рядом:

Все эти четыре композиционных вида подчинены общему принципу симметрии, причем ось симметрии проходит через строфу 5. В остальном же они решительно расходятся друг с другом. Доминирующим видом оказывается I (3 + 3 + 3), но III и IV с ним не только не совпадают, они его как бы опровергают. Могут ли они сосуществовать в пределах одного произведения? Оказывается, могут — именно потому, что словесно-художественное произведение по самой своей сути — структура динамическая, хотя одновременно оно существует и как пространственная целостность. Накладываясь друг на друга, дополняя друг друга, взаимодействуя и сталкиваясь друг с другом, различные формы ритма, от тонического и силлабического до сложных видов композиционного, образуют динамическое единство поэтического произведения5.

* * *

Как всякий элемент поэтической формы, ритм участвует в конструировании содержания. На уровне одного только его тонического вида понять содержательность ритма трудно или невозможно (между тем именно это пытаются делать некоторые теоретики, стремящиеся установить осмысленность тех или иных чисто тонических форм). Содержателен ритм в целом, в сопряжении и соотношении всех его видов. Ритм сопоставляет явления близкие и далекие, сходные и противоположные, относящиеся к области логического и эмоционального, материального и духовного, низкого и высокого, прозы и поэзии. Многообразные сопоставления, осуществляемые посредством ритма, дают, в частности, возможность достижения той сжатости, которая является внутренним законом поэтического искусства (максимально широкое содержание, выраженное на минимальном словесном пространстве). Соотношения, выявленные ритмическими фигурами, заменяют привычные для прозы логические формы взаимозависимости элементов текста: причинно- следственные связи, выражаемые синтаксическими формами подчинения или сочинения, последовательность

или симультанность, выражаемые деепричастными конструкциями, и проч. Отсюда особые черты поэтической грамматики (прежде всего синтаксиса), в которой логические средства со- и противопоставления оттесняются или компенсируются ритмическим параллелизмом.

Формы и виды ритма, рассмотренные выше, редко встречаются все вместе, поддерживая друг друга в системе одного произведения. Чаще один или несколько отсутствуют, но тогда отсутствие (или ослабление) того или иного ритмического фактора компенсируется за счет других. Количество ритмических видов внутри стихотворения обратно пропорционально семантической весомости каждого: эта закономерность реализуется если не всегда, то все же достаточно часто. Очевидна эволюция поэтических принципов от классических форм с характерным для них господством жанрово-строфических структур (ср. одические строфы у Ломоносова и Сумарокова, повествовательную строфику — октавы и балладные строфы — у Жуковского, Катенина, Пушкина, включая «онегинскую строфу», и даже не организованные в строфы, но подчиненные строфическому принципу александрийские стихи со свойственной им предельной композиционной системностью) к формам астрофическим, от рифмованного стиха к белому, от регулярной каталектики к неупорядоченной, от монометрии к полиметрии (то, что в XVIII в. было возможно лишь в баснях и речитативных партиях кантат, становится в поэзии XX в. ритмическим принципом лирики и больших поэм, как у Блока и Маяковского, Цветаевой и Есенина); эта эволюция приводит в последние десятилетия к верлибру, в котором утрата всех или почти всех внешних традиционно-ритмических фигур сопровождается усилением внутренних ритмических форм, обращенных подчас к восприятию не одним из физических чувств, а подсознанием.

Последнее принципиально свойственно и ритмическому строю художественной прозы, где лишь в исключительных случаях встречаются ритмические фигуры, установленные нами для стиха (например, элементы тонического ритма в так называемой ритмической прозе, чаще — синтаксический ритм в прозе риторического типа). Попытки обнаружить в прозе ритмы стиховые или близкие к стиховым обречены на неудачу. Разумеется, проза, как и все другие искусства, обладает своим ритмом, но он столь же далек от стихового, как, скажем, от музыкального, архитектурного или живописного. Ритм прозы основан на соотношениях словесно-образных масс и поэтому скорее всего может быть охарактеризован как композиционный, проявляющийся в пределах большого контекста.

Примечания

1 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. VII. М.; Л., 1952. С. 15.

2 Гумилев Н. Письма о русской поэзии. Пг., 1923. С. 215.

3 Ломоносов М. В. Указ. соч. Т. VII. С. 16.

4 См.: Эткинд Е. Разговор о стихах. М., 1970. С. 68-75. Другие классификации ритма в широком смысле термина см. в работах Б. В. Томашевского, С. Д. Балухатого, С. М. Бонди, В. В. Кожинова, М. М. Гиршмана. У Б. В. Томашевского: 1) ритм словесно-ударный, 2) ритм интонационно-фразовый, 3) ритм гармонический (в кн.: О стихе. Л., 1929); у С.Д. Балухатого: 1) ритм ударности, 2) ритм созвучности, 3) ритм образности и 4) ритм строфичности (см.: К вопросу об определении ритма в поэзии / Известия Самарск. гос. ун-та. 1922. Вып. 3); у В. В. Кожинова: 1) полиритмия (размер - словоразделы), 2) фонический ритм (аллитерация и ассонансы), 3) грамматический ритм (повторение и взаимодействие однородных синтаксических конструкций), 4) семантический ритм (чередование напряжений и разрешений поэтического смысла) (в кн.: Как пишут стихи. М., 1970. С. 151-152, со ссылкой на лекционный спецкурс С. М. Бонди); у М. М. Гиршмана: 1) акцентный ритм (ритм ударений, в сферу которого вовлекаются: а) слоговой объем строк, б) количество и расположение ударных и неударных слогов, в) относительная сила и значимость ударений во фразовом единстве, г) размещение словоразделов и цезур, расположение анакруз и клаузул); 2) грамматический ритм (учитывающий: а) грамматические формы и значения слов и синтаксические отношения между ними в стихе, б) соотношение фразовых и синтагматических границ с междустрочными и внутристрочными ритмическими разделами, в) величину фраз и синтагм в стихе и порядке слов в них); 3) звуковой ритм (качество звучания, акустико-артикуляционные признаки речевого потока) (в кн.: Гиршман М. М., Громяк Р. Т. Целостный анализ художественного произведения. Донецк, 1970. С. 25-26).

5 См. в связи с этим: Благой Д. Д. Мастерство Пушкина. М., 1958; Эткинд Е. Тень Данта... // Вопросы литературы. 1970. № 11; Эткинд Е. «Демократия, опоясанная бурей» (О музыкально-поэтическом строении поэмы А. Блока «Двенадцать» // Блок и музыка. Л.; М., 1972; Эткинд Е. Композиция поэмы Блока «Двенадцать» // Русская литература. 1972. № 1.

Печатается по изданию: Эткинд Е. Г. Ритм поэтического произведения как фактор содержания // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 104-121.

П. А. Руднев

Стихотворение А. Блока «Все тихо на светлом лице...»

(Опыт семантической интерпретации метра и ритма)

Постановка проблемы. Имея в виду современное стиховедение, можно с уверенностью сказать, что в постановке и решении вопроса о смысловом (семантическом) анализе стиха наиболее плодотворным считается подход к стиху как к эстетически значимой форме, представляющей собою структурное единство компонентов разных уровней (от метроритма до стихотворного слова и интонационно-синтаксической организации). Дискуссионность вопроса заключается в том, что следует считать фундаментом, трамплином анализа — содержание стихотворения, лирическую эмоцию, воплощенную в нем, или же его всегда значимую форму, общий каркас его метрической композиции? Большинство современных советских исследователей, занимающихся этой проблемой (Л. И. Тимофеев и его ученики, А. Л. Жовтис и др.) предпочитают первый путь1. Автору этих заметок методологически более плодотворным, наоборот, представляется путь второй — говоря грубо, от формы к содержанию2. Отсюда цель предлагаемой работы — дать описание метрико-ритмической структуры конкретного небольшого текста и, основываясь на данном описании, сделать попытку его семантической интерпретации.

Анализ. Перед нами метрико-ритмическая модель текста, фиксирующая основные (далеко не все) уровни его стиховой структуры: размер с его ритмическими формами; словоразделы; систему ударных гласных (для простоты — без вариантов фонем); рифмическую композицию (строчной буквой обозначены сплошь мужские рифмы); синтаксическую организацию. Что дает подобная, обозримая модель? На наш взгляд, очень много. Именно: она, во-первых, позволяет уверенно характеризовать интонационный тип данного текста в целом; во-вторых, — увидеть горизонтальные и вертикальные корреляции ряда элементов его ритмической структуры разных уровней, что, в свою очередь, поможет установить наличие определенных ритмико-семантических курсивов (или курсива), на чем уже вполне можно строить собственно семантический анализ.

Описание. А. Блок. «Все тихо на светлом лице...»3

В соответствии с принятой в стиховедении типологией интонационных стиховых структур4 данный текст, бесспорно, должен быть отнесен к стихотворениям напевной (или мелодической) интонации. Позитивные признаки: а) четкое строфическое членение (два четверостишия аналогичной мужской перекрестной рифмовки: абаб); б) полное совпадение синтаксических и ритмических доминант (каждая строка представляет замкнутое — или относительно замкнутое — интонационно-ритмическое целое); в) полная аналогия в синтаксической структуре обеих строф: (1 + 1) + 2. Негативные признаки: а) отсутствие enjambement; б) отсутствие перебоев ритма на синтаксическом уровне.

Обратимся к метру. Бросающиеся в глаза признаки: а) трехсложная основа (из 16 междуиктовых интервалов 15 равны двум слогам); б) композиционно неупорядоченная вариация анакруз (в пределах 1 — 2 слогов); в) единственный случай односложного междуиктового интервала локализуется в четвертом стихе, представляющем собою II ритмическую форму трехиктового дольника с анапестической анакрузой5. Вывод: размер стихотворения — один из видов переходных метрических форм (в данном случае — переходная метрическая форма между классическим трехсложником с вариацией анакруз и трехиктовым дольником).

Описание и определение метра дают уже некоторые предварительные основания для семантических интерпре таций. Именно: строка № 4 оказывается курсивной по своей ритмической структуре, сигнализируя тем самым о своей смысловой выделенности. Проверка этого предположения анализом уровня словоразделов и системы ударных гласных делает это предположение почти бесспорным. По «игре» словоразделов четвертая строка отчетливо выделяется благодаря: а) единственной на весь контекст вариацией Ж — Ж; б) контрасту с соседними стихами (третьим и пятым), дающими резко противоположное сочетание: М — М. По характеристике ударных гласных фонем — и того больше: а) опорная фонема «а» в первых трех стихах встречается лишь однажды, да и то в рифме (что способствует композиционно-ритмической соотнесенности второго и четвертого стихов в границах строфы — единства смыслового и ритмико-интонационного); б) четвертый стих дает уже тройной ассонанс на «а», включая рифму; в) звуковая инерция рифмы на «а» во второй строфе устанавливается окончательно: «струна — слова — луна — торжества», что происходит, очевидно, под влиянием композиционно-переломного, курсивного, характера все того же четвертого стиха.

В приведенном выше схематическом описании структуры данного текста отсутствует грамматический уровень. Между тем он здесь «работает» очень активно. Ограничимся лишь одним его параметром — глагольностью. Из 27 знаменательных слов текста глаголов оказывается четыре: открываю, шепчу, звеню, убелила. Из них — 3 последних находятся во второй строфе; первый («открываю»), локализуясь опять-таки в четвертом стихе, дает вновь начало «глагольной инерции» всего текста.

Таким образом, все ведет к четвертой строке. Подобное столь ярко выраженное структурное единство метрической композиции всего текста едва ли можно признать случайным.

Собственно, семантическое рассмотрение данного текста (на уровне «идейного» содержания) с привлечением некоторых внетекстовых связей должно подтвердить или опровергнуть (или — скорректировать) сказанное выше.

Стихотворение Блока «Все тихо на светлом лице...» датируется 19 марта 1903 г., т. е. уже эпохой «Распутий». Характерно, однако, что оно впервые опубликовано Блоком в 1907 г. в альманахе «Белые ночи» и не было введено им впоследствии в основной текст первого тома. По своему образно-семантическому строю «Все тихо на светлом лице...» явно тяготеет к лирическим произведениям Блока, так сказать, «умиротворенно-классического» периода «Стихов о Прекрасной Даме» (1901 г.) с их отчетливо воспринимаемой философско-мистической семантикой слов — символов двойного плана. Это, несомненно, облегчает его анализ: в нем совершенно нет той намеренной импрессионистской расплывчатости, которая столь присуща многим вещам цикла «Распутья» и стихотворениям второго тома, связанным, в частности, с семантическим комплексом так называемого «мистицизма в повседневности».

По интонационной фактуре (напевный тип) данное стихотворение также сближается с подавляющим большинством вещей «Ante Lucem» и «Стихов о Прекрасной Даме». Интонационный тип большинства стихотворений 1903 г., напротив, тяготеет, скорее, к различным вариантам говорной интонации, что, очевидно, обусловлено общей дисгармоничностью смятенного внутреннего мира героя «Распутий», в целом представляющего явную антитезу гармонической цельности (пусть - доминантно!) «отрока» и «рыцаря» «Стихов о Прекрасной Даме».

Подобные внетекстовые связи подтверждаются и на уровне системы размеров Блока, взятых в диахроническом разрезе. По данным «Метрического справочника к произведениям А. Блока», составленного автором этих строк, значительная часть метрических экспериментов поэта в области неклассических размеров (дольники, тактовики) падает опять-таки на период «Распутий» — 1903 г. Именно: 33 произведения, 473 строки (29,7 и 16,0% от общего числа оригинальных монометрических произведений и строк Блока, написанных неклассическими размерами). С другой стороны, пятилетний период (1898 — 1902) дает такие показатели по тем же типам стиха: 33 произведения, 536 строк (23,2 и 18,1% от того же общего количества). Это — суммарно. Метрический же тип анализируемого стихотворения, вообще очень редкий у Блока, падает на более поздний период (1905 — 1914). В 1903 г. этот размер, напротив, встречается лишь однажды, коррелируя с двумя относительно близкими по переходному метрическому типу стихотворениями раннего этапа («Долго искал я во тьме лучезарного бога...», 1898 — I, 380 и «Старые письма», 1899 — I, 441). Причем оба названных стихотворения, как анализируемое нами, не включены Блоком в первый том канонического трехтомника (они были опубликованы посмертно, лишь в 1926 г. - см. I, 649).

Думается, что отмеченные внетекстовые связи на уровне интонации и метра весьма убедительно подтверждают наше предположение о близости этого стихотворения Блока 1903 г. к вещам, созданным в течение предшествующего периода его творчества.

Теперь можно приступить непосредственно к семантическому анализу данного текста на высшем уровне — уровне композиционно-идейном.

Лирическая ситуация, возникающая в смысловом контексте стихотворения, варьирует нечто подобное, встречавшееся в таких вещах «Стихов о Прекрасной Даме», как «Тихо вечерние тени...» (I, 77), «Кто-то шепчет и смеется...» (I, 89) и др. Правда, в анализируемом стихотворении традиционная для Блока 1901 г. лирическая ситуация осложнена еще мотивом, связанным с поэтизацией акта творчества (впрочем, ср. также такие вещи предшествующего этапа, как «Я шел к блаженству. Путь блестел...» — I, 20; «Сама судьба мне завещала...» — I, 21).

В стихотворении «Все тихо на светлом лице...» отчетливо прослеживаются три «пространственные» семантические сферы, располагающиеся в вертикальной плоскости. 1) Высшая — Ее сфера («Все тихо на светлом лице...»; «У подножья Ее торжества...» — первая и заключительная строки, реализующие кольцевую композицию, столь характерную опять-таки для лирики раннего Блока. Причем здесь ощущение кольцевого принципа возникает на основе «чистой» семантики — никаких формальных соответствий между первым и восьмым стихами внешне не обнаруживается)6. 2) Промежуточная сфера — сфера природы (точнее — пейзажа, интерпретированного в мистико-философском плане: «И росистая полночь тиха...»; «То — ночные цветы — не слова. Их росу убелила луна...»). 3) Низшая сфера - мир героя стихотворения, который соприкасается с идеальным миром Прекрасной Дамы (с миром высшей сферы) благодаря своей сопричастности искусству, акту поэтического творчества, в то же время соотносясь и с промежуточной сферой «росистой (т. е., видимо, белой, что очень значимо в системе поэтики Блока той эпохи) полночи» («С немым торжеством на лице // Открываю грани стиха...»; «Шепчу и звеню, как струна...»).

В этой «пространственной» иерархии семантических сфер своеобразным переломным моментом экспрессивной динамики поэтической идеи вновь оказывается четвертый стих, ибо по направлению к нему усиливается напряженность экспрессии, а по направлению от него к финалу (прозрение причастившегося акту творчества героя совершилось!) в развитии лирической ситуации ощущается своего рода «катарсис» — герой снова через природу, но уже в новом качестве (просветленный высоким искусством поэзии) соприкасается с миром «Ее торжества». Кольцо лирического сюжета замкнуто, но не по кругу, а по спирали. «Развязка» лирической ситуации такова: пафос Творчества и пафос Любви — Служение Идеалу оказываются слитыми воедино.

Столь же едиными и взаимно дополняющими друг друга оказываются семантический анализ низшего метрического уровня и высшего уровня поэтической структуры — уровня идей. Следовательно, поставленная в настоящей заметке задача решена более или менее удовлетворительно.

Примечания

1 См., например, из новейших работ: Тимофеев Л. И. «Анчар» // Русская классическая литература: Разборы и анализы. М., 1969. С. 39-48; Жовтис А. Л. Стихи нужны... Алма-Ата, 1968. С. 116-127.

2 Ср.: Гаспаров М. «Стиховедение нужно...» // Вопросы литературы. 1969. № 4. С. 205-206 - здесь аналогично поставлен вопрос. См. также: Якобсон Р. О. Разбор тобольских стихов Радищева // Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: К 70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР П. Н. Беркова. М.; Л., 1966. С. 228-236.

3 Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 1. С. 528. В дальнейшем ссылки на это издание - в основном тексте (первая цифра обозначает том, вторая - страницу).

4 См.: Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Л., 1962 (гл. «Интонация»).

5 Гаспаров М. Л. Русский трехударный дольник XX в. // Теория стиха. Л., 1968. С. 67 и след.

6 Видимо, здесь мы сталкиваемся с таким прецедентом, когда «автор намеренно нарушает единство формы и содержания, чтобы лучше выделить содержание» (Лихачев Д. С. Принципы историзма в изучении единства содержания и формы литературного произведения // Вопросы методологии литературоведения. М.; Л., 1966. С. 144).

Печатается по изданию: Руднев П. А. Стихотворение А. Блока «Все тихо на светлом лице...» (Опыт семантической интерпретации метра и ритма) // Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971. С. 450-455.

М. М. Гиршман

«Толпе тревожный день приветен, но страшна...»

Е. А. Баратынского

Толпе тревожный день приветен, но страшна

Ей ночь безмолвная. Боится в ней она

Раскованной мечты видений своевольных.

Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,

Видений дня боимся мы,

Людских сует, забот юдольных.

Ощупай возмущенный мрак —

Исчезнет, с пустотой сольется

Тебя пугающий призрак,

И заблужденью чувств твой разум улыбнется.

О сын фантазии! ты благодатных Фей

Счастливый баловень, и там, в заочном мире,

Веселый семьянин, привычный гость на пире

Неосязаемых властей!

Мужайся, не слабей душою

Перед заботою земною:

Ей исполинский вид дает твоя мечта;

Коснися облака нетрепетной рукою —

Исчезнет; а за ним опять перед тобою

Обители духов откроются врата1.

В этом стихотворении, опубликованном сначала в «Отечественных записках» в 1839 г., а затем в книге «Сумерки», развертывается традиционная антитеза поэта и толпы, мечты и действительности — одна из наиболее типичных форм романтического двоемирия. Оно поэтически интерпретируется по-разному, предстает в различных, исторически изменяющихся формах. Одно дело: «Я мыслю, чувствую: для духа нет оков...» — из послания Баратынского Гнедичу (1823), и совсем другое, скажем, финал опубликованного в 1830 г. стихотворения, заглавная героиня которого та же «благодатная Фея», что и в одном из определений поэта в «Толпе...»:

Знать, самым духом мы рабы

Земной, насмешливой судьбы;

Знать, миру явному дотоле

Наш бедный ум порабощен,

Что переносит поневоле

И в мир мечты его закон!

Фея

Между «для духа нет оков» и «самым духом мы рабы» большая дистанция, и в основе этих различий — коренные перемены общественно-исторической деятельности и связанная с ними эволюция романтизма, а также более укрепляющийся реалистический анализ традиционных романтических противоречий. Этапный момент в таком освоении антитезы «поэт и толпа», — безусловно, стихотворения Пушкина (особенно «Поэт и толпа», 1828), где герои-антагонисты принадлежат внутренне противоречивому единому миру и где обнаруживаются не только взаимные связи, но даже необходимость их друг для друга.

Есть прежде всего естественная необходимость: поэт не может не обращаться к миру и людям, которые, в свою очередь, не могут жить без поэзии. Но есть и своего рода «превращенные формы» этого естественного закона, когда противостоящий миру романтический поэт, оказывается, не может обойтись без толпы, которую он беспощадно бранит (вспомним слова Б. Пастернака о «романтической манере»: «Это было пониманье жизни как жизни поэта... Вне легенды романтической этот план, фальшив. Поэт, положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли... Эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной,

как всегда, нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержания»2), а «толпа» при всем этом нуждается в мифе о романтическом «безумце», которого она одновременно и унижает, и славит, и учит пользе дела, и боится3.

У Баратынского этот внутренний конфликт предстает в очень многообразных формах и разных, порой прямо противоположных разрешениях. И мечта преодолевает земные заботы:

Прощай, владенье грустной были,

Меня смущавшее досель,

Я от твоей бездушной пыли

Уже за тридевять земель.

Бесенок

И суета одолевает поэзию:

Так мгновенные созданья

Поэтической мечты

Исчезают от дыханья

Посторонней суеты.

Чудный град порой сольется...

Но ведь и сама противоположность этих решений не может не стать предметом лирического осмысления.

Словом, конфликт все более и более углубляется, проясняется не только взаимосвязанность мечты и действительности, но и собственная раздвоенность в каждом из этих «миров». И даже если развести противоречие между «для духа нет оков» и «самым духом мы рабы» на две стадии человеческого развития или, как в раннем стихотворении Баратынского, «две доли»: «кипящих юношей» и «испытывающих судьбину», — то еще острее встанет вопрос о том, как же связаны эти стадии в «полном и ясном изображении жизни»: в том «полном описании», которое, по Баратынскому, «есть в то же время и самое верное» в противоположность «истинам относительным, которых отдельное выражение внушает должное понятие» (431). Критикуя «прежних романистов» за то, что «одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность», поэт утверждает: «Нужно соединить оба рода в одном. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, новом свете» (497).

Баратынский не написал романа, но установку эту он осуществил в своей зрелой лирике. Действительно, многое, существовавшее по отдельности в разных произведениях, сводится воедино в анализируемом стихотворении. Общая антитеза толпы и поэтов, «раскованной мечты» и посторонних ей «людских сует» сразу же порождает две другие: и у толпы, и у поэтов выявляется своя, вполне аналогичная раздвоенность мира с противоположными оценками «составных частей» — реального «тревожного дня» и фантастической «волшебной тьмы». Энергичный и бесстрашный ход размышления не только расчленяет, но и в еще большей степени углубляет первоначальное противоречие: «нагой меч» и «острый луч» мысли в одном случае обращает в призрак «возмущенный мрак», а в другом — делает все дневные заботы моментально исчезающим обманом. Стало быть, и в том и в другом случае страх исчезает. «Толпе нечего бояться в незнакомом ей мире творчества: едва она узнает его, как исчезнет пугавший ее призрак... А земная забота только кажется исполинской, пока ее не коснулась "нетрепетная рука". И тому, кто не дрогнет, откроются врата в знакомую "обитель духов", новые пути в мир творчества»4, — разъясняет смысл этого противопоставления Л. Г. Фризман.

Сказано верно — страх, безусловно, исчезает. Но что остается? Исчезает, сливается с пустотой призрак страха или весь призрачный мир волшебных грез, боязнь забот и тревог или сам тревожный день земной жизни? Что оказывается иллюзорным: страх или его причина — самый мир поэтической мечты или в другом случае — «юдольный мир явлений»?

Вслушаемся, всмотримся в текст поэтического размышления, в его строение, композиционную организацию стихотворения. И начнем наш путь с внешних очертаний его ритмической композиции.

Две десятистрочные части стихотворного текста одновременно и равны, и противоположны друг другу. Первая графически расчленена на шестистишие и четверостишие. Вторая, графически не расчлененная, ритмикосинтаксически делится на аналогичные доли, следующие друг за другом в обратном порядке. Эта «зеркальность» усиливается зеркальным же чередованием разностопных ямбических сочетаний в каждом звене. Таким образом, стихотворение представляет собой кольцевую ритмическую композицию:

![]()

В четверостишиях при аналогичном следовании стиховых групп одного размера меняются местами размеры (Я4 — Я6, Я6 — Я4), а в шестистишиях зеркальность полная: и объединения разностопных строк (4 — 2, 2 — 4), и чередование размеров (Я6 — Я4, Я4 — Я6), и вся эта прямая и обратная симметрия образует вместе с тем четкое ритмическое кольцо со строгим соблюдением всех правил классического альтернанса (чередования мужских и женских рифм) в этом равенстве «неравных» строф.

Проступающий в этих внешних очертаниях целого композиционно организующий принцип подобия противоположностей проявляется в макро- и в микроэлементах стихотворения. Особенно характерна в этом смысле первая строка. Сочетание цезурного и междустрочного переносов подчеркивает расчленение строки сначала на два полустишия, а затем второго полустишия в свою очередь на две «половинки», в различных отношениях и подобных и противоположных одновременно: одинаковый слоговой объем — разная акцентная структура; грамматический параллелизм — противоположные родовые признаки; звуковой повтор согласных (рнт-трн) — отличия по звуковому составу, особенно по характеру «передних» и «непередних» гласных (и-е-е, а-а). Это «приветен, но страшна» при явном лексическом и синтаксическом противоположении образует столь же явное семантическое и интонационное единство. В нем наиболее отчетливо первичное проявление внутренне противоречивого смыслового целого.

Вся первая строфа стихотворения разделяется на подобные трехстрочные «половинки». Обе они сходны по лексико-стилистическому составу: традиционные для романтических элегий и посланий метафоры («раскованной мечты видений своевольных», «легкокрылых грез», «волшебной тьмы») и прямые оценочные определения тревожного дня, безмолвной ночи, людских сует и юдольных забот. Но порядок следования этих лексико-стилистических элементов противоположен, наиболее близки последняя строка первого трехстишия и следующая за ней первая строка трехстишия второго.

Противоположны эти «половинки» и по характеру ритмико-интонационного движения — прежде всего по соотношению интонационно-синтаксической протяженности или, по выражению Б.М. Эйхенбаума5, «амплитуды» фраз и их частей. Расширению интонационной амплитуды в первых трех строках шестистопного ямба противостоит ее энергическое сужение — переход к четырехстопным строкам, разделенным на полустишия с нарастающим параллелизмом: сначала только ритмическим («Видений дня боимся мы»: ![]() а потом и синтаксическим, и лексико-семантическим, смысловым («Людских сует, забот юдольных»). Еще более нарастает внутренняя расчлененность, вплоть до рассечения только что приведенной последней строки на четыре ямбические долис однотипными мужскими словоразделами

а потом и синтаксическим, и лексико-семантическим, смысловым («Людских сует, забот юдольных»). Еще более нарастает внутренняя расчлененность, вплоть до рассечения только что приведенной последней строки на четыре ямбические долис однотипными мужскими словоразделами ![]()

Новая строфа — и новая противоположность, обратное движение от четырехстопных строк к шестистопным, и новый виток: не сужения, а расширения интонационной амплитуды. И дело не только в перемене мест четырехстопного и шестистопного ямба — меняется качество преобладающего здесь четырехстопника. В полноударных ямбических строках первой строфы наиболее сильными были ударения на четвертом и восьмом слогах, а теперь перед нами две из трех четырехстопных строк с безударным четвертым слогом, и акцентными центрами в этом звене являются второй и восьмой слоги. Как показали стиховедческие исследования6, такая ритмическая структура характерна для ямба XVIII в. и особенно для одического четырехстопника. Вообще, если ритмика первой строфы соотносится по преимуществу с романтическими элегией и посланием (вольный ямб с преобладанием шестистопной основы), то во второй явно преобладают четырехстопные строки, соотносимые с типом ритмического движения классической оды. Аналогичные изменения происходят и в лексико-стилистической тональности этих стихов (характерны «возмущенный мрак» и «призрак» второй строфы), и в нарастающей образности, метафорической насыщенности, в сопряжении «далековатых идей»7 (типа «ужас улыбнется»).

А дальше снова первые четыре строки третьей — заключительной — строфы четко и симметрично контрастируют с только что рассмотренным четверостишием. Вместо начальных трех строк четырехстопника с одической доминантой на первом икте (сильном слоге) — одна, но конечная и принципиально иной ритмической структуры; вместо одной шестистопной строки с пропуском первого схемного ударения - три с неизменно ударным зачином. При перекличках традиционных для романтической лирики «благодатных Фей» и «легкокрылых грез» здесь в то же время сохраняются метафорическая насыщенность и образная контрастность, свойственные стихам предшествующего четверостишия. «Заочный мир», «неосязаемые вести» — совсем иная смысловая стихия, нежели «баловень» или «семьянин», к «заочному миру» гораздо ближе «призрак» второй строфы.

Так уже самое начало заключительной части стихотворения заставляет перейти к осознанию еще одного композиционного организующего принципа. По аналогии с музыкальными композициями этот принцип можно назвать суммированием — особого рода объединением всего ранее расчлененного. Наиболее явным его выражением является переход от графически расчлененных шестистишия и четверостишия к десятистишию с зеркальной симметрией компонентов. Но это лишь внешнее проявление общего композиционного организующего принципа: он охватывает различные слои целого.

Почти все ритмические формы и четырехстопного, и шестистопного ямба, соотносимые с традициями оды и романтической элегии и взаимодействующие друг с другом в первых двух строфах, снова проходят перед нами. Строка типического одического четырехстопника («Мужайся, не слабей душою») оказывается в окружении стихов, представляющих прямо противоположный тип ритмического движения, более характерный для поэзии 20 — 30-х годов XIX в. («неосязаемых властей! / <...>/ Перед заботою земною»). В первой строфе у стихов шестистопного ямба первое схемное ударение пропускается лишь в четвертом стихе. В шестистопном заключительном четверостишии ритмический порядок зеркальный: первое схемное ударение пропущено только в первом стихе.

Вполне вписываются в это направление ритмического развития и соотношения словоразделов и клаузул. В особенно строгом и в то же время зеркально симметричном порядке следуют клаузулы: в первом шестистишии четыре мужские и две женские (ааБввБ); в последнем шестистишии — четыре женские и две мужские (ААбВВб). Заключительное шестистишие ближе всего к последним шести стихам классической одической строфы, отличие лишь одно, но очень характерное: все женские клаузулы сходнозвучны, их объединяет общая рифма (в оде: ...ВВгДДг, у Баратынского: ...ВВгВВг). Таким образом, энергия рифменных связей нарастает к финалу.

В итоговом десятистишии соединяются различные лексические планы, стилистические тональности, образные структуры. Здесь и прямые лексические повторы «мечты» и «забот» первой строфы, и «исчезнет» второй, и соединение традиционной романтической фразеологии с торжественными славянизмами классической оды, описательных перифраз и прямых оценок, метафорической выразительности и пластической изобразительности. Особенно интересно «суммирование» символизации и пластики, так что эти образные противоположности не просто соединяются, но и своеобразно уравновешиваются в финале. Сопоставим, например,

Ощупай возмущенный мрак —

Исчезнет, с пустотой сольется

Тебя пугающий призрак,

И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.

Коснися облака нетрепетной рукою —

Исчезнет, а за ним опять перед тобою

Обители духов откроются врата.

Перед нами своего рода живые картины, представляющие действия мыслящего человека. Но пластическая основа, оживляющая традиционные символы финальной строфы, оказываются гораздо более естественной, а ее образность если не вполне однородной, то, по крайней мере, определенной по своей стилевой доминанте. Она наиболее отчетливо соотносится с одической традицией: свидетельство тому — сходство с одической строфой, черты ораторского периода, лексики и тональности «высокого стиля» — тональности не только в узкостилистическом значении, но и в плане общей интонационно-смысловой атмосферы высокого размышления.

Казалось бы, здесь можно предложить убедительную трактовку итога, основанную на первом осмыслении этого доминирующего тона и нарастающей гармонизации стихового строя в оптимистическом финале. Речь как будто идет о безусловном торжестве духа над суетой, «заботою земною». Но не забудем о том, что перед нами не только противостояние, но и подобие противоположностей. Ведь первая и вторая десятистрочные части стихотворения столь же контрастируют, сколь и приравниваются друг к другу, смыкаясь, как мы видим, в удивительном по четкости ритмическом и даже рифмическом круге — кольцевой композиции.

Каков же смысловой итог этого подобия противоположностей? На вершине утверждения и надежды, у самих «врат» духовного мира происходит художественное возвращение к начальной точке. Не превращается ли столь явное композиционное кольцо в заколдованный круг, в котором остается только беспрерывно «вертеться»

от одной антитезы к другой? Можно считать, что одинаково исчезают и «забота земная» (о чем речь в финале), и волшебный мир поэтической мечты (о чем речь в первой части стихотворения). Если так, то оба эти мира — и дневной, и ночной — оказываются равно иллюзорными. Антитеза «поэт — толпа» оказывается непреодолимой: у каждой стороны — свои страхи, свои радости, свои победы, именно свои, не те, что у другой. Два разных мира сходны, но никак между собой не сообщаются. Толпе — «забота земная», поэту — «обитель духов», а все иное может быть превращено сознанием (сознанием толпы или сознанием поэта) в нечто призрачное, исчезающее. В то же время можно настаивать на том, что «земная забота» или «обитель духов» исчезают лишь для субъективного сознания (поэта или толпы), но это еще не значит, что они перестают существовать объективно.

Можно привести и еще доводы в пользу таких различных трактовок. И в то же время эти разные логические выводы вызывают, на мой взгляд, равную внутреннюю неудовлетворенность: кажется, круг «распрямился» в линию, по этой прямой можно двигаться и в ту, и в другую — прямо противоположную — сторону, но внутреннее пространство утеряно. А ведь именно там, во внутреннем движении и внутреннем порядке, воплощается живая жизнь, жизнь человеческой мысли, несводимой, конечно, к чисто логическим итогам так же, как не сводима целостность мыслящего человека к теоретическим и практическим результатам рассуждения.

Не зря ли, однако, проделан весь путь, если и после рассмотрения всех повторов и контрастов, соответствий и взаимосвязей в композиционной организации текста мы по существу возвращаемся к исходным вопросам и возможности вроде бы равно обоснованных и не вполне удовлетворительных ответов на них?

Значит, надо идти дальше: ведь композиция — это объединяющее взаимодействие всех значимых элементов всех структурных слоев в последовательном развертывании целого, и самое трудное — перейти от множества внешних соответствий к единству внутренней связи всего того, о чем говорится в произведении, и того, как оно построено, как развертывается перед читателем и слушателем, — осуществить эту глубинную связь.

Впрочем, уместно ли здесь слово «осуществить»? Разве не осуществлена эта связь раз и навсегда в 1839 г. Е. А. Баратынским в созданном им стихотворении? Конечно, осуществлена, но осуществлена поэтически, не как готовый результат, который подлежит только разъяснению, а как воссозданный творческий процесс. Постижение его смысла и результатов невозможно без человеческой, читательской субъективности, которая снова дает реальное существование и жизненное значение лишь вновь открываемому единству мысли, чувства, слова и звука.

Лексические контрасты и грамматические параллелизмы, симметричные соотношения клаузул и рифм могут и должны быть точно описаны. Но, например, воплощение смысла в рифме и обращение рифмы в непосредственно воспринимаемый смысл, приносящий «ласку» и весть о спасении, — это может произойти только в том единстве творчества-сотворчества, которое устанавливает поэтическое произведение. Воссоздание этого смысла в рифме не есть, конечно, его создание, но оно не есть и только описание и истолкование его как физического, лингвистического или какого-либо иного объекта. Смысл этот объективен, но не объектен, не мною — читателем — этот смысл создан, но я причастен к его существованию и отвечаю за утверждаемую смысловую определенность, которая постигается в двунаправленности углубления в поэтический текст и самоуглубления.

Филолог — это читатель-«самоед», это самоанализирующий читатель, и для него осознание необходимого субъективного момента во всех предлагаемых трактовках и интерпретациях смысла поэтических произведений — мощный стимул преодоления односторонней читательской субъективности. Не изгнания или уничтожения, а преодоления односторонности только своего «я» в поисках встречи с творческой субъективностью поэта. И ведь это Баратынскому принадлежит гимн рифме, заключающий «Сумерки», это он сравнил ее с «живой ветвью», которую приносит библейский голубь:

Своею ласкою поэта

Ты, рифма! радуешь одна.

Подобно голубю ковчега,

Одна ему, с родного брега,

Живую ветвь приносишь ты.

Одна с божественным порывом

Миришь его твоим отзывом

И признаешь его мечты!

Рифма8

И если в ходе предшествующего анализа мы увидели, как в композиции поэтического текста «части», представляющие явные противоположности: толпу и поэта, мир земных забот и «обитель духов», - предельно разделены, противопоставлены и столь же предельно «срифмованы», уподоблены друг другу, то, может быть, это единство символического («отзыв») и практического, композиционно-организующего значения «рифмы»9 открывает один из путей и становления, и понимания стилеобразующих принципов и смысла поэтического целого? Дополнительно укрепляет в этом предположении характерность для Баратынского двучастных композиций, «рифмующих» противоположности.

В «Сумерках» примеры такой композиционной организации можно найти не только в «Толпе тревожный день приветен, но страшна...», но и — не столь явные — в «Последнем поэте», «На что вы, дни» и некоторых других стихотворениях, в которых воссоздается «образ контрастного и единого в своей безысходности бытия» (И. Л. Альми)10. На вершине этого разлада «рифма» противоположностей заключает в себе тот отзвук «согласия» поэтического мира, которого лишена действительная жизнь:

И поэтического мира

Огромный очерк я узрел,

И жизни даровать, о лира!

Твое согласье захотел.

Однако это не примирение или снятие безысходных противоречий, а особая форма их поэтического осмысления. Ведь герой этих и многих других стихотворений Баратынского — не «контрастное и единое в своей безысходности бытие», а познающая его мыслящая личность. Мысль — «нагой меч», «острый луч» — бесстрашно открывает и освещает противоположности, но поэтическое целое воссоздает «образ мысли», т. е. мыслящего человека и сам процесс размышления. Поэтическое воплощение остроты проникновения в разрыв заставляет противоположности неожиданно «откликнуться» друг другу.

Широко известны слова Баратынского: «Виланд, кажется, говорил, что ежели бы он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца... Наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления» (519). Очень важна здесь связь «отделки стихов» на необитаемом острове и «моральности мышления». Поэзия и мысль предстают как объективные и абсолютные ценности, необходимо обращенные друг к другу: красота истины питает поэзию («я правды красоту даю стихам моим»), а единство правды и добра («моральность мышления») может быть выражено только в «отдельных стихах» — в красоте, объединяющей людей в бесстрашном и трудном раздумье, обращенном к миру.

Чтобы сделать еще один шаг в осмыслении необходимых связей «отделки стихов» и воплощения жизни мыслящей личности, вспомним, что композиционная организация стихотворения, основанная на «рифме» контрастов, сочетает в себе симметрию и равенство противоположностей со все более явным объединением — «суммированием» — всего расчленяемого в общем строе целого. Становясь стилеобразующим принципом, такое «суммирование» преображает стихотворный текст в поэтическое воплощение именно хода, процесса размышления, его все более интенсивного углубления и включения всего осмысленного в этот бесконечный, неостановимый процесс.

Как пишет И. М. Семенко, «Баратынский не успокаивался ни на чем... Но именно в этом и заключалась сила его духа, именно это наложило печать бесстрашия на поэзию Баратынского, сумевшего "улыбнуться ужасу". Недаром в "Осени" способность испугаться отдана "играющему младенцу" и "ветреной младости". Человек в лирике Баратынского наделен величайшим самообладанием. Силой своего высокого искусства он эстетически преображает жизнь, о несовершенстве которой скорбит...»11. Эта превосходная характеристика, однако, не вполне соответствует утверждению автора той же работы о «разрушении гармонического образа мира» у Баратынского. «Роковая скоротечность» человеческой жизни, дисгармония «людских сует», «забот юдольных», бессилие отдельной личности перед лицом незыблемых законов бытия включаются в сферу бесстрашного размышления, реализация которого в поэтическом слове несет в себе «бесконечное уважение к достоинству человека как человека». Эти слова Белинского о пафосе творчества Пушкина важны и для понимания поэзии Баратынского: обращенность к мировой гармонии и равнодостойность на этой основе человека и мира — общая основа классической поэзии.

К диалектике дисгармонии и гармонии имеют существенное отношение и «рифменные» соответствия и всесторонняя — осознанная и неосознанная — «отделка стихов». Напряженность, энергия, многочисленные «перебои» и контрасты, взаимодействуя друг с другом во внутреннем строе стихотворения, в системе строгих ритмико-композиционных соответствий, образуют особого рода интонационную перспективу: она не только противостоит «разрушению гармонического образа мира», но и причастна к воссозданию гармонии целого — воссозданию в первую очередь интонационному, порождающему аналогию с музыкой. Не случайно в ответ на отзыв И. Киреевского: «Баратынский переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную» — Баратынский писал: «Твоя фраза заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия» (515).

Очень точно здесь связываются музыкальная атмосфера и простор. Совершенно отделанные стихи, воплощая бесстрашное размышление, открывают не новую мысль, а новый мир, и это не просто эстетическое преображение несовершенства жизни по индивидуальной творческой инициативе, а воссоздание объективно существующих, по мысли Баратынского, мирового порядка и мировой гармонии.

Бесстрашное движение мысли, вбирающее в себя и тем объединяющее все противоположности жизни и сознания, рождает не только субъективное ощущение единства мира: совершенная «отделка стихов», превращаясь в стиль поэтического произведения, призвана сделать это ощущение таким, чтобы оно могло быть передано другим людям (т. е. могло выйти за пределы «этого» субъективного сознания). Коль скоро такая цель оказывается достигнутой (в диалектическом единстве актов творчества и восприятия), бесстрашие мысли, способность претворить противоречия в гармонию, духовное единство людей становятся в представлении Баратынского реальностью. Такой — не логический, а онтологический — выход является развитием всеобъемлющего объединения, в котором углубление в трагически противостоящие друг другу противоположности бытия заставляет их «откликнуться» друг другу.

Так, ритмическое и рифмическое «кольцо» обращается в совершенный «музыкальный круг» с углубляющимся и расширяющимся, «растущим во все стороны» внутренним пространством, а бесконечное «верчение» преображается, подчиняясь «неосязаемой власти» таинственного мира гармонии, в осмысленное и высокое проявление этого мира.