Русский язык и литература. Русский язык 10 класс - Р. Н. Бунеев 2016

Текст как средство коммуникации

Виды и формы речи

Занятия 37 — 38 (Б)

Тема: формы речи

Основные понятия: устная речь, письменная речь, внутренняя речь.

Работа по пунктуации: выделение на письме оборотов с союзом «как», знаки препинания при прямой речи.

![]()

1. Познакомьтесь с размышлениями профессионального журналиста.

О каких особенностях письменного текста говорит автор?

...Многие из наших корреспондентов даже не подозревают, насколько исповедальны обращения в редакцию со стихами. Да не покажется преувеличением следующее моё утверждение: конверт, в который вложена записка и три стихотворения, говорит о человеке, может быть, гораздо больше, чем хотел бы рассказать о себе написавший письмо человек. Практически всё. Как подписан конверт, как он запечатан, как оформлена поэтическая подборка и авторская врезочка к ней, почерк человека, его манера писать прямо ли, наискосок, размер вложенных в конверт листков, то, как они сложены или разорваны (на две, допустим, или четыре части), дают потрясающую в своей полноте характеристику автора. Наверное, линии ладони не скажут столько хироманту, сколько несколько листков, отправленных в редакцию. Каждое письмо — запечатлённый образ. Поверьте, это не преувеличение.

(С. Мнацаканян)

![]()

2. Прочитайте два текста и сформулируйте тему, объединяющую их.

1) Различают две формы речи: устная и письменная.

Устная речь — это речь, произносимая в процессе говорения; основная форма использования естественного языка в речевой деятельности.

Для разговорной речи устная форма является основной, тогда как книжные стили функционируют и в письменной, и в устной форме (научная статья и устный научный доклад, выступление на собрании без заранее подготовленного текста и запись этого выступления в протоколе собрания).

Важнейшей отличительной чертой устной речи является её неподготовленность: устная речь, как правило, создаётся в ходе беседы. Однако степень неподготовленности может быть различной. Это может быть речь на неизвестную заранее тему, осуществляемая как импровизация. С другой стороны, это может быть речь на заранее известную тему, обдуманная в тех или иных частях. Устная речь такого рода характерна для официального публичного общения. От устной речи, то есть речи, порождаемой в процессе говорения, следует отличать речь, читаемую или выученную наизусть. Неподготовленный характер устной речи порождает целый ряд её специфических особенностей: обилие незаконченных синтаксических построений (например: Ну вообще... созерцание... я могу и для друзей рисовать); самоперебивы (В России ещё много людей, которые хотят..., которые пишут ручкой, а не на компьютере); повторы (Я бы... я бы... хотел сказать больше); конструкции с именительным темы (Этот мальчишка / он меня каждое утро будит); подхваты (А — Мы тебя приглашаем... Б — завтра в театр).

2) Устная речь обладает специфическими особенностями, вызванными её неподготовленностью. Эти особенности не стоит относить к речевым ошибкам, так как они не мешают пониманию содержания речи, а в некоторых случаях служат важным выразительным средством. Более того, устная речь, рассчитанная на непосредственное восприятие, проигрывает, если она слишком «правильная». В устной речи уместными оказываются неполные предложения, допускаются попутные добавочные мысли, оценочные фразы. Одним из наиболее существенных недостатков устной речи считается её прерывистость, заключающаяся в остановке речи, в обрыве фраз, мыслей, а иногда — в неоправданном повторении одних и тех же слов. Причины этому бывают разные: незнание того, что надо говорить, неумение оформить последующую мысль, стремление исправить сказанное. Вторым из наиболее распространённых недостатков устной речи является её нерасчленённость: фразы следуют одна за другой без пауз, логических ударений, без чёткого грамматического оформления предложений. Это, естественно, сказывается и на логике речи: мысли сливаются, порядок их следования становится нечётким, содержание текста делается расплывчатым, неопределённым. Письменная речь — это речь, созданная с помощью видимых (графических) знаков на бумаге, ином материале, экране монитора. Письменная форма речи является основной для официально-делового и научного стилей речи, для языка художественной литературы. Публицистический стиль использует в равной мере письменную и устную формы речи (периодическая печать и телевидение). Использование письменной формы позволяет дольше обдумывать свою речь, строить её постепенно, исправляя и дополняя, что способствует в конечном итоге выработке и применению более сложных синтаксических конструкций, чем это свойственно устной речи. Такие черты устной речи, как повторы, незаконченные конструкции, в письменном тексте были бы стилистическими ошибками. Если в устной речи применяется интонация как средство смыслового выделения частей высказывания, то на письме используются знаки пунктуации, а также различные средства графического выделения слов, сочетаний и частей текста: использование иного типа шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, размещение текста на странице. Указанные средства обеспечивают выделение логически важных частей текста и выразительность письменной речи.

• Что затрудняло чтение второго текста? Разбейте его на абзацы. Составьте план. Сформулируйте главную мысль.

• Объясните, как соотносятся понятия «устная речь», «звучащая речь», «разговорная речь».

• На основе двух текстов подготовьте устный и письменный сопоставительный анализ двух форм речи. Результаты наблюдений оформите в виде таблицы.

• Подумайте, какую речь можно назвать внутренней. Попробуйте назвать 2 — 3 особенности внутренней речи.

• ПТ Выпишите из второго текста предложения, включающие обороты с союзом как, объясните их пунктуационное оформление.

![]()

3. Прочитайте. Обратите внимание на то, как вводится в текст прямая и косвенная речь. • Запишите текст, преобразуя прямую и косвенную речь в диалог.

В феврале мне позвонил, возвращаясь с юга в Сибирь, красноярский краевед Николай Устинович Журавлёв. Он спросил: не заинтересует ли газету одна исключительная человеческая история?.. Суть этой истории была в том, что в горной Хакасии, в глухом малодоступном районе, обнаружены люди, более сорока лет совершенно оторванные от мира.

Я сразу спросил: знает ли Николай Устинович по разговорам или видел отшельников сам? Краевед сказал, что сначала прочёл о случайной «находке» геологов в одной служебной бумаге, а летом сумел добраться в далёкий таёжный угол. «Был у них в хижине. Говорил, как вот сейчас с вами. Ощущение? Допетровские времена вперемежку с каменным веком!..»

4. Прочитайте текст и найдите в нём внутреннюю речь.

Тут она поскользнулась и — бух! — шлёпнулась в воду. Вода была солёная на вкус и доходила ей до подбородка. Сначала она подумала, что каким-то образом упала в море. ...Вскоре, однако, она поняла, что упала в лужу слёз, которую сама же и наплакала, когда была ростом в девять футов.

— Ах, зачем я так ревела! — подумала Алиса, плавая кругами и пытаясь понять, в какой стороне берег. — Вот глупо будет, если я утону в собственных слезах! И поделом мне! Конечно, это было бы очень странно. Впрочем, сегодня всё странно!

Тут она услышала какой-то плеск неподалёку и поплыла туда, чтобы узнать, кто это там плещется. Сначала она решила, что это морж или гиппопотам, но потом вспомнила, какая она теперь крошка, и, вглядевшись, увидала всего лишь мышь, которая, видно, также упала в воду.

— Заговорить с ней или нет? — подумала Алиса. — Сегодня всё так удивительно, что, возможно, и она умеет говорить! Во всяком случае, попытаться стоит! И она начала:

— О Мышь! Не знаете ли вы, как выбраться из этой лужи? Мне так надоело здесь плавать, о Мышь!

Алиса считала, что именно так и следует обращаться к мышам.

(Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес»)

• Каких законов риторики не знала Алиса?

• Сделайте вывод, какую роль в тексте может играть внутренняя речь.

• ПТ Выберите предложение с внутренней речью и на его основе сконструируйте предложения с прямой речью, используя разные варианты соединения прямой речи со словами автора.

![]()

5. Найдите в тексте утверждения, дополняющие выводы, сделанные вами ранее.

Собственно языковые различия письменной и устной речи — это прежде всего различия синтаксические. Устный язык не терпит сложностей, зато культивирует недосказ. Письменный, наоборот, требует полной высказанности и притом связности, поэтому допускает разнообразные включения, присоединения, пояснения. Но самое главное — письменный язык потребовал установления правил письма и чтения. Благодаря ему возникли грамматические искусства в привычных нам наименованиях — орфография, пунктуация. Непременное свойство письменного языка — обязательность норм, предписывающих, как писать и читать. Различны сами законы устного и письменного общения. Поэтому даже в одной и той же ситуации практически невозможно сказать и написать одинаково. Вот как это обыграно в письме драматурга А. Н. Островского его другу Н. А. Дубровскому: «Николка! Что ж ты не ведёшь Ветлицкого и где тебя самого черти носят? Будешь ли ты меня слушаться? Ну погоди же ты!» Так нельзя написать, это я только так думал, а писать надо вот так: «Милостивый государь Николай Александрович, не угодно ли будет Вам пожаловать ко мне сегодня прямо из конторы к обеденному столу, чем премного обяжете глубоко уважающего Вас и преданного А. Островского».

(По «Энциклопедическому словарю юного филолога»)

• Выпишите главное предложение текста, которое указывает на его тему (текстовый субъект). Выполните синтаксический разбор предложения. • Сформулируйте и запишите тему текста.

• Определите тип и стиль речи текста. Какие особенности текста помогли вам сделать вывод? Выделите структурные части текста.

• Найдите слова и обороты, характерные для разговорной речи. Для чего они используются автором?

• Запишите, что вы думаете о проблеме, затронутой в тексте.

![]()

Задания по выбору

6. Напишите текст в любом жанре или подготовьте выступление на одну из тем: 1) Что речь может рассказать о человеке? 2) О чём рассказал мне листок, заложенный в книгу; 3) Зачем нужны разные виды чтения?

7. Исследовательская работа.

Психолингвист А. А. Леонтьев в одной из своих работ утверждал, что в устной и письменной речи человека отражаются

— возрастные параметры личности;

— социальные параметры личности;

— территориальные параметры личности;

— национальные параметры личности.

Проведите исследование какого-либо источника речи и сделайте вывод о личности его автора.

8. Жизненная задача.

Ситуация. Предвыборная кампания.

Ваша роль. Имиджмейкер.

Описание ситуации. Вы работаете в избирательной команде кандидата в депутаты N. К сожалению, манера его речи, усвоенная в молодости и бессознательно реализуемая в зрелом возрасте, не является удачной, так как предполагает известную дистанцию с аудиторией, эмоциональную сдержанность. Такое ощущение создаётся, например, от употребления в его устной речи довольно сложных синтаксических конструкций, книжной лексики.

Результат. Подготовьте советы для его публичных выступлений.

Приложение. Специалисты (и юмористы!) давно заметили, что манера речи политиков во многом определяет их успешность. Политики, говорящие примерно об одних и тех же проблемах, делают это по-разному и добиваются разных результатов. Например, успешные политики нередко вместо «коллеги» говорят «ребята», а вместо аргументов используют эмоции.

Занятия 39 — 40 (Б)

Тема: виды речи

Основные понятия: монолог, диалог, полилог.

Работа по пунктуации: знаки препинания при диалоге.

![]()

1. Понаблюдайте над составом слов монолог, диалог и полилог. Выделите общий и различающие их корни, уточните значение каждого. Запишите.

греч. logos — ...; monos — ...; dia — ...; poly — .

• Сделайте вывод о значении этих слов. Подумайте, чем полилог может отличаться от диалога.

2. Самодиктант. Запишите слова с корнями, данными в задании 1, и укажите их значение.

Например, моноспектакль — это спектакль, в котором участвует только один актёр. Диада — объединение двух участников. Политехнический — имеющий отношение ко многим областям техники. Филология — наука о языке и об искусстве слова — художественной литературе.

3. Прочитайте отрывки из сказок Льюиса Кэрролла. Найдите в них диалоги. Какой из них можно назвать полилогом?

1) В самом конце вагона кто-то ласково пропел:

— На ней надо написать: «Хрупкая девочка! Не кантовать!».

А голоса продолжали выкрикивать («Сколько их здесь!» — подумала Алиса):

— Надо отправить её почтой! Налепить ей справа марку и отправить!

— Нет, лучше телеграфом!

— Пусть тянет поезд вместо паровоза!

Но господин в белой бумаге наклонился к Алисе и прошептал:

— Не слушай их, детка! Просто на каждой остановке покупай по обратному билету!

— И не подумаю! — воскликнула, потеряв терпение, Алиса. — Эта поездка мне совсем не нужна! Хочу в лес! В чащу.

2) Алиса всегда была рада поговорить о своей любимице.

— Это наша кошка, — отвечала она с готовностью. — Вы даже представить себе не можете, как она ловит мышей! А птиц как хватает! Раз — и проглотила, даже косточек не оставила!

Речь эта произвела на собравшихся глубокое впечатление. Птицы заторопились по домам. Старая Сорока стала кутаться в шаль.

— Пойду-ка я домой, — сказала она. — Ночной воздух вреден моему горлу.

А канарейка стала кликать дрожащим голосом своих детишек:

— Идёмте-ка домой, мои дорогие! Вам давно пора в постель!

Вскоре под разными предлогами все разошлись по домам, и

Алиса осталась одна.

— И зачем это я заговорила о Дине! — грустно подумала Алиса. — Никому она здесь не нравится! А ведь лучше кошки не сыщешь!

• Почему речь Алисы произвела на собравшихся глубокое впечатление?

![]()

4. Прочитайте текст ознакомительным чтением. Сформулируйте его тему, проблему, объясните своё решение.

Виды речи

Видами речи называют монолог, диалог и полилог.

Монолог — вид активной речевой деятельности говорящего, не рассчитанный на одновременную активную реакцию слушателя. Для монолога типичны значительные по размеру отрезки текста, состоящие из высказываний, которые структурно и содержательно связаны между собой. Монолог характерен для научного и официального общения, возможен в художественной литературе и публицистической речи. В разговорной речи монолог встречается редко, обычно в общении образованных людей. Монолог, как правило, состоит из трёх частей: вступления, основной части и заключения.

Диалог — вид речи, состоящий из регулярного обмена высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие речевой деятельности говорящего собеседником. Для диалога важны достаточная информативность реплик, потребность в общении, соблюдение участниками диалога причинно-следственных связей в речевых действиях, в выборе темы, наличие общей памяти и общих языковых знаний.

Основными разновидностями диалога являются бытовой разговор, деловая беседа, переговоры.

Для бытового разговора характерны:

— незапланированность;

— большое разнообразие обсуждаемых тем (личные, социальные, политические и т. д.) и языковых средств;

— частые отклонения от темы, перескакивание с одной темы на другую;

— отсутствие, как правило, целевых установок и необходимости принятия решения;

— самопрезентация личности;

— разговорный стиль речи.

Деловая беседа имеет следующие характерные особенности: избирательный подход к предмету обсуждения с учётом коммуникативной цели партнёров; быстрота реагирования на высказывания партнёров; критическая оценка мнений, предложений и возражений партнёров; аналитический подход к учёту и оценке всех факторов проблемы; ощущение собственной значимости и повышение компетентности партнёров в результате разбора других точек зрения по данной проблеме; ощущение сопричастности и ответственности в решении проблемы, затронутой в беседе.

Переговоры по многим характеристикам сходны с деловой беседой. Дополнительными признаками переговоров являются различия в исходных знаниях и установках при необходимости принятия совместного решения и при равноправии сторон.

Полилог — вид речи, возникающий при непосредственном общении нескольких лиц. Ситуативная связанность, спонтанность, нелинейность получают в структуре полилога максимальное отражение.

• Сформулируйте вопросы, на которые можно найти ответы в данном тексте.

• Сделайте выводы о связи вида речи со стилем речи, речевой ситуацией.

• Оформите характеристику деловой беседы по образцу оформления текста о бытовом разговоре. Составьте сопоставительную таблицу о разновидностях беседы.

• Подготовьте памятки на различные темы на основе текста статьи. Уточните, достаточно ли в тексте информации для составления памятки на сформулированную вами тему.

![]()

5. Прочитайте следующий диалог. Что делает его ярким, эмоционально окрашенным?

• ПТ Запишите текст по памяти, сохраняя экспрессивно окрашенные слова.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испёкся.

— А пусть дрыхнет, — равнодушно заметил мой верный слуга, — набегался, так и спит.

Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошёл ко мне.

— Картофель готов-с, извольте кушать.

(И. С. Тургенев «Ермолай и мельничиха»)

• На основе диалога составьте и запишите монологи героев в объёме 3-5 предложений (слуги Ермолая и барина).

6. Прочитайте, найдите в тексте монолог героя. Выделите смысловую часть текста (ССЦ), «разрывающую» монолог на две части.

«Самолёт набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, тяжело волокущий по воздуху своё мохнатое тело к скрытой в разнотравье заветной норке...». «Разнотравье» — плохо. В траве... Да, просто в траве! Иногда проще избавиться от избыточного веса, чем от избыточного слова. (Неплохо сказано! Надо бы запомнить.) Пошли дальше. «В иллюминаторе виднелась земля, такая крошечная, что, казалось, отсюда, сверху, можно одним платком накрыть средний европейский город». Тоже ничего — образно. Но с физиологическим оттенком. Это меня всегда смущает. Попробуйте роденовский «Поцелуй» представить себе в виде интенсивного обмена двух организмов выделениями слюнных желёз — стошнит!..

Стюардесса подкатила к моему креслу уставленную бутылками тележку и великодушно предложила на выбор: лимонад — даром, алкоголь — за валюту. От неё прямо-таки разило парфюмерией. Помимо этого, девушка тщательно демонстрировала свою вызубренную в школе стюардесс улыбку, которую, очевидно, перед сном она вынимает изо рта и кладёт в стакан с водой, как пенсионер — вставную челюсть. Это тоже надо бы запомнить. Профессия литератора очень напоминает первобытное собирательство. Вырвал корешок, надкусил. Горько — сплюнул и выбросил, вкусно — сунул в торбочку и дальше побрёл.

Вот о каких пустяках я думал, даже не подозревая, что он уже рядом...

(Ю. М. Поляков «Козлёнок в молоке»)

• Какую часть монолога вы отнесли бы к вступлению, основной части и заключению? Чем необычна композиция текста?

• Сформулируйте и запишите тему текста.

• ПТ Найдите в тексте вставные конструкции, предложение со сравнительным оборотом с союзом как, объясните их пунктуационное оформление.

• Какую проблему поднимает автор текста? Запишите свои размышления о профессии литератора.

![]()

7. Проанализируйте отрывок из книги В. П. Шелеста «Осколки». Найдите пример монолога. Докажите, что в основе организации данного учебного текста лежит именно полилог, а не диалог.

Дж. Максвелл: <...> Я начну описывать этот мир, как его представляли в наше время, а вы спрашивайте меня, если то, что я буду говорить, непонятно для знающих людей прошлых веков, или поправляйте, если я говорю неверно, с точки зрения учёных будущего <...> Мне известно, прежде всего, что в мире есть два главных вида вещей: частицы и поля...

Греки (в один голос): Непонятно!

Научный сотрудник: Неверно!

Максвелл: Но подождите, я постараюсь объяснить. Разве непонятно, что в мире существуют мельчайшие частицы — комочки материи?.. Идея об этом возникла ещё в те времена, когда мыслили наши греческие коллеги, не так ли?

Демокрит: Не все из моих коллег были согласны с этим <...> Но что же такое «поля», о которых говорил ты как о сущности, которая имеется в мире наряду с частицами и, как можно судить из твоих слов, не менее важна, чем частицы?

Максвелл: Да, поле так же важно, как частицы. Но оно намного сложнее! <...> Оно пронизывает собой всё пространство! И чтобы описать его, надо указать, насколько сильно оно в каждой точке этого пространства. А точек-то бесконечное множество!..

Анаксимандр: Вот оно что! Так вот как вы теперь понимаете апейрон — придуманную нами непрерывную сущность, кроме которой нет ничего в природе!..

Максвелл: Вот видите, и поле-то не очень непривычно для вас.

Демокрит: И указанное тобой различие между частицами и, как ты его называешь, полем, единственное?

Максвелл: Нет, совсем нет. Это различие я, пожалуй, назову главным, но оно не единственное. Вот, например, частицы никогда не рождаются и не исчезают, а волны поля, скажем, электромагнитного, могут излучаться и поглощаться <...> Волны поля могут, если наложатся друг на друга, усиливаться или ослабляться, или даже совсем гасить друг друга. С частицами разве может произойти нечто подобное? Нет, частицы и поле, хотя они и переплетены сложной сетью взаимодействий между собой, всё же принципиально разные вещи!

Научный сотрудник: И снова я скажу, сэр Джеймс, это неверно...

• Что вы можете рассказать о каждом из участников полилога?

• ПТ Оформите и запишите выделенную часть текста в виде диалога. Сократите по необходимости реплики говорящих, используйте разные глаголы говорения.

![]()

Задания по выбору

8. Самостоятельно составьте полилог на любую научную тему. Выберите для роли собеседников известных учёных, своих одноклассников, выдуманных персонажей.

9. Найдите в поэтической речи примеры диалога и монолога. Запишите.

10. В ходе дискуссии, спора вы можете столкнуться с софизмом — логически неправильным рассуждением, выдаваемым за правильное и доказательное. Нередко софизм оформляется как диалог, в ходе которого один из участников попадает в нелепое, подчас смешное положение. Познакомьтесь с двумя софизмами и найдите в них логические ошибки.

1) — Знаешь ли ты, кто стоит перед тобой под покрывалом?

— Нет.

— А ведь это твой отец. Значит, ты не знаешь собственного отца.

2) — Знаете ли вы, о чём я сейчас хочу вас спросить?

— Нет!

— Неужели вы не знаете, что лгать — нехорошо?

— Конечно, знаю.

— Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете; выходит, что вы знаете то, чего вы не знаете.

(Платон «Диалоги»)

• Известно, что ещё философы Античности осуждали софистов. В чём вы видите опасность софизмов?

• Придумывание софизмов - тем не менее занятие полезное, требующее развитого чувства языка. Попробуйте составить свой софизм, оформив его как диалог.

11. Прочитайте изучающим чтением. Посчитайте, сколько голосов вы услышали.

Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие мелким и жёстким кустарником, один в вышине, топот медных копыт, карла в красном колпаке, Грибоедовская телега, ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод — кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб — Даль? — Даль. Даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит, — к чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор? — шотландская луна льёт печальный свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой и могучей, до небес, морошкой; прекрасная калмычка, неистово, туберкулёзно кашляя, — тварь дрожащая или право имеет? — переламывает над его головой зелёную палочку — гражданская казнь; что ты шьёшь, калмычка? — Портка. — Кому? — Себя. Ещё ты дремлешь, друг прелестный? Не спи, вставай, кудрявая! Бессмысленный и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с железом, и свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца, и мальчики кровавые в глазах.

Расстрелять, — тихо и убеждённо говорит он, — ибо я перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар... Гул затих, я вышел на подмостки, я вышел рано, до звезды, был, да весь вышел, из дому вышел человек с дубинкой и мешком. Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой сапоги, в сапогах дневники. Так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело.

(Т. Н. Толстая «Пушкин»)

• Какие особенности в построении текста вы заметили? Чем это, на ваш взгляд, обусловлено? Какова роль монолога в этом тексте?

• В качестве иллюстрации к какой форме речи можно рассматривать этот текст?

• Цитаты из каких произведений использованы в данном отрывке? Какие литературные ассоциации возникали у вас по ходу чтения? Как цитаты и ассоциации помогают понять основную мысль текста?

• Найдите в тексте диалог. Подумайте, почему автор оформляет его так необычно.

12. Напишите текст на тему: «Роль диалога в тексте художественного произведения».

13. И. С. Тургенева по праву называют мастером диалога. Подготовьте сообщение на тему «Глаголы говорения в рассказах Тургенева», «Экспрессивные языковые средства в диалогах Тургенева» и др. (на выбор).

Резюме § 10

Закончите предложения.

1. Из всех способов общения людей самый главный — это ...

2. Существуют следующие формы речи: ...

3. Устная речь — это речь, произносимая в процессе ...; основная форма использования естественного языка в речевой деятельности.

4. Люди изобрели письменную речь для того, чтобы ...

5. Если бы у нас не было внутренней речи, то ...

6. Речь одного человека — это ...

7. Разговор двух людей — это ...

8. Разговор многих людей — это ...

Литература к § 10

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975.

2. Клюев Е. В. Речевая коммуникация. — М., 1998.

3. Кохтев Н. Н. Риторика. — М., 1994.

4. Ладыженская Т. А. и др. Школьная риторика. Учебники для 5 — 9 классов. — М., 2000.

5. Ладыженская Т. А. и др. Риторика. Учебники для 10 — 11 классов. — М., 2001.

Занятие 41 (У)

Речевой практикум № 5. Как вести беседу

Основные умения: слушать и анализировать чужую устную речь, понимать коммуникативную задачу, поддерживать беседу.

Задание 1. Прочитайте текст. Почему В. И. Даль называет беседу «взаимным разговором»? Назовите характерные черты беседы.

Беседа, или «взаимный разговор» по определению В. И. Даля, предполагает равноправные и переменные речевые роли коммуникантов (говорящий/слушающий), всегда корректное, комфортное взаимодействие собеседников.

Для беседы характерны пространность высказываний (это обмен мнениями, впечатлениями, сведениями), равные права собеседников на речевую активность, спокойная задушевная интонация, настрой на общение как взаимно приятное и полезное занятие. В непринуждённых беседах, как правило, отсутствует заранее известная тема, тематика может меняться по ходу разговора. В то же время беседа отнюдь не бессодержательна, часто она обращена не к бытовым, а к духовным вопросам. Беседа (семейная, дружеская, светская) расширяет кругозор личности, учит, воспитывает, дарит радость. От каждого из собеседников требуется искренность, готовность доброжелательно откликаться на речевые поступки партнёра, такт и чувство меры. Семейная беседа объединяет членов семьи, которые не только обмениваются мнениями, но и оказывают влияние на младших. В дружеской беседе (беседе «один на один») разговор может касаться глубоко личных, сокровенных тем.

В светской беседе, в отличие от семейной или дружеской, участники (малознакомые люди) поверхностно обсуждают общие, этикетно приемлемые темы (погода, последние новости, искусство, спорт и т. п.) в таких ситуациях, как визит вежливости, презентация, случайная встреча в театре, и пр.

Любой участник беседы должен помнить о невербальных средствах общения (позе внимательного слушателя и визуальном контакте), использовать словесные речевые поддержки, обращаться к собеседникам по имени, задавать развивающие тему вопросы, при желании высказать несогласие делать это тактично, сдержанно и кратко. (По Т. В. Матвеевой)

|

Характеристики беседы |

Жанровые |

|

|

Семейная беседа |

Дружеская беседа |

|

|

Типовая коммуникативная цель |

Обмен мнениями, воздействие старших членов семьи на младших |

Обмен мнениями, впечатлениями |

|

Типичные темы |

Внутрисемейные, социальные, духовные, этические |

Социально-бытовые, этические |

|

Участники коммуникации |

Родственники |

Близкие по духу, взглядам, интересам люди |

|

Тип ситуации |

Семейное времяпрепровождение |

Дружеское времяпрепровождение |

|

Тональность |

Задушевность, искренность, дружелюбие, наставительность |

Дружелюбие, эмоциональность |

|

Стиль речи |

Разговорный |

Разговорный |

|

Степень речевой подготовки |

Неподготовленная речь |

Неподготовленная речь |

• Какая беседа называется светской?

• Приведите свои примеры речевой ситуации, когда во время светской беседы участники руководствуются принципом вежливости.

Задание 2. Обратитесь к таблице (см. с. 180) и подготовьте сообщение о жанровых разновидностях беседы. Участником какого вида беседы вы чаще всего бываете?

Задание 3. Вспомните ситуации, когда вам приходилось с кем-либо знакомиться. Проанализируйте, как в этом случае вы строили беседу. Вы обращались к посреднику или обходились без его помощи? Какой вариант для вас более предпочтителен? Почему? Сопоставьте свои наблюдения с рекомендациями, данными ниже.

|

разновидности беседы |

|

|

Светская беседа |

Деловая беседа |

|

Приятное времяпрепровождение, стремление развлечь, доставить удовольствие собеседнику (-ам) |

Убедить, достичь договорённости, компромисса, обмен информацией |

|

Нейтральные темы: погода, спорт, искусство, последние новости и пр. |

Профессионально направленные |

|

Малознакомые или незнакомые |

Деловые партнёры; специалисты в области научной сферы деятельности |

|

Праздничный приём, ситуация знакомства |

Деловое общение, научные диалоги |

|

Спокойствие, дружелюбие, нейтральность, тактичность, запрет на негативные эмоциональные проявления |

Нейтральность, спокойствие, корректность, доброжелательность |

|

Разговорный |

Разговорный с элементами официально-делового, научного стиля |

|

Неподготовленная речь, но темы известны |

Подготовленная речь |

Помните: желающий познакомиться должен быть тактичным, негрубым, приятным собеседником.

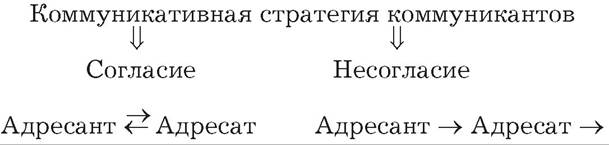

Как правило, коммуникативная стратегия адресанта направлена на согласие, он стремится достичь своей цели, получить согласие на общение. Коммуникативная стратегия адресата далеко не всегда совпадает с намерениями адресанта.

Речевое поведение адресанта реализует коммуникативную стратегию по-разному: прямо, то есть желание познакомиться выражено открыто (Как вас зовут? Я хотел бы с вами познакомиться и пр.), и косвенно, когда коммуникант не сразу, а издалека начинает разговор (Какой чудный вечер! Что вы читаете? Рядом с вами место не занято?). В ситуации знакомства ярко проявляется индивидуальность человека.

В ситуации знакомства можно использовать:

• просьбу (Который час?.. Как пройти...? Где находится...?);

• предложение о помощи (Можно (разрешите, позвольте) вас проводить. Давайте (разрешите, позвольте) я вам помогу.);

• апелляцию к случаю (Ну как? Удалось справиться с тестом?);

• комплимент (Какая очаровательная девушка!..);

• шутку (Скажите, пожалуйста, где находится нофелет?..);

• ложь (Я вас где-то видел... Ваше лицо мне очень знакомо.). Совет: воспринимайте ситуацию знакомства как возможность встретить нового друга.

Задание 4. Прочтите фрагмент повести Анатолия Афанасьева «Предварительное знакомство» и скажите, как герой решил познакомиться с Надей. Что послужило причиной для их знакомства? Виктор использовал прямой или косвенный способ знакомства?

У метро догнал Надю Кораблёву незнакомый юноша, спросил:

— Сдала, да? На что?

Надя покосилась: парень шустрый такой, голубыми глазами зырк-зырк. Примечала его в коридоре.

— Да, сдала.

— И я сдал. Тоже огрёб пять козырей. Теперь, считай, мы одной ногой уже поступили.

Надя ему вдруг открылась:

— Я так устала, ничего не соображаю.

— А чего соображать, — гикнул парень браво. — Айда в кино! Тебя как зовут?

Шустрый, действительно, парень. Сразу в кино.

— Устала я очень, — ответила мягко. — Лучше в другой раз. Парень не собирался отвязываться.

— Тогда пойдём мороженое ам-ам! Вон рядом кафешка.

Надя позволила себя уговорить.

Задание 5. Поработайте в парах (группах). Подготовьте дружескую или светскую беседу (воспользуйтесь материалами заданий 1, 2) или разыграйте ситуацию знакомства (вам помогут материалы заданий 3, 4). Обсудите результаты.

Занятия 42 — 43 (У)

Речевой практикум № 6. Как готовиться к публичному выступлению и оценивать его

Основные умения: слушать и анализировать чужую устную речь, понимать коммуникативную задачу, готовить публичное выступление, слушать и оценивать публичное выступление.

Задание 1. Прокомментируйте высказывание Марка Туллия Цицерона.

На самом деле самое трудное в речи, как и в жизни, — это понять, что в каком случае уместно.

Задание 2. Публичное выступление требует основательной подготовки и умения выступать перед аудиторией. Познакомьтесь с обозначенными этапами речевой деятельности при подготовке к публичному выступлению. Какая информация является новой для вас?

I. Выбор темы и определение цели.

1. Остановитесь на теме, которая вызывает у вас больший интерес. Если вы сами формулируете тему, то она должна быть ясной и, по возможности, краткой.

2. Определите цель вашей речи (сообщения, доклада).

3. Если вы хотите убедить слушателей, убеждены ли вы сами в этом?

4. Достаточно ли вы знаете по этому вопросу и сможете ли найти необходимый материал?

II. Сбор материала.

1. Начинайте подготовку к сообщению заранее.

2. Обратитесь к справочникам, энциклопедиям, книгам по данной проблеме.

3. Работая с каталогами в библиотеке, не забудьте указать, кроме автора и названия источника, где и когда издана книга, а также номер страницы цитируемого фрагмента.

4. Изучая отобранную вами литературу, используйте разные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, выборочное, изучающее.

5. Ведите записи необходимой информации на отдельных листах бумаги или карточках, в тетради или блокноте. Д. И. Менделеев однажды справедливо заметил, что найденная и незаписанная мысль — это найденный и потерянный клад. Оставляйте поля для заметок, для удобства работы с материалом пишите лишь на одной стороне листа или карточки.

6. В процессе сбора материала желательно предварительно распределять информацию по микротемам, делая пометы на полях, выделяя цветом либо подчёркивая основные мысли.

III. Осмысление и обработка материала.

1. Составьте окончательный план своего сообщения.

2. Отберите нужную информацию в соответствии с вашим замыслом.

3. Дополните полученную информацию собственными размышлениями и наблюдениями.

IV. Создание письменного текста сообщения.

1. Учитывайте интересы и подготовку ваших слушателей.

2. Излагайте правдивую информацию.

3. Используйте адекватный жанру стиль речи.

4. Помните, что все единицы создаваемого вами текста (слова, предложения, микротексты) должны быть связаны между собой общей мыслью и настроением. «Каждой мысли — приличное место» — так писал Марк Фабий Квинтилиан (I в. н. э.).

5. Работая над структурой текста, помните, что во вступлении необходимо отметить, почему вы обратились к данной теме и какую пользу принесёт слушателям эта информация. В заключении усиливается и сгущается основная мысль вашей речи.

6. Сложную для восприятия информацию не давайте концентрированно.

7. Используйте лишь те языковые средства, которые полно, точно, недвусмысленно отражают ваши мысли.

8. Соблюдайте литературные нормы на всех уровнях языка.

9. Продумайте, какие средства привлечения внимания вы будете использовать:

• контактоустанавливающие средства (как вы видите / знаете / помните; отметим, поясним и т. п.);

• риторический вопрос;

• апелляцию к авторитетным источникам, личностям и пр.;

• лирическое отступление;

• примеры из жизни;

• афоризмы, пословицы, поговорки;

• юмористическое замечание;

• неожиданную аналогию;

• яркий эпизод (приём сопереживания);

• искусственное создание ситуации недоумения;

• изменение темпа повествования и пр.

V. Подготовка к произнесению речи.

1. Усвойте структуру речи, ключевые слова, основные позиции.

2. По возможности, произнесите сообщение (доклад), обратив внимание не только на вербальную, но и на невербальную сторону вашей речи. Квинтилиан советовал хотя бы «обрабатывать предмет свой в молчании... как бы говоря с самим собой».

3. Следите за правильностью своей речи, избегайте слов- паразитов.

4. Проверьте, укладываетесь ли вы в отведённое вам время для сообщения.

VI. Произнесение сообщения.

1. Помните, что первый шаг к сближению говорящего со слушателями — это обращение.

2. Не читайте, а говорите!

3. Не забывайте о визуальном контакте с аудиторией.

4. Сохраняйте уверенный вид.

5. Будьте умеренны в использовании личного местоимения (я, мне, мною). Обращайтесь к языковым формулам солидарности: мы с вами знаем (помним); нам известно; как будущие студенты (специалисты), мы... и пр.

6. Избегайте монотонности! Будьте эмоциональны. Как говорил Марк Туллий Цицерон, изменений голоса столько, сколько изменений души.

7. Используйте только коммуникативно значимые невербальные средства.

8. Не затягивайте своё выступление.

9. В завершение поблагодарите слушателей за внимание.

VII. Рефлексия.

1. Определите, была ли достигнута цель вашего сообщения.

2. Соотнесите произнесённую речь с планируемой. Если были расхождения, объясните их причину.

3. Оцените своё речевое поведение с позиций, перечисленных выше (I — VI).

Задание 3. Подготовьте выступление, используя предложенную выше опору (задание 2). Темы: 1) Какие возможности даёт человеку изучение иностранных языков; 2) Нужно ли совершенствовать свою речь?

Задание 4. Вспомните правила речевого поведения. Подберите примеры к тем правилам, которые можно проиллюстрировать. Выделите правила, наиболее значимые для вас.

1. Адекватно оценивайте коммуникативную ситуацию общения и поступайте сообразно ей (выбор вида общения и жанра речи).

2. Стремитесь к взаимопониманию, взаимодействию.

3. Выражайте свои мысли ясно.

4. Соблюдайте правила речевого этикета и нормы литературного языка.

5. Произносите слова чётко, разборчиво.

6. Говорите, соблюдая умеренный темп речи.

7. Следите за интонационной окраской речи.

8. Используйте только коммуникативно значимые невербальные средства.

9. Помните об ответственности за каждое произнесённое или написанное слово.

Советы выступающим

Не позволяйте себе выступать неподготовленными.

Тренируйте свою память (заучивайте стихотворения, пересказывайте статьи и т. д.).

Не избегайте целесообразной импровизации, высказывайте собственное мнение, задавайте вопросы.

Развивайте индивидуальный стиль речи.

Задание 5. Назовите индивидуальные особенности стиля вашей речи. Подумайте, какие из них вы бы хотели развить, от каких - отказаться.

Задание 6. Подготовьтесь к слушанию публичных выступлений. Отметьте, какие из умений, необходимых для осмысленного слушания, вам следует развивать в себе. • Подумайте и расскажите, чем обоснована необходимость каждого из этих умений. • Проверьте себя. Подчеркните главное.

1. Умение концентрироваться позволяет постоянно следить за ходом изложения мысли и всеми деталями сообщаемого.

Это умение предполагает следующие приёмы:

— займите объективную позицию по отношению к говорящему;

— вспомните, что вы уже знаете о предмете речи;

— продумайте тему и попытайтесь спрогнозировать, как говорящий будет её развивать;

— подумайте, какую пользу вам может принести содержание речи.

2. Умение анализировать содержание необходимо в первую очередь для слушания публичных речей, так как они содержат различные идеи, и если одну из них упустить, то нарушится связь между частями текста.

Умение анализировать опирается на следующие приёмы:

— определение цели речи;

— определение композиции речи;

— определение главной темы речи;

— определение главных идей оратора;

— определение форм аргументации;

— определение форм резюмирования и заключительных выводов.

3. Умение слушать критически можно развить, если выполнять следующие действия:

— связывайте то, что говорит выступающий, со своим собственным опытом. Вы можете соглашаться с оратором, откладывать решение до получения дальнейших сведений, подвергать сомнению слова оратора;

— резюмируйте и систематизируйте то, что услышали.

— опережайте оратора и старайтесь предугадать, как он будет развивать главную тему; анализируйте и оценивайте то, что услышали.

— соотносите высказывания говорящего с действительностью, одно с другим и с целями речи.

4. Умение конспектировать требуется в тех случаях, когда слушателю важно сохранить для себя запись лекции, доклада, выступления. При конспектировании рекомендуется придерживаться следующих советов:

— используйте короткие предложения и абзацы;

— записывайте только важные положения и фактический материал;

— используйте сокращения и символы;

— делайте разборчивые записи;

— подчёркивайте важные идеи;

— периодически просматривайте записи.

Задание 7. Прослушайте устную речь. Проанализируйте выступление своё умение слушать, сформулируйте выводы.